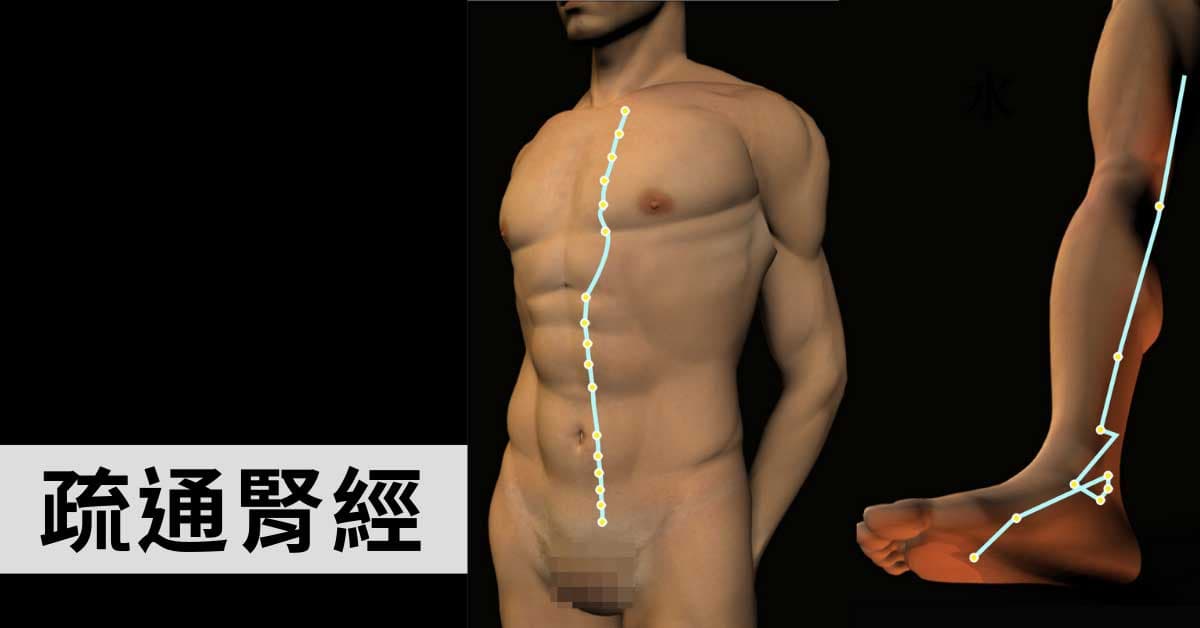

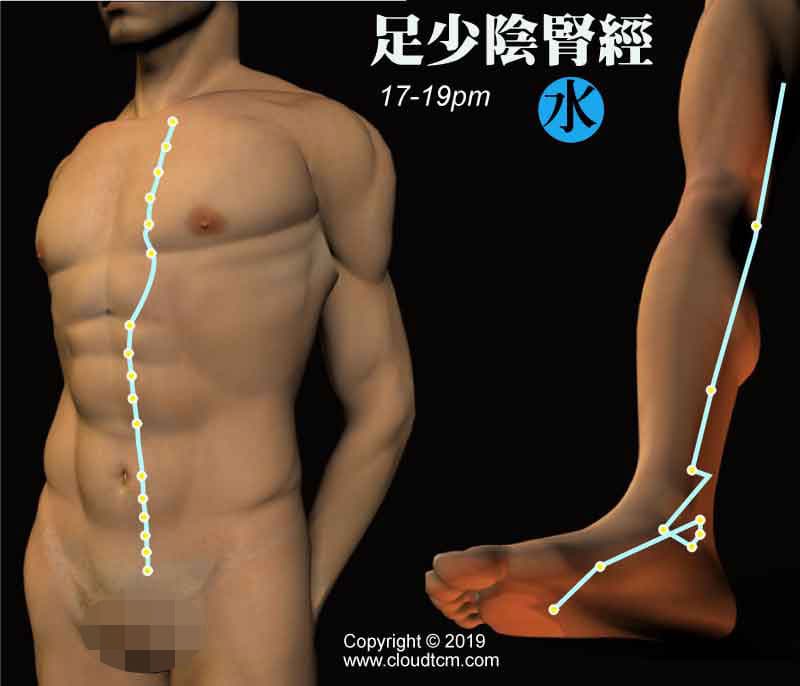

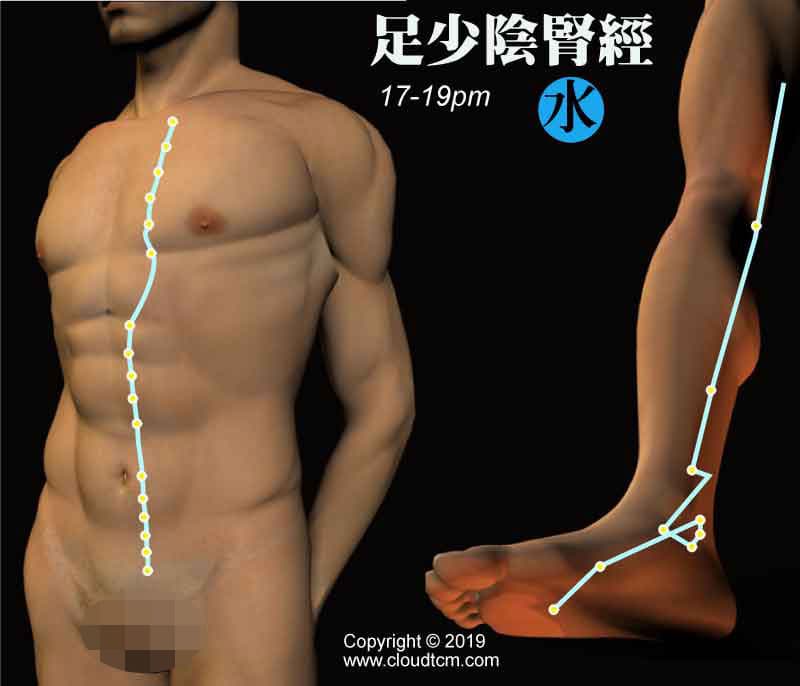

足少陰腎經

經絡運行時間:17:00-19:00(酉時)經絡屬性::五行:水 陰陽:少陰

經絡對應::表裡對應:足太陽膀胱經。 臟腑別通對應:手少陽三焦經。同名對應:手少陰心經

相關臟腑或器官:脊椎、腎臟、膀胱、肝臟、橫隔膜、肺臟、心臟、喉嚨、舌頭

最後更新日:2022-10-09

足少陰腎經的基本介紹

足少陰腎經屬於陰經,運行時間為下午5:00-7:00。因此,腎經有病的人通常會在傍晚時特別感到疲勞。

許多女性有腎虛的情況,但在傍晚時仍需為家人煮飯,煮完後全身疲憊無力,甚至無法進食,這是因為腎經異常所致。

分析腎經的症狀,需從以下三個方向來辨證:

1. 本經路線與聯繫臟器

腎經的循行路線會影響相關的臟腑或器官。依腎經循行路線來看,腳心痛、腳內側痛、小腿和大腿內側痛、下腹痛、胸痛、腰痛等症狀皆位於此路線上。因此,治療腎經異常引起的疼痛即以此為辨證依據。腎經還聯絡膀胱,並與肝、肺、心、喉、舌有聯繫,特別需要注意其對肺、咽喉、舌頭的影響。

2. 主要影響臟腑的病候

腎經主要影響的臟腑是腎臟。根據中醫理論,腎臟若異常,可能出現生殖系統、泌尿系統、呼吸系統、骨骼系統、腦部、頭髮、耳朵等問題。例如,腎臟異常可能導致陽痿、遺精、子宮肌瘤、頻尿、多尿、便秘、腹瀉、氣喘、咳嗽、骨質疏鬆、腦部疾病、耳鳴等症狀。

腎主納氣,因此腎臟異常常伴隨呼吸系統問題,如氣喘、咳嗽。腎主骨,腎臟異常會導致骨骼問題,如骨軟無力、骨質疏鬆等。腎臟對腦的發育有影響,因此腎臟異常也可能導致腦部疾病、耳鳴。腎之華在髮,腎臟異常的人頭髮生長異常。腎開竅於耳,因此腎臟異常也會引發耳疾。

《靈樞·經脈》記載:「是動則病:飢不欲食,面如漆柴,咳唾則有血,喝喝而喘,坐而欲起,目如無所見,心如懸若飢狀。氣不足則善恐,心惕惕如人將捕之,是為骨厥。」

腎經異常時可能出現以下症狀:

- 飢餓卻不想進食,面色黯黑

- 咳嗽痰中帶血

- 喘息困難

- 坐下後立刻想站起

- 目視模糊不清

- 心情如懸空不安,似飢餓

- 容易感到恐懼,心跳急促,彷彿有人要捉捕

- 骨骼深層的氣血阻逆,如厥冷、麻木、酸痛等

腎經的穴道主要治療與「腎」相關的病症,如:

- 口熱、舌乾燥、咽腫、氣上逆、喉嚨乾痛

- 心內煩擾且痛、黃疸、腹瀉

- 脊椎、大腿內側後方痛、萎軟、厥冷

- 喜臥、腳心發熱而痛

3. 相互影響的經絡與臟腑病候

腎經與膀胱經互為表裡,因此腎經異常時,膀胱經也可能出現相應病變。腎經與三焦經為臟腑別通,腎經異常時可通過平衡三焦經來調理經絡氣血。腎經與心經互為同名經脈,因此腎經異常也會影響心經,出現相關症狀。

腎臟與多個臟腑有密切聯繫。驚恐過度會損傷腎臟,腎虛的人容易手腳冰冷。許多經絡與腎臟相連,例如:

- 足太陽膀胱經「絡腎」,膀胱經病變會影響腎臟

- 足少陰腎經別「上至腎」,腎經病變可通過刺激腎經別穴來調理

- 衝脈與少陰之大絡,起於腎下胞絡者「繫於腎」,衝脈病變會影響腎臟

- 督脈「貫脊屬腎」,又「絡腎」,督脈病變也會影響腎臟

腎經異常最顯著的特徵是傍晚時分特別疲勞,這種疲勞從下午開始顯現,許多家庭主婦在準備晚餐時特別疲倦,這是由於腎經虛證所引起的。

本經常見的疼痛

本經的常見症狀或疾病

足少陰腎經的27個穴道清單

足少陰腎經的影片介紹

足少陰腎經相關文章資訊

本經常見之歸經中草藥單方

本經常見之歸經食物

本經常見之歸經中藥方劑

足少陰腎經的良導絡研究

【良導絡實症】 相關部位:腦,生殖器,耳,骨,眼,鼻腔。實症抑制點:湧泉穴。主要生理症狀:生殖器病,口乾舌燥,下腹異常,性慾異常,喘咳,足熱,恍惚,耳鳴聾,血壓異常。

【良導絡虛症】 相關部位:腦,生殖器,耳,骨,眼,鼻腔。虛症興奮點:復溜穴。主要生理症狀:性慾減退,耳鳴聾,健忘,暈眩,精神不振,腳腰冷,手足麻,排便異常,食無味。

相關經脈、別絡與絡脈

足少陰腎經經脈

《靈樞·經脈》:「腎足少陰之脈,起於小趾之下,邪走足心,出於然谷之下,循內踝之後,別入跟中」

足少陰腎經的起點位於足小趾末端的內側,在此接納足太陽膀胱經的氣,從小趾起斜行於足底的足心處,從足心向內側斜行,經過距、跟、舟關節,至內踝後方,分出一小支,分布於足跟內面。

「以上踹內,出膕內廉,上股內後廉,貫脊,屬腎,絡膀胱」

其主幹線經內踝後上行,沿腓腸肌內側面達膕窩內側,從此向上沿股內半腱肌與股薄肌之間到達恥骨,在恥骨後入腹中,左右會合於中極穴,上行至第二腰椎分支,分布於腎和膀胱。

「其直者,從腎上貫肝膈,入肺中,循喉嚨,挾舌本;其支者,從肺出絡心,注胸中。」

其幹線繼續上行,穿過肝和橫隔,分布於肺。其幹線沿氣管喉嚨上行分布於舌,並與分布於喉的會厭脈相連,在此分支,沿耳咽管分布於耳中。從肺門部分支,分布於心和胸中,在此銜接手厥陰心包經,與手厥陰心包經經氣相溝通。

此外,有一腹外支,從恥骨下分出,在恥骨上穿過小腹,與衝脈並行於腹表,上行分布於腹中線外側半寸,胸中線與乳頭之間,至鎖骨下俞府穴,在此與腹內主幹線相接,此段線路為經穴經線體表部分。另有一支,在踝後分出,斜行足面至足大指,在此與足太陰脾經相聯繫,以交通兩經經氣。

足少陰腎經絡脈

《靈樞·經脈》:足少陰之別,名曰大鐘。當踝後繞跟,別走太陽;其別者,并經上走於心包下,外貫腰脊。其病氣逆則煩悶,實則閉癃,虛則腰痛。取之所別者也。

足少陰腎經的絡脈起於內踝後下方足跟足少陰腎經的「大鐘穴」,在此分出兩支。第一支穿過跟腱與其表裡經足太陽膀胱經相銜接,組成表裡經經氣互相交流的通路。第二支沿腎經上行入腹,分布於心包以下的腰椎部分,為腎與腰椎之間連繫的主要通路。

足少陰腎經別絡

《靈樞·經別》:「足少陰之正,至膕中,別走太陽而合,上至腎,當十四椎出屬帶脈;直者,系舌本,復出於項,合於太陽,此為一合。成以諸陰之別,皆為正也。」

足少陰腎經別絡起於膕內側的足少陰腎經,分出兩支:

- 一支橫行與足太陽膀胱經相銜接,交通兩經經氣。

- 一支沿腎經上行入腹,分支分布於腎,在第二腰椎處分支,穿出與帶脈相銜接。

其主支沿脊椎繼續上行,經過橫隔沿氣管分布於舌根,在此分支向後行穿過頸側的肌肉,與頸後的足太陽膀胱經又一次相會合,組成「六合」中的「第一合」。

皮部與經筋(肌肉筋膜)

原文:《靈樞.經筋》:「足少陰之筋,起於小指之下,并足太陰之筋,邪走內踝之下,結於踵,與太陽之筋合,而上結於內輔之下,并太陰之筋,而上循陰股,結於陰器,循脊內挾膂上至項,結於枕骨,與足太陽之筋合。其病足下轉筋,及所過而結者皆痛及轉筋。病在此者,主癎瘈及痙,在外者不能挽,在內者不能仰。故陽病者,腰反折不能俛,陰病者,不能仰。治在燔鍼劫刺,以知為數,以痛為輸。在內者熨引飲藥,此筋折紐,紐發數甚者死不治,名曰仲秋痺也。」

足少陰經筋的經絡路徑

-

起始點:小趾下

- 由小趾下開始,斜行經過足底,結於內踝下方,結於足跟。

- 所屬肌肉:長屈趾肌、短屈趾肌、肌腱、足底腱鞘。

-

足跟

- 在足跟處與足太陰經筋相合,並沿著腓腸肌內側上行,結於膝關節下方。

- 所屬肌肉:腓腸肌內側頭。

- 在此與足太陽經筋會合。

-

膝關節內側

- 從膝關節內側沿著大腿內側向上行,結於會陰部的恥骨。

- 所屬肌肉:股內側肌、股薄肌、內收長肌、縫匠肌下段。

-

會陰部至腹部

- 從會陰部向上行,進入腹部,沿脊椎的腹側兩旁向上延伸。

-

上行至項部結於枕骨

- 繼續上行至項部,最終結於枕骨,與足太陽經筋會合。

- 所屬肌肉:腰大肌、腰小肌、棘間肌、多裂肌、頸長肌、頭長肌等部分肌肉。

足少陰經筋病候

- 受侵因素:風、濕、寒邪氣

- 症狀:

- 經筋分佈區肌肉疼痛

- 經氣不暢時出現腰肌疼痛、足底痙攣

- 經氣不足時足部痿軟無力且冷

經筋的時令病候

- 時節:陰曆八月為仲秋,氣候為氣主少陰

- 症狀:

- 易發生經氣不暢或閉塞

- 出現足底肌肉痙攣

- 經脈所分佈區的肌肉痙攣而疼痛

- 病在本經病症,有癲癇、肌肉強直、肌肉痙攣等

- 病在身體的陽面表面時,不能前伏,背腰反折

- 病在陰面和內裏時,不能後仰

- 治療:可用火針在壓痛點快速進針,刺針次數見效為止

補充說明

- 足少陰腎經分佈於舌,其經筋不分佈到舌,而足太陽膀胱經、手少陽三焦經的經筋卻分佈到舌,其理由未得查知。

足少陰腎經的相關典籍

- 《靈樞.經脈》:腎足少陰之脈,起於小趾之下,邪走足心,出於然谷之下,循內踝之後,別入跟中,以上踹內,出膕內廉,上股內後廉,貫脊,屬腎,絡膀胱;其直者,從腎上貫肝膈,入肺中,循喉嚨,挾舌本;其支者,從肺出絡心,注胸中。

- 《靈樞.經脈》:是動則病:飢不欲食,面如漆柴,咳唾則有血,喝喝而喘,坐而欲起,目如無所見,心如懸若飢狀。氣不足則善恐,心惕惕如人將捕之,是為骨厥。是主腎所生病者,口熱,舌乾,咽腫,上氣,嗌乾及痛,煩心,心痛,黃疸,腸澼,脊股內後廉痛,痿厥,嗜臥,足下熱而痛。為此諸病,盛則寫之,虛則補之,熱則疾之,寒則留之,陷下則灸之,不盛不虛,以經取之。灸則強食生肉,緩帶披發,大杖重履而步。盛者,寸口大再倍於人迎,虛者,寸口反小於人迎也。

- 《靈樞.經筋》:足少陰之筋,起於小指之下,并足太陰之筋,邪走內踝之下,結於踵,與太陽之筋合,而上結於內輔之下,并太陰之筋,而上循陰股,結於陰器,循脊內挾膂上至項,結於枕骨,與足太陽之筋合。其病足下轉筋,及所過而結者皆痛及轉筋。病在此者,主癎瘈及痙,在外者不能挽,在內者不能仰。故陽病者,腰反折不能俛,陰病者,不能仰。治在燔鍼劫刺,以知為數,以痛為輸。在內者熨引飲藥,此筋折紐,紐發數甚者死不治,名曰仲秋痺也。

- 《靈樞.經別》:足少陰之正,至膕中,別走太陽而合,上至腎,當十四椎出屬帶脈;直者,系舌本,復出於項,合於太陽,此為一合。成以諸陰之別,皆為正也。

- 《靈樞.經脈》:足少陰之別,名曰大鍾。當踝後繞跟,別走太陽;其別者,并經上走於心包下,外貫腰脊。其病氣逆則煩悶,實則閉癃,虛則腰痛。取之所別者也。