北半球10月節氣(寒露/霜降)經絡養生及五運六氣

雲端中醫編輯組 - 最後更新:2025-10-08本月相關節氣

季節:秋天(91天20小時)

北半球的十月份,包含了兩個節氣,分別是「寒露」與「霜降」。

寒露是一年24節氣中的第17個節氣,每年大約在10月7日~8日,太陽到達黃經195度進入寒露,此月地支為戌月,秋天在本月底即將結束。

《月令七十二候集解》中說:「九月節,露氣寒冷,將凝結也。」

寒露就是說天氣冷寒,露水就要凝結成霜(霜降)。寒露也代表深秋的到來,氣候由涼爽逐漸轉入寒冷下雪,陽氣逐漸減弱,陰氣逐漸增長,過了本月之後便進入冬天。

中國古代將寒露分為三候:「一候鴻雁來賓;二候雀入大水為蛤;三候菊有黃華。」

描述寒露之後雁子隊列大舉南遷,雀鳥都不見了,海邊突然出現很多蛤蜊,由於貝殼的條紋及顏色與雀鳥很類似,所以古人以為雀鳥入水變成蛤蜊。月底的時候時菊花已經普遍開放。

節氣過了寒露之後,亞洲大部分地區均已進入典型的秋季,中國大陸東北和西北地區已進入或即將進入冬季。

霜降,這是一年24節氣中的第18個節氣。在每年陽曆10月23日前後,太陽到達黃經210度時開始進入霜降,是秋季的最後一個節氣,也是秋季到冬季的過渡節氣。

霜降節氣含有天氣逐漸變冷,露水凝結成霜的意思。《月令七十二候集解》中說:「霜降,九月中。氣肅而凝露結為霜矣」,《二十四節氣解》中說:「氣肅而霜降,陰始凝也。」

此時最低氣溫降至零度以下,空氣中的水氣在地面凝結成白色結晶體,稱為霜。表示天氣寒冷,大地將產生初霜的現象。

古代將霜降分為三候:「一候豺乃祭獸;二候草木黃落;三候蜇蟲咸俯。」描述此節氣中,豺狼將捕獲的獵物先陳列後再食用,大地上的樹葉枯黃掉落,蜇蟲也全在洞中進入冬眠狀態。

節氣過了霜降之後,亞洲大部分地區均已進入深秋,東北和西北地區已進入或即將進入冬季。

北方冷空氣勢力逐漸增強,氣候變化極快,遇到寒潮侵襲,會突然變冷,有些地區的有些地方開始出現霜凍,甚至降雪。

俗語說「白露身不露,寒露腳不露」,進入這個節氣之後一定要開始注意保暖防寒,以預防寒氣入侵體內。

在中國大陸泉州等地,霜降時節有吃「柿子」的習俗,閩南人還流傳這樣的說法,霜降這天要吃柿子,不然整個冬天嘴唇都會裂開。

黃帝內經季節養生

《黃帝內經》提到:「秋三月,此謂容平,天氣以急,地氣以明,早臥早起,與雞俱興,使志安寧,以緩秋刑;收斂神氣,使秋氣平,無外其志,使肺氣清,此秋氣之應,養收之道也。逆之則傷肺,冬為飧洩,奉藏者少」

白話意思是:秋天的三個月,稱為「容平」的季節,這是因為萬物成熟而平定收斂。秋天的特點是天氣變化迅速,地面變得清爽明朗。

這個時候,應該早睡早起,跟著雞的叫聲一同起床,保持心情的安定,以減輕秋季的肅殺之氣。

收斂自己的精神和氣息,讓自己適應秋天的平和氛圍,不要讓心志外露,這樣可以使肺氣清爽。

這是符合秋天氣候特點的養生方式,也是秋季收藏精氣的方法。如果做得不好,就會傷害肺部,到了冬天可能會導致腹瀉,而且身體儲存的能量也會減少。

進入秋季後,由夏季的多雨濕熱過渡向秋季少雨乾燥氣候。在自然界中,陰陽之氣開始轉變,陽氣漸收、陰氣漸長,萬物隨陽氣下沈而逐漸蕭落。天氣由熱轉寒,人體的生理活動,隨「長夏」到「秋收」而相應改變。

秋季養生,心念要收斂不要往外追逐,以保持肺氣的清肅功能,這就是秋天養生之道。如果違逆了這個原則,就會傷及肺臟,冬天就要發生疾病。

本月五運六氣

進入2025年之後,就五行而言整年「金運不及」。黃帝內經提到「金運不及」時「歲金不及。炎火乃行」。「金」的力量無法生水,水就無法去剋制火,所以炎熱的火氣就會盛行。

根據《黃帝內經》原文記載,此年容易出現的疾病是:「民病肩背瞀重,鼽嚏血便注下,收氣乃後……陽反上行,頭腦戶痛,延及囟頂發熱……民病口瘡,甚則心痛。」

白話理解是:肩背痛、瞀重(頭暈目眩)、鼽嚏(鼻塞、打噴嚏)、大便出血、注下(腹瀉)、口瘡、心臟痛、頭腦戶痛(頭痛)、囪頂發熱(頭頂發熱),以及與肺臟相關的疾病,例如肩背痛及皮毛問題,這些都是火氣相關症狀。

而在泉「少陽相火」,主導下半年的氣場,意味著下半年整體火熱之氣場提升,可能會有「暖冬」現象,少陽相火主熱,但火能生土,土主濕。因此體內濕熱交蒸,要注意肝膽相關疾病。

容易出現典型的「中醫的肝病」,風木剋脾土,容易導致脾胃疾病。下半年就養生而言,必須特別專注中肝膽濕熱,對身體的影響,進入秋季之後是容易肝病復發的季節。

寒露節氣之後處於五之氣的範疇(9月22日-11月23日),本月主氣運行「陽明燥金」,客氣運行「太陰濕土」。

這個時期的天氣特點可以概括為「涼、燥、濕」並存,看似矛盾,實則非常精妙。

主氣「陽明燥金」,天氣轉涼之後,陽氣收斂,空氣中水分減少,呈現出涼爽、乾燥的特性。容易耗傷人體的津液,導致皮膚、口鼻、咽喉、肺部的乾燥問題。

客氣「太陰濕土」,太陰濕土主司濕氣,意味著會有多餘的濕氣,瀰漫在空氣中。

兩者結合的結果,我們在感受秋涼秋燥的同時,還夾雜著濕氣的困擾。這種「外燥內濕」或「上燥下濕」的格局,最容易影響脾胃(屬土)和肺(屬金)的功能。脾胃怕濕,肺怕燥,因此養生的核心在於「健脾祛濕,潤肺防燥」。

本月經絡氣血與體能數值

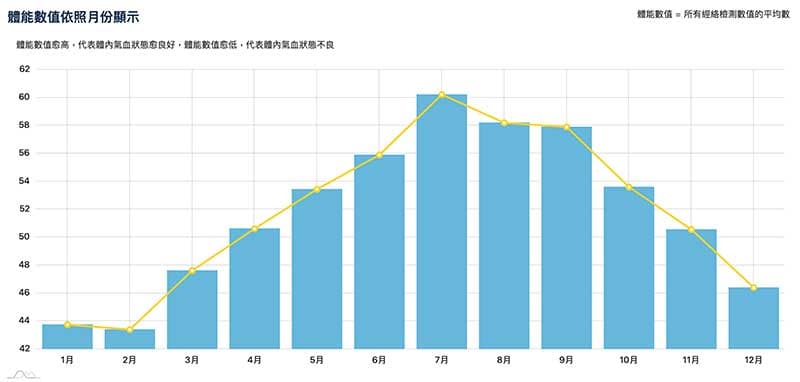

在炎熱的夏季裡,多數人的體能數值都可以輕鬆達到70-80以上。從下圖可以清楚看到,北半球多數人的體能數值在10月時很明顯會開始下降。

體能數值數值高,代表體內經絡氣血運行能力強。然而,在進入10月之後,多數人的體能數值開始降低,尤其是「寒性陽虛經絡體質」的人,下降的速度更快。

有一些寒性體質的人在進入深秋及冬季之後,基於體能數值太低而感到沮喪,此現象完全可以印證天氣與體內氣血運行的連動性。

俗語說「白露身不露,寒露腳不露」,進入這個節氣之後如果不注意保暖防寒,體能數值將會持續降低,每個人都可以親身驗證。