北半球8月節氣(立秋/處暑)經絡養生及五運六氣

雲端中醫編輯組 - 最後更新:2025-08-07本月相關節氣

季節:秋天(91天20小時)

北半球的八月份,包含了兩個節氣,分別是「立秋」與「處暑」。

立秋是一年24節氣中的第13個節氣,通常在每年的8月7日到8日之間到來。立秋,也被稱為「交秋」,標誌著炎熱的夏季結束和涼爽的秋季的開始。從立秋之後,我們就進入了申月。

也代表著炎熱的夏天即將過去,秋天即將來臨。中國古代傳統的四季劃分,是以二十四節氣中的「四立」作為四季的始點。因此,秋季以立秋為始點。

古代將立秋分為三候:「一候涼風至;二候白露生;三候寒蟬鳴。」這是指立秋過後,人們會開始感覺到涼爽,吹到身上的風已經不像夏天的熱風。不久之後,清晨會有霧氣產生,並且寒蟬也開始鳴叫。

立秋,處於一年中的轉折點,萬物開始從繁茂成長趨向成熟,整體趨勢下降或減少。

立秋並不代表酷熱天氣就此結束,立秋還在暑熱時段,這就是俗稱的「秋老虎」。直到秋季第二個節氣(處暑)才出暑,初秋期間天氣仍然很熱。

值得一提的是,古代立秋的時候,不論朝廷或民間,都會在立秋收成之後祭拜上蒼與祖先,同時慶祝五谷豐收,進入一個充滿感恩的節氣。

處暑是一年24節氣中的第14個節氣,在每年陽曆8月23日前後,太陽到達黃經150度時開始進入處暑。

古人常說「處暑寒來」,這個意思是,夏天的暑氣已經逐漸消退,準備迎接秋天。然而,此時天氣依然炎熱(秋老虎),可將此視為夏天的回光返照。

古代將處暑分為三候:「一候鷹乃祭鳥;二候天地始肅;三候禾乃登。」是指處暑之後中老鷹開始大量捕獵鳥類,天地間萬物開始凋零,農作物(黍、稷、稻、粱)開始成熟。

曆書記載:「斗指戊為處暑,暑將退,伏而潛處,故名也。」《月令七十二候集解》:「處,止也,暑氣至此而止矣。」這代表炎熱的夏天已經過了,或是接近尾聲,所以稱「暑氣至此而止矣」。

處暑過後,天氣開始轉涼,尤其是中午熱,早晚涼,晝夜形成較大的溫差。「一場秋雨一場涼」的氣候特徵明顯。晝熱夜涼的氣候,對人陽氣的收斂形成了良好的條件。

黃帝內經季節養生

《黃帝內經》提到:「秋三月,此謂容平,天氣以急,地氣以明,早臥早起,與雞俱興,使志安寧,以緩秋刑;收斂神氣,使秋氣平,無外其志,使肺氣清,此秋氣之應,養收之道也。逆之則傷肺,冬為飧洩,奉藏者少」

白話意思是:秋天的三個月,稱為「容平」的季節,這是因為萬物成熟而平定收斂。秋天的特點是天氣變化迅速,地面變得清爽明朗。

這個時候,應該早睡早起,跟著雞的叫聲一同起床,保持心情的安定,以減輕秋季的肅殺之氣。

收斂自己的精神和氣息,讓自己適應秋天的平和氛圍,不要讓心志外露,這樣可以使肺氣清爽。

這是符合秋天氣候特點的養生方式,也是秋季收藏精氣的方法。如果做得不好,就會傷害肺部,到了冬天可能會導致腹瀉,而且身體儲存的能量也會減少。

進入秋季後,由夏季的多雨濕熱過渡向秋季少雨乾燥氣候。在自然界中,陰陽之氣開始轉變,陽氣漸收、陰氣漸長,萬物隨陽氣下沈而逐漸蕭落。天氣由熱轉寒,人體的生理活動,隨「長夏」到「秋收」而相應改變。

秋季養生,心念要收斂不要往外追逐,以保持肺氣的清肅功能,這就是秋天養生之道。如果違逆了這個原則,就會傷及肺臟,冬天就要發生疾病。

本月五運六氣

進入2025年之後,就五行而言整年「金運不及 」。黃帝內經提到「金運不及 」時「歲金不及。炎火乃行」。「金」的力量無法生水,水就無法去剋制火,所以炎熱的火氣就會盛行。

根據《黃帝內經》原文記載,此年容易出現的疾病是:「民病肩背瞀重,鼽嚏血便注下,收氣乃後……陽反上行,頭腦戶痛,延及囟頂發熱……民病口瘡,甚則心痛。」

白話理解是:肩背痛、瞀重(頭暈目眩)、鼽嚏(鼻塞、打噴嚏)、大便出血、注下(腹瀉)、口瘡、心臟痛、頭腦戶痛(頭痛)、囪頂發熱(頭頂發熱),以及與肺臟相關的疾病,例如肩背痛及皮毛問題,這些都是火氣相關症狀。

而司天「厥陰風木」,主導上半年的氣場,風邪偏盛,易發風病。清朝御醫黃元御,在其著作《四聖心源》中提到:「厥陰風木也,在人則肝之經應之」。

容易出現典型的「中醫的肝病」,風木剋脾土,容易導致脾胃疾病。上半年就養生而言,必須特別專注中醫的肝臟、脾胃的保養。尤其是進入春夏季節之後,是容易肝病的季節。

2025年立秋節氣後,處於四之氣的範疇(7月23日-9月23日),本月主氣運行「太陰濕土」,客氣運行「少陰君火」。立秋之後要注意防範中醫的濕邪與火氣所引起的相關「濕熱」證候。

加上本年下半年的少陽相火,立秋之後要特別注意濕熱所產生的相關證候,造成少陽病及同時可能引動「木火刑金」(肝火犯肺)的相關疾病。

本月經絡氣血與體能數值

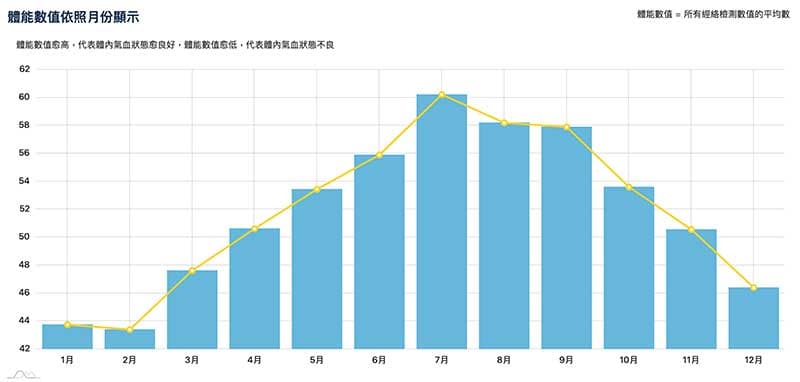

在炎熱的夏季裡,多數人的體能數值都可以輕鬆達到70-80以上。從下圖可以清楚看到,北半球多數人的體能數值在7月時到達最高點,8月之後開始下降。

體能數值數值高,代表體內經絡氣血運行能力強。然而,在進入8月之後,多數人的體能數值開始降低,尤其是「寒性陽虛經絡體質」的人,下降的速度更快。

雖然在進入立秋之後天氣依然炎熱,北半球早晚的天氣氣溫降低,體內陰寒的人將很快可以與大氣相應,而直接反應在體能數值之上。