手陽明大腸經

經絡運行時間:05:00-07:00(卯時)經絡屬性::五行:金 陰陽:陽明

經絡對應::表裡對應:手太陰肺經。 臟腑別通對應:足厥陰肝經。同名對應:足陽明胃經

相關臟腑或器官:肺臟、橫膈膜、大腸、齒、嘴巴旁邊、鼻子

最後更新日:2022-10-09

手陽明大腸經的基本介紹

手陽明大腸經屬於陽經,其運行時間為早上5:00-7:00。這段時間是大腸經氣血運行最旺盛的時候,因此如果能在此時大便,將是最佳的排毒方法。

我們分析大腸經的症狀,必須從以下三個方向來辨證:

1. 本經路線與聯繫臟器

大腸經所走過的路線,會影響相關的臟腑或器官。根據大腸經循行路線,大拇指、食指痛、下臂與上臂外側痛、肩頸痛、面頰痛等症狀皆有可能出現。

治療大腸經異常所引起的痛症,以此為辨證基礎。大腸經還聯繫肺,並與口、下齒、鼻有聯繫,因此也會影響這些器官的運作。

2. 主要影響臟腑的病候

大腸經主要影響的臟腑是大腸(腑)。依照中醫理論,大腸經異常時,會導致大腸功能失調,表現為便秘、腹瀉、腹痛等症狀。

《靈樞·經脈》記載:「是動則病:齒痛,頸腫。是主津液所生病者,目黃,口乾,鼽衄,喉痺,肩前臑痛,大指次指痛不用,氣有餘則當脈所過者熱腫;虛則寒慄不復。」

大腸經異常可能引起以下病症:牙齒痛、頸部腫脹等。大腸經所屬穴道可主治與「津」相關的病症,例如:眼睛昏黃、口乾、鼻塞、流清涕或出血、喉嚨痛、肩前及上臂部痛、大拇指旁的食指痛、板機指等。

凡屬於氣盛有餘的症狀,會在經脈所過的部分表現為發熱與腫脹;而氣虛不足的症狀則表現為發冷、戰慄、不易回暖。

3. 相互影響的經絡與臟腑病候

大腸經與其他經絡有密切的聯繫,主要包括以下幾種關係:

- 表裡關係:大腸經與肺經為表裡經,當大腸經異常時,會導致肺經功能失調,表現為咳嗽、氣喘、皮膚病等症狀。

- 臟腑別通關係:大腸經與肝經為臟腑別通經,因此大腸經異常時,會影響肝經功能,表現為肝氣鬱結、肝火旺盛等症狀。

- 同名關係:大腸經與胃經互為同名(陽明經)關係,當大腸經異常時,也會出現胃經相關的症狀,表現為胃脹、胃痛、食欲不振等。

本經常見的疼痛

本經的常見症狀或疾病

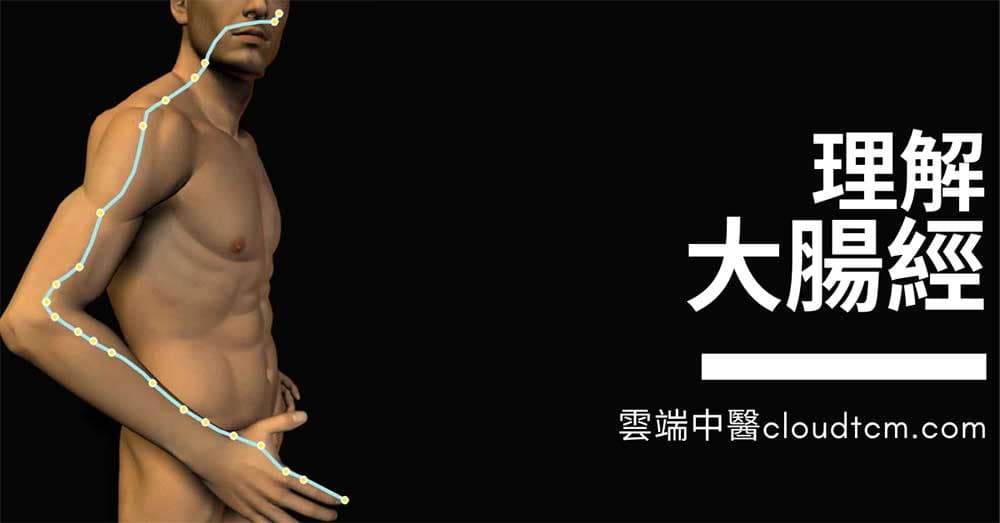

手陽明大腸經的20個穴道清單

手陽明大腸經的影片介紹

手陽明大腸經相關文章資訊

本經常見之歸經中草藥單方

本經常見之歸經食物

本經常見之歸經中藥方劑

手陽明大腸經的良導絡研究

【良導絡實症】 相關部位:皮膚,口腔,牙,舌,鼻。實症抑制點:二間穴。主要生理症狀:肩酸,齒痛,痔,頭痛,皮膚異常,滿腹感,身熱,喉乾,喘咳,臉頰腫。

【良導絡虛症】 相關部位:皮膚,口腔,牙,舌,鼻。虛症興奮點 :曲池穴。主要生理症狀:通便異常,肩膀僵硬,下痢,咽乾,牙痛,耳鳴,氣喘,皮膚異常。

相關經脈、別絡與絡脈

手陽明大腸經經脈

《靈樞·經脈》提到:「大腸手陽明之脈,起於大指次指之端,循指上廉,出合谷兩骨之間,上入兩筋之中,循臂上廉,入肘外廉」

手陽明大腸經起於食指橈側端,在此接納手太陰肺經之氣,沿食指橈側,經第一、二掌骨間,腕關節橈骨莖突前凹陷處,橈骨外側,上行至肘關節。

「上臑外前廉,上肩,出髃骨之前廉,上出於柱骨之會上,下入缺盆,絡肺,下膈,屬大腸」

經肘關節的橈側面,肱二頭肌與肱三頭肌之間,至肩關節上緣。從肩上橫行達頸側,在此向前屈,下行至鎖骨上窩入胸中,分布於肺。其主幹線從肺門區繼續下行,穿過橫隔分布於大腸。

「其支者,從缺盆上頸,貫頰,入下齒中」

在頸側分支,上行至胸鎖乳突肌二分之一處的天鼎穴,從天鼎穴上行,在下頜分支入下齒中。

「還出挾口,交人中,左之右,右之左,上挾鼻孔。」

其主支從頜上行經口角至鼻中溝,左右交叉,左邊經脈交叉到右邊,右邊交叉到左邊,上行至鼻骨兩側銜接足陽明胃經,與陽明胃經經氣相通。

《靈樞·邪氣臟腑病形》篇提到:「大腸合於巨虛上廉。」

此外,還有一分支,自大腸下行出腹腔,沿股前下行至脛骨外側的上巨虛穴,與足陽明胃經相會合。

手陽明大腸經絡脈

《靈樞·經脈》提到:「手陽明之別,名曰偏歷,去腕三寸,別人太陰;其別者,上循臂,乘肩髃,上曲頰偏齒。其別者,人耳合於宗脈。」

手陽明大腸經的絡脈,又稱為偏歷,起於腕關節後3寸,橈側腕短伸肌腱與外拇長肌間,手陽明大腸經的偏歷穴。在此分出兩支:

- 第一支:橫行繞過橈骨,與手太陰肺經相銜接,構成表裡經脈的經氣相互交流的通路。

- 第二支:與本經並行循臂至肩髃穴,從肩髃穴橫行至頸側,沿頸側上行至下頜,分支分布於下齒,構成了與本經分布於下齒的並聯線路,加強了手陽明經與齒之間的聯繫。

- 第三支:在下頜處另有一分支,上行入耳中,與結聚在耳中的經脈相聯繫。

手陽明大腸經別絡

《靈樞·經別》篇:「手陽明之正,從手循膺乳,別於肩髃,人柱骨,下走大腸,屬於肺,上循喉嚨,出缺盆,合於陽明也。」

手陽明大腸經別絡,又稱為陽明別絡,起於肩關節的鎖骨肩峰處手陽明大腸經分支而出。

- 上行:與手陽明大腸經並行至頸椎,在頸椎處分支分布於肺,下行穿過橫隔,分布於大腸。

- 下行:在鎖骨下分支,上出鎖骨上窩,沿氣管兩側經喉嚨到達下頜部,又與本經相銜接。

功能

- 加強與臟腑的聯繫:手陽明大腸經別絡分布於肺和大腸,構成了手陽明大腸經至肺和大腸的並聯線路,加強了本經與臟器之間的聯繫。

- 調節呼吸:手陽明大腸經別絡分布於肺,有助於調節肺氣,促進呼吸。

- 緩解牙痛:手陽明大腸經別絡分布於下頜,有助於滋潤牙齦,緩解牙痛。

皮部與經筋(肌肉筋膜)

原文《靈樞.經筋》:「手陽明之筋,起於大指次指之端,結於腕,上循臂,上結於肘外,上臑,結於髃;其支者,繞肩胛,挾脊;直者,從肩髃上頸;其支者,上頰,結於頄;直者,上出手太陽之前,上左角,絡頭,下右頷。其病當所過者,支痛及轉筋,肩不舉,頸不可左右視。治在燔鍼劫刺,以知為數,以痛為輸,名曰孟夏痺也。」

手陽明經筋的分布路徑如下:

- 起始點:

起於第二手指背面及拇指背面的尺側,向上行經手腕,交結於腕關節背面橈側。

主要涉及的肌肉:第一及第二指伸肌腱、第一二指骨間背側肌、蚓狀肌等。 - 前臂與肘關節:

從腕關節向上沿前臂背面橈側,交結於肘關節外側橈側。

主要涉及的肌肉:指伸肌、橈側腕長伸肌、橈側腕短伸肌、拇長展肌、拇短伸肌等。 - 上臂與肩髃:

經肘關節向上,沿上臂外側,交結於肩髃的肩鎖關節。

主要涉及的肌肉:肱三頭肌外側頭、三角肌外側及前側。 - 分支與脊柱:

在肩鎖關節處分支,向後經過肩胛,分布於脊柱。

主要涉及的肌肉:斜方肌。 - 頸部與下頜:

主支從肩鎖關節向上行經頸部至下頜。

主要涉及的肌肉:頸闊肌。 -

長短兩支:

- 短支:上行至面頰,交結於鼻旁。

主要涉及的肌肉:顫肌及上唇方肌群的一部分。 - 長支:從下頜部起,沿手太陽經筋前面向上行至額角,經過前額達到對側額角,與對側的經筋相銜接。

主要涉及的肌肉:耳前肌、顳淺肌和顳肌前部等。

- 短支:上行至面頰,交結於鼻旁。

手陽明經筋病候

手陽明經筋受風、濕、寒邪氣的侵襲後,可能引發以下病候:

- 肌肉疼痛:經筋分布的肌肉會出現疼痛,嚴重時拇指和食指的運動會受限。

- 痙攣:經氣不暢時,會引發痙攣。

- 肌肉萎縮:經氣不足時,會導致肌肉萎縮。

經筋的時令病候

在農曆四月(孟夏),氣候變化中三四月為兩陽合明,此時手陽明大腸經容易經氣不暢或阻塞,出現以下病候:

- 肌肉疼痛與痙攣

- 手臂無法抬起

- 肩部無法提起

- 頸部無法左右旋轉

治療建議:

使用火針在疼痛區域的壓痛點快速刺針,刺針次數以見效為止。

手陽明大腸經的相關典籍

- 《靈樞.經脈》:「大腸手陽明之脈,起於大指次指之端,循指上廉,出合谷兩骨之間,上入兩筋之中,循臂上廉,入肘外廉,上臑外前廉,上肩,出髃骨之前廉,上出於柱骨之會上,下入缺盆,絡肺,下膈,屬大腸。其支者,從缺盆上頸,貫頰,入下齒中,還出挾口,交人中,左之右,右之左,上挾鼻孔。」

- 《靈樞.經脈》:「是動則病:齒痛,頸腫。是主津液所生病者,目黃,口乾,鼽衄,喉痺,肩前臑痛,大指次指痛不用,氣有餘則當脈所過者熱腫;虛則寒慄不復。為此諸病,盛則寫之,虛則補之,熱則疾之,寒則留之,陷下則灸之,不盛不虛,以經取之。盛者,人迎大三倍於寸口;虛者,人迎反小於寸口也。

- 《靈樞.經筋》:「手陽明之筋,起於大指次指之端,結於腕,上循臂,上結於肘外,上臑,結於髃;其支者,繞肩胛,挾脊;直者,從肩髃上頸;其支者,上頰,結於頄;直者,上出手太陽之前,上左角,絡頭,下右頷。其病當所過者,支痛及轉筋,肩不舉,頸不可左右視。治在燔鍼劫刺,以知為數,以痛為輸,名曰孟夏痺也。」

- 《靈樞.經別》:「手陽明之正,從手循膺乳,別於肩髃,入柱骨,下走大腸,屬於肺,上循喉嚨,出缺盆,合於陽明也。」

- 《靈樞.經脈》:「手陽明之別,名曰偏歷。去腕三寸,別入太陰;其別者,上循臂,乘肩髃,上曲頰傷齒;其別者,入耳,合於宗脈。實則齲聾;虛則齒寒痺隔。取之所別也。」