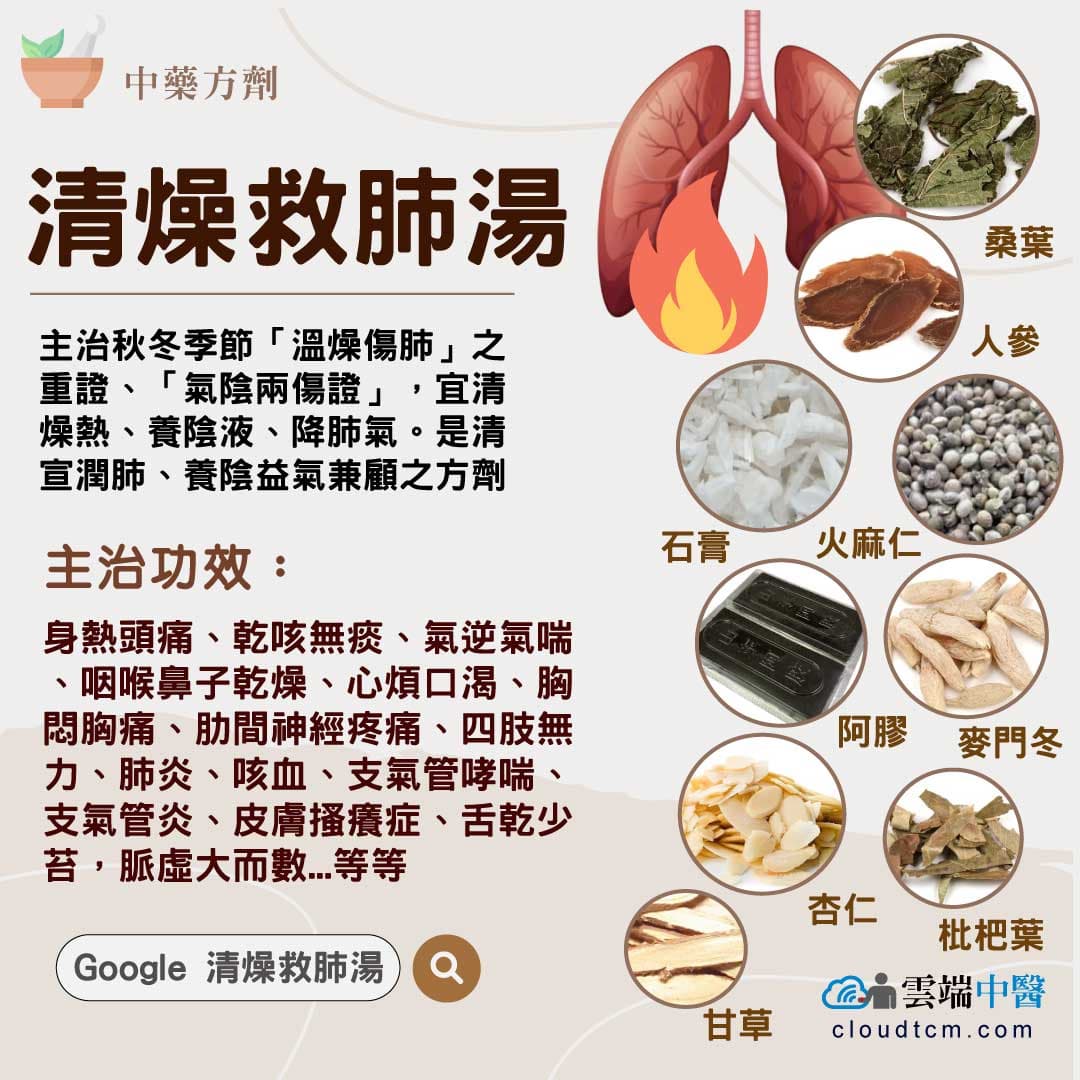

主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

清燥救肺湯中包含杏仁,主要有以下兩點原因:

1. 宣肺止咳: 杏仁味苦甘,性微溫,入肺經,具有宣肺止咳、潤肺降氣的功效。對於燥邪犯肺所致的咳嗽、痰少、咽乾、口渴等症狀,杏仁能清熱潤肺,宣肺利氣,達到止咳化痰之效。

2. 化痰止咳: 杏仁含有苦杏仁苷,水解後可生成氫氰酸,具有止咳化痰的作用,能有效緩解肺燥引起的痰少粘稠、咳痰不爽等症狀。

清燥救肺湯中加入甘草,主要基於以下兩點原因:

一、調和藥性:

清燥救肺湯以滋陰潤肺為主,但其中亦有辛燥之品,如杏仁、桑白皮等。甘草性甘平,味甘入脾,有調和諸藥之功效,可緩和辛燥之品對肺部的刺激,避免燥性太過傷陰。

二、增強療效:

甘草味甘,能益脾氣,脾健則肺氣亦旺,可輔助其他藥物更好地發揮清熱潤肺、止咳化痰的功效,提高治療效果。此外,甘草還可緩解藥物的毒副作用,增強藥物的安全性。

清燥救肺湯中加入阿膠,乃因其潤肺止咳之功效。阿膠,性甘平,入肺、肝經,具有滋陰潤燥、補血止血之效。

肺燥咳嗽,常因肺陰不足,燥熱傷肺所致。阿膠能滋陰潤肺,滋養肺陰,緩解肺燥之症,並可改善因肺陰不足而引起的咳嗽、咽乾、口渴等症狀。

同時,阿膠亦能補血止血,對於因肺燥血虛導致的咳血、咯血等症狀亦有輔助治療作用。因此,清燥救肺湯中加入阿膠,可有效改善肺燥咳嗽,達到潤肺止咳之目的。

清燥救肺湯中加入火麻仁,主要基於以下兩點原因:

- 潤燥止咳: 火麻仁性味甘平,入肺經,具潤肺止咳之效。其油脂成分可滋潤肺燥,緩解咳嗽、乾咳等症狀,配合其他藥材,更能達到清熱潤肺、止咳化痰之功效。

- 清熱解毒: 火麻仁亦具清熱解毒之效,能清肺熱,解毒散結,配合其他藥材,有助於緩解肺熱引起的各種症狀,例如口乾舌燥、咽喉腫痛等。

火麻仁在清燥救肺湯中,發揮潤肺止咳、清熱解毒的雙重作用,為此方劑增效不少。

清燥救肺湯中包含麥門冬,主要因為其具有以下兩點功效:

一、滋陰潤肺:麥門冬味甘性寒,入肺、心經,能滋養肺陰,潤燥止咳。清燥救肺湯主治燥熱傷肺,肺陰不足的症狀,如咳嗽、咽乾、口渴等,而麥門冬恰能潤澤肺氣,緩解燥熱,改善這些症狀。

二、清熱生津:麥門冬不僅滋陰潤肺,還能清熱生津。燥熱傷肺常伴隨津液虧損,表現為口渴、咽乾等。麥門冬能清熱生津,補充津液,緩解口渴,使肺氣得到滋潤。

清燥救肺湯中加入人參,主要基於以下兩點原因:

1. 補氣益肺: 人參性溫,味甘,入脾、肺經,具有補氣益肺、生津止渴之效。清燥救肺湯主要用於治療肺燥咳嗽、咽乾口渴等症,而人參能補益肺氣,使肺臟機能恢復正常,從而達到止咳化痰的效果。

2. 扶正祛邪: 清燥救肺湯的主要作用是清熱潤燥,但肺燥咳嗽往往伴隨氣虛乏力,而人參能補益正氣,增強機體抵抗力,幫助肺臟抵禦外邪入侵,更好地達到治療目的。

清燥救肺湯中包含桑葉,主要因為其具有清肺熱、止咳嗽的功效。桑葉味甘苦,性寒,入肺經,可清肺熱,宣肺止咳,並能利咽消腫。

在清燥救肺湯中,桑葉與其他藥材如杏仁、貝母、甘草等配合,共同發揮清肺熱、止咳化痰、潤燥止渴的功效,對於燥熱傷肺所致的咳嗽、咽乾、口渴等症狀具有良好的療效。

清燥救肺湯中加入石膏,主要基於以下兩點原因:

- 清熱瀉火: 石膏性寒,味甘,入肺、胃經,具有清熱瀉火、生津止渴的功效。肺熱咳嗽、口渴咽乾等症,均可見效。

- 涼血止血: 石膏亦能涼血止血,對於熱毒壅肺、血熱妄行導致的咯血、吐血等症,亦有輔助治療作用。

因此,石膏在清燥救肺湯中起到清熱瀉火、涼血止血的雙重作用,有效緩解肺熱咳嗽、口渴咽乾等症狀。

清燥救肺湯中包含枇杷葉,主要有兩方面原因:

- 潤肺止咳:枇杷葉味甘性涼,入肺經,具有清肺熱、化痰止咳的功效。其所含揮發油、皁甙等成分,能抑制呼吸道炎症,緩解咳嗽、喘息等症狀。

- 降氣止嘔:枇杷葉還具有降氣止嘔的作用,能緩解肺熱引起的氣逆上衝、噁心嘔吐等症狀。

因此,清燥救肺湯中加入枇杷葉,可以有效地清熱潤肺,化痰止咳,並緩解氣逆上衝、噁心嘔吐等症狀,達到治療肺熱咳嗽、痰多、氣逆等目的。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

清燥救肺湯的主要功用是「清燥潤肺」,主治「溫燥傷肺」之重證、氣陰兩傷證。

常見的症狀是:發熱、頭痛、乾咳無痰、氣逆氣喘、咽喉乾燥、鼻子乾燥、心煩口渴、胸滿脅痛、舌乾少苔,脈虛大而數。

清燥救肺湯是清代醫生喻昌在《醫門法律》裡提出的方子,主要用來治「溫燥傷肺」。

秋天氣候乾燥又帶點熱,容易傷到肺,耗掉身體的氣和水分,讓肺失去正常的功能。

這個方子的重點是:「治療燥症要先清熱,清熱要先補陰」,同時也要保護氣和陰。當燥熱傷到肺,就會讓肺的氣和陰都受損。

肺氣受阻,沒辦法正常下降,就會出現乾咳、沒痰、甚至喘的狀況;如果肺氣往上衝得太厲害,還會覺得胸口悶、兩側肋骨痛。燥熱也會消耗體內的水分,所以會喉嚨、鼻子乾,覺得心煩、口渴。

舌頭乾、沒有舌苔,表示身體水分已經很缺;脈搏虛浮又快,代表真氣也被消耗掉。

這種情況常見於秋冬季節,因為燥熱傷到肺,就會有頭痛、發熱、乾咳、氣喘、喉嚨口鼻乾的症狀。

針對這種病機,治療方法就是「清除燥熱、補足陰液、降肺氣」,還要兼顧中氣。治療原則是「清宣潤肺、養陰益氣」,而且要避免使用太辛辣或苦寒的藥,以免更傷氣耗陰。

主要核心病機是,因為燥熱傷了肺,讓肺氣和肺陰都不足。治療方向要一邊清除燥熱、潤肺,一邊補氣養陰。依照以下的配伍邏輯:

1.清宣並用

- 桑葉:把外面侵入的燥邪驅散出去

- 石膏:把裡面積聚的燥熱降下來,上下同時著手,把燥熱清乾淨

這個方子裡用的桑葉,要選秋霜打過、葉子還柔潤不乾枯的,因為這時的桑葉吸收了秋天的正氣,帶有清肅的特性,性質輕、味道辛涼,可以把肺裡的燥熱驅走。

再配石膏,味辛甘、性寒,可以把肺裡的熱氣清泄掉。麥冬味甘性寒,可以養陰、潤肺、補水分。

這三味藥搭在一起,就是常見的「清宣潤肺」組合,一邊把燥熱清出去,一邊滋潤肺陰,讓肺恢復正常功能。

2.潤降結合

- 麥冬、阿膠、火麻仁:火麻仁、阿膠幫助麥冬一起養陰、潤肺,讓肺部得到滋潤。

- 杏仁、枇杷葉:幫助肺氣下降,止咳平喘。讓肺能恢復正常的呼吸功能。

《難經·十四難》提到:「損其肺者,益其氣」因為脾土能生肺金,所以用人參來補氣、生津,再配甘草,加強脾土的功能,好讓肺氣得到滋養。

《素問·藏氣法時論》說:「肺苦氣上逆,急食苦以泄之」因此加少量杏仁、枇杷葉,苦能降肺氣,止咳平喘。

3.氣陰雙補

- 人參:補氣、幫助生津

- 甘草:調和中焦、緩和藥性。搭配滋陰藥,既補氣又補水,對付燥熱把氣和津液耗掉的狀況

此方標本兼治,治標部分先清熱、止咳,緩解不舒服。治本部分,再潤肺、補氣,恢復體質。體現「急先治標、慢治根本」的治療思路。

這個方劑的特色,是同時運用了「宣、清、潤、降」四種方法,既補氣又養陰,而且能宣散卻不耗損元氣,清熱又不傷脾胃,不會讓身體變得沉重;滋潤而不滋膩。

其中,石膏的用法很有講究。《本草綱目》裡說:「石膏,以前的用法是打碎成豆子大小,用布包起來放進湯裡煮;後來因為它太寒,改成用火燒過,或用糖炒過,就比較不傷脾胃。」

石膏本來是性寒又重,主要作用在肺和胃,但這個方劑用的是「煅過」的石膏,且用量很少,是想讓它清肺熱又不傷胃氣,可見用藥非常精細。

這著中藥對於「肺陰虛」是特別有效的,北京大學醫學部蔣文躍教授曾在書上寫到,曾有個學生在課堂上向我咨詢,他八十多歲的奶奶患肺癌,發熱一個多月都不退,應該怎麼辦?

他請學生提供奶奶的舌苔照片,發現舌紅無苔,是光苔,他認為是「肺陰虛」,用了名醫喻嘉言的清燥救肺湯。後來那個學生回饋,奶奶在服藥後,第二天熱就退了。

本方由喻昌所創,其靈感來自繆希雍的「清金保肺湯」。清金保肺湯重在「甘寒養陰」,而清熱力量較弱。喻昌則在此基礎上,結合秋燥特性,更強調清宣燥熱,最終創立了清燥救肺湯。

他認為《素問》中「秋傷於溫」的說法有誤,提出「秋傷於燥」的見解,並據此創製了清燥救肺湯,為溫病學的發展帶來重要影響。

吳瑭在《溫病條辨》的桑杏湯,也是從清燥救肺湯所變化來。此方與「桑杏湯」同治溫燥傷肺,但邪氣有深淺,病情有輕重,故冶法與用藥亦同中有異。

桑杏湯證燥熱較輕,邪在肺衛,故身熱不嚴重,微有惡寒,咳而不喘,其脈浮數而右脈略大。

本方證則燥熱較重,邪已入氣,且損傷氣陰也較嚴重,故身熱較重,且不惡寒,咳喘並作,胸滿脅痛,口渴鼻燥,舌乾少苔,脈虛大而數。

本方加減法:痰多加貝母、瓜蔞可潤燥化痰。血枯者,血虛也,加生地能養血滋陰。熱甚者,此熱已入營血之熱,故加犀角、羚羊角或牛黃以涼血止血,鎮驚安神。方中人參,可以換西洋參,則於病證更為合拍,因西洋參能補元氣而益津液。

近代中醫臨床,確實大量運用清燥救肺湯於各種癌症、肺炎後遺症的改善,得到廣泛的療效。分析超過350篇以上的期刊論文,歸納可以改善以下疾病:

現代常用於治療肺炎、支氣管哮喘、慢性支氣管炎、支氣管炎、支氣管擴張症、肺癌後遺症(癌性發熱)、以及皮膚搔癢症等、肺纖維化、肺損傷、感染後咳嗽、非小細胞肺癌、尋常型銀屑病、慢性咳嗽、糖尿病性便秘、乾咳、小兒哮喘、鼻槁(萎縮性鼻炎)、新型冠狀病毒肺炎、小兒呼吸道反覆感染、鼻炎、皮膚病、肺部感染、胸腔術後肺部併發症、結腸癌、乳腺癌放療副作用、慢性咽炎、鼻咽癌、喉源性咳嗽、乾燥綜合征、咳嗽變性哮喘、過敏性紫癜、頑固性腹水、失音、小兒百日咳、妊娠惡阻、老年性便秘、干眼症、兒童抽動障碍、病毒性肺炎、口唇皸裂、急性支氣管炎、扁桃腺炎、重症肌無力、咯血、肺結核、病毒感染後低鉀癱瘓、手足皸裂症、鼻出血、皮膚搔癢症、小便失禁、斑禿、痔瘡、肺葉間積液、無汗證、口腔疾病...等等。

傳統服藥法

【組成】

- 霜桑葉(9g)

- 石膏(煅,7.5g)

- 甘草(3g)

- 人參(2g)

- 胡麻仁(炒研,3g)

- 真阿膠(2.5g)

- 麥門冬(去心,3.5g)

- 杏仁(炮,去皮尖,2g)

- 枇杷葉(刷去毛,蜜炙,3g)

【用法】 將所有藥材加入一碗水,煎煮至六分滿,分兩到三次趁熱服用。

注意事項及副作用

原方使用煅石膏,但現代臨床多用生石膏,煅石膏則以外用為主。石膏用量需根據病情輕重斟酌,避免過量而傷肺氣。

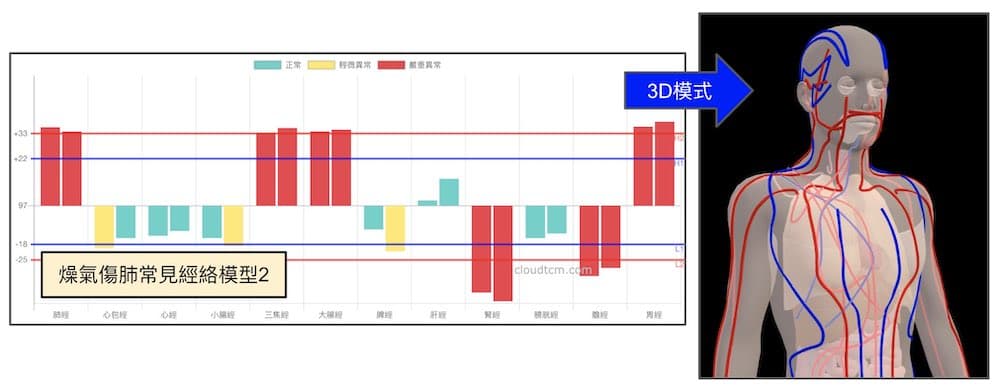

清燥救肺湯的經絡型態

由於本證多發於秋季,北半球在初秋的時候天氣依然濕熱,還是受到暑氣的影響。北半球在進入秋分之後,天氣逐漸乾燥,會開始真正感受到秋燥之邪。

從大量現代人數據看來,每年在8-9月期間,肺經、大腸經的實證能量達到一年內的最旺盛階段,這會造成上焦發熱,這種內熱累積到一個階段容易化燥。而在進入9月底之後配合秋冬乾燥的季節,就有機會出現「燥氣傷肺」現象。

清燥救肺湯的主治「溫燥傷肺」之重證,體內熱象更為嚴重,體內陽明經(大腸經、胃經)通常是實證,常見於下圖這種經絡型態,從3D經絡圖也可以看出胸部都是紅色的火熱現象。

如果受到燥邪之氣的影響,上半身化熱的話,就會出現「燥氣傷肺」證。

相關證候

相同名稱方劑

清燥救肺湯, 出處:《雜病源流犀燭》卷十七。 組成:桔梗、黃芩、麥冬、花粉、桑皮、生地。 主治:肺燥傷氣。

清燥救肺湯, 出處:《法律》卷四。 組成:桑葉(去枝梗)3錢,石膏(煅)2錢5分,甘草1錢,人參7分,胡麻仁(炒、研)1錢,真阿膠8分,麥門冬(去心)1錢2分,杏仁(泡去皮尖,炒黃)7分,枇杷葉1片(刷去毛,蜜塗炙黃)。 主治:諸氣膹鬱,諸痿喘嘔。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...