Qi and Yin deficiency

氣陰兩虛的原因,症狀與經絡,運用穴道與中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-10-11

「氣陰兩虛證」是中醫臨床上一個常見且重要的證型,它結合了「氣虛」和「陰虛」兩大狀態的特點。

什麼是氣陰兩虛?簡單來說,就是人體的功能能量(氣) 和滋養物質(陰液) 同時都處於虧損的狀態。

- 人體的氣,負責推動、溫煦、防禦、固攝和氣化,相當於身體的能量和功能。

- 人體的陰,泛指體內一切有形的、滋潤的、涼潤的液態物質,如血液、津液、精液等。相當於身體的「潤滑油」和「冷卻液」。

當氣與陰都不足時,身體會同時出現功能減退和滋潤不足的症狀,形成一種虛弱又伴有虛熱的複雜狀態。

氣陰兩虛證有肺、脾、腎三個主要臟腑元氣虧損的症狀,又有五臟津液內耗,營陰不足的陰虛熱盛的表現。

氣陰兩虛的發生通常不是單一原因,而是多種因素疊加或演變的結果,不論外感或內傷都會出現此證,多見於素體氣虛或陰虛之人,好發於夏季與秋季。主要成因如下:

- 久病耗傷:慢性疾病(如肺結核、慢性肝炎、糖尿病)長期消耗身體的氣血陰陽,最終導致氣陰兩傷。

- 過度勞累:勞神過度:長期思慮、用腦過度,會暗耗心脾之血與陰液。

- 體力過勞:長時間的重體力勞動或運動,會大量消耗人體的氣,所謂「勞則氣耗」,氣虛日久,無法化生陰液,則陰亦虧虛。

- 熱病後期:得了發熱性疾病(如重感冒、肺炎)後,高熱會大量耗傷津液(屬陰),而正氣(氣)在與病邪鬥爭過程中也會被消耗,從而形成氣陰兩虛。這也是為什麼大病初癒的人常感到疲倦、口乾、虛弱的原因。

- 汗、下、吐過度:長期大量出汗(如運動員)、嚴重的嘔吐或腹瀉,都會直接損失津液,同時氣也會隨之脫失(氣隨液脫)。

- 自然衰老:隨著年齡增長,人體的氣和陰都會自然衰減。

- 慢性出血或營養不良:長期耗損有形物質,最終也會導致氣的生成無源。

基於上述內容,氣陰兩虛的症狀是氣虛與陰虛表現的綜合體,具體可分為三類來理解:

1.氣虛的典型症狀

氣虛指的是身體的「氣」不足,導致推動、溫煦、固攝等生理功能減弱。常見症狀包括:

- 神疲乏力:精神不振,極度疲倦,日常活動也覺得全身無力。

- 少氣懶言:說話聲音低弱、氣短,不願多說話。

- 自汗:沒有勞累或高溫的情況下也會自然出汗,活動後症狀更明顯。

- 面色蒼白或萎黃:因氣不足,氣血運行不暢,臉色顯得蒼白無華。

2.陰虛的典型表現

陰虛則是指體內津液、陰液不足,不能滋養身體各個系統,虛火內生。常見表現有:

- 口燥咽乾:口腔和咽喉乾燥,經常想喝涼水潤喉。

- 潮熱:下午或傍晚感覺身體發熱,像潮水般定時出現。

- 五心煩熱:手心、腳心及心口窩有明顯熱感與煩躁。

- 形體消瘦:因陰液不足,身體得不到滋養而逐漸消瘦。

- 舌紅少苔:舌體偏紅,舌苔稀薄甚至無苔,或呈現地圖舌。

當氣與陰同時不足時,症狀會交織出現,並形成一些特有的臨床表現,例如:

- 脈細數無力:脈搏細小而快速,卻又缺乏彈性與力量。

- 汗多、口渴、乏力並見:這三者同時出現是氣陰兩虛的典型特徵。

- 虛煩失眠:虛火擾動心神,導致心煩不安、入睡困難。

氣陰兩虛並非單純的氣虛或陰虛,而是兩者同時不足、相互影響所致。常見的是氣虛及虛熱內擾並存,需要同時補氣養陰、調和陰陽,才能恢復平衡。

氣陰兩虛可以發生在多個臟腑,其中最常見的是「心氣陰兩虛」、「肺氣陰兩虛」、「脾氣陰兩虛」、腎氣陰兩虛」

本證常見於溫病派所提出的「春溫」、「暑溫」、「濕溫」、「秋燥」及內傷雜病的「胃院痛」、「肺癆」、「心悸」、「勞淋」等病變中。

以「春溫」為例,春季溫熱之邪,邪熱客於氣分,熱結陽明,耗傷氣津,導致胃腸傳導失司而形成此證。以「暑溫」為例,夏季炎熱,熱邪讓體內流汗過多,容易耗傷氣陰而形成此證。

以「濕溫」病為例,由於季節濕性黏滯,汗出而濕熱不解,久之氣陰大虧而形成此證。以「秋燥」為例,秋季燥邪犯肺,燥易化熱而傷氣陰,灼傷肺胃,津液內耗而形成此證。若溫邪熱毒,深入下焦,耗傷真陰時會形成「心腎氣陰兩虛」證。

氣陰兩虛證若不能漸漸恢復,氣虛及陽,可導致「陰陽兩虛證」,氣血陰陽虛證發展至後期,必然會累及腎陰、腎陽的根本。

最後,由於元陰、元陽的衰竭,陰陽離決時就會死亡。氣陰兩虛證的病變部位,不一定在腎,五臟皆可出現。

改善氣陰兩虛證不能只以依賴中藥,必須配合飲食與生活調養。尤其避免過勞,保證充足睡眠,避免體力和腦力的過度消耗。「靜養」對恢復陰液非常重要。

調暢情志,避免過度思慮和激動,保持心情平靜,有助於減少虛火的產生。

平常應多吃性平或微涼、甘潤、易消化、能益氣養陰的食物。益氣食物有小米、山藥、南瓜、馬鈴薯、雞肉、魚肉、雞蛋、蜂蜜。養陰食物有:銀耳、百合、蓮子、雪梨、豆漿、豆腐、芝麻...等。

造成氣陰兩虛的主要原因

了解4種常見致病因素

大病或久病

在大病或久病之後,體內陽氣是潰散的,體內的能量虛弱,氣血不足,很容易出現氣虛、血虛或陽虛的證候。

久病或大病之人「元氣」與「真陰」兩個方面同時都出現不足,最容易出現氣陰兩虛證。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

相關證型

與此證候相關的其他證型

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

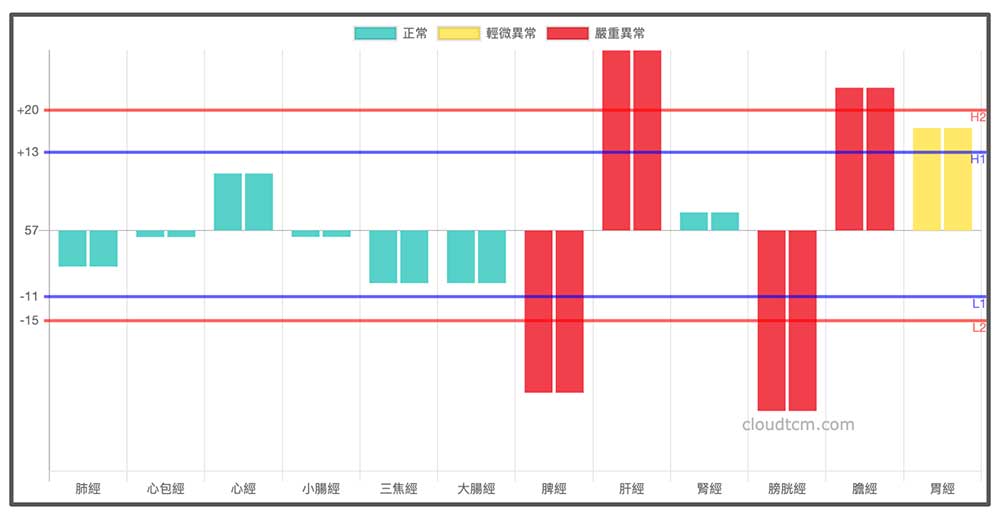

氣陰兩虛證的可見於各種經絡型態之中,基於此證多見於「夏秋」兩季,在此列出夏秋兩季常見的經絡型態如下:

1脾經+膀胱經虛證,肝經+胃經實證(鐵三角經絡型態變化型)

經絡型態

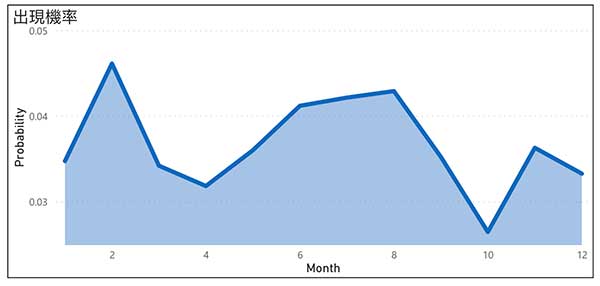

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人有機會出現這種經絡型態,肝經實證,脾經與膀胱經虛證,加上胃經實證,屬於「鐵三角」經絡型態之變化型。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解