Excessive heat in the Qifen Stage

熱入氣分的原因,症狀與經絡,10個穴道7種中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2021-07-13

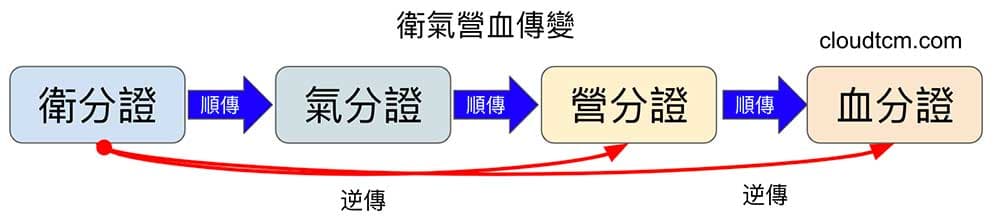

「熱人氣分證」是溫病派證候,是指溫病邪巳經過了「衛」的階段,但尚未侵入「營血」,正邪劇爭,熱郁氣機,以「發熱不惡寒」為主症的證候。此證與「熱結胃腸證」、傷寒派的少陽證、陽明證類似。

因為外感風、暑、溫、燥、濕、疫等溫熱之邪都有可能傳入「氣分」,所以本證可見於「風溫」、「春溫」、「暑溫」、「濕溫」、「伏暑」、「秋燥」、「溫毒」、「溫疫」等溫病中,症狀變化多端。

由於風溫之邪入自口鼻,會出現邪熱壅肺、肺失宣降的證候,以咳嗽、氣喘、發熱、汗出、心煩、口渴、脈數等為特徵。

「春溫」的熱入氣分證與傷寒派的「少陽證」類似,因為春溫常有里熱伏藏,故病發即在氣分,不會在衛分證階段,可能出現「少陽」或「陽明」證的症狀。邪在少陽膽者,以口苦、口渴、心煩、尿短赤、脈弦數為特徵。

「暑溫」與傷寒派所述的「陽明證」類似,容易出現全身發熱、頭痛、面紅、心煩、多汗、便秘、氣喘、多痰、舌苔黃厚,脈洪大,這使因為肺受邪熱所蒸,氣失肅降,波及大腸,傳導不利,胃腑熱結,通降失常所造成。

「秋燥」熱入氣分證,以燥傷陰津為特徵,燥邪襲入上焦氣分,症見耳鳴、目赤、牙齦腫、咽痛等象者,屬燥邪上乾,上焦燥熱,燥熱化火,傷及肺陰。「溫疫」熱入氣分證,與傷寒派陽明氣分類似。

熱入氣分證因範圍極廣,病因複雜,症狀也很多,主要症狀是:發熱不怕冷、口苦口渴、汗出心煩、呼吸氣粗、舌苔或白、或黃、或厚、或膩、或燥而少津,脈象洪大...等。

此證常與「邪在衛分證」、「邪熱入營證」、「陰虛裡熱證」一起討論。

「邪在衛分證」主要在表證階段。熱入氣分證是為溫邪巳經內傳,入裡化熱,邪氣巳離於表而居於少陽或陽明。入裡化熱之後,以熱為主,不會感到寒冷,或者出現少陽證的寒熱往來(忽冷忽熱)之症。

「邪熱入營證」與熱入氣分證二證為溫病之極盛期,表症巳退而以裡熱為主,但邪熱入營者勢將耗血、動血,呈現溫病末期的多種變證,不是熱在氣分這種高熱不退,脈洪大有力的證候。

「陰虛裡熱證」每天午後潮熱,是體內陰虛所造成,臟腑陰氣受損,陰不足而陽熱盛,兩面頰潮紅、自汗盜汗、咳嗽、聲音沙啞、口乾、脈細弱或細數等,且常有慢性疲勞現象、胸痛、消瘦...等等,熱入氣分證不屬於這種現象。

造成熱入氣分的主要原因

了解2種常見致病因素

六邪外感

中醫提到「六邪」就是於大自然的六氣,為風、寒、暑、濕、燥、熱。若六氣過盛,而表現出對人體有害的一面,即為六邪。多數的時候感冒就是源自於六邪。

外感六邪進入氣分之後,就容易出現熱入氣分證。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

相關證型

與此證候相關的其他證型

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

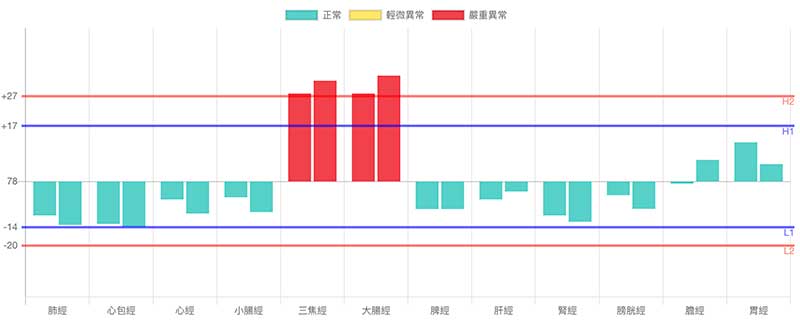

由於溫病派所定義的熱入氣分,分散與「春夏秋」三季,主要是體內有熱的現象,可參考三焦經、大腸經與膽經、胃經相關實證現象,列舉幾種經絡型態如下:

1三焦經,大腸經同時實證

經絡型態

出現機率

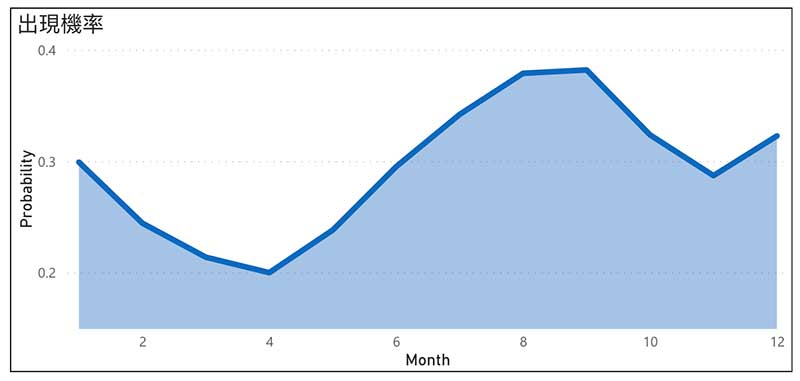

三焦經與大腸經同時出現實證,這代表體內可能積聚了火氣或存在發炎情況。這種情況不僅在炎熱的夏季(7至8月)會發生,在寒冷的冬季(12至1月)也較常見。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解