主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

白虎湯中加入甘草,主要有以下兩點原因:

- 調和藥性: 白虎湯以石膏為主,性寒涼,易傷脾胃。甘草味甘性平,能緩解石膏的寒性,防止其過度寒涼,減輕對脾胃的損傷,使藥性更平和,更易於被人體吸收。

- 增強藥效: 甘草具有調和諸藥、解毒、緩解疼痛等作用,能協調白虎湯中其他藥物的功效,增強其清熱解毒、生津止渴的療效,使藥效更加顯著。

白虎湯中加入大米,主要是為了緩解燥熱症狀,滋養脾胃。

大米性味甘平,入脾胃經,具有健脾益胃,和中緩急的功效。白虎湯屬於寒涼方劑,藥性偏寒,容易損傷脾胃,而大米可以起到保護脾胃,防止寒涼藥物對脾胃造成損傷的作用。

此外,大米還有清熱解毒,生津止渴之效,可以輔助白虎湯清熱瀉火,緩解燥熱症狀。

白虎湯中加入石膏,主要是因為其 寒涼解熱 的功效。石膏性寒,入肺經,能清熱瀉火,降解體內熱邪,對於外感熱病引起的發熱、口渴、咽痛、煩躁等症狀有顯著效果。

白虎湯的組成中,除了石膏外,還包含知母、甘草、粳米等藥物,共同發揮清熱解毒、生津止渴、和胃降逆的作用。石膏作為方劑中的主藥,其寒涼性質與其他藥材相輔相成,共同達到清熱解表、涼血解毒的效果,是治療熱病的重要方劑之一。

白虎湯中加入知母,主要考量其清熱瀉火的功效。

知母味苦寒,入肺、胃經,擅長清肺熱、降胃火。白虎湯以石膏為君藥,清熱瀉火之力強勁,但若單用石膏,容易傷津耗氣,而知母的寒涼之性,可以輔助石膏清熱,同時滋陰潤燥,防止燥烈傷陰。

此外,知母還兼具利尿的功效,可助於排泄體內熱毒,更有效地達到清熱解毒的治療目的。因此,知母在白虎湯中的加入,既能增強清熱瀉火之效,又能保護津液,使藥力更加平和。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

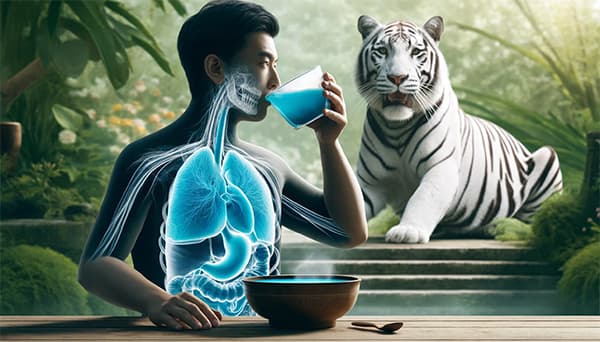

白虎湯出自東漢張仲景的《傷寒論》(註1),主要功用是「清熱生津」,主治六經辨證的「陽明病」,由於療效顯著,廣為後世醫家廣泛應用。

白虎湯表現症狀是:嚴重發熱、臉發紅、口渴且喜愛喝冰水吹冷氣、流汗怕熱、脈搏洪大有力。

陽明病的發熱通常是發高燒,而且持續不退,火熱逼迫體內津液外泄,所以會流很多汗。體內火熱導致腸道功能失調,水分被過度吸收,因此出現便秘。

陽明病的人體內火熱,會有強烈的口渴感,喜愛飲用冰水以清涼解渴。可能伴有身體沉重、頭痛、煩躁不安等症狀,脈象常表現為洪大或滑實。

體內的火熱沿著胃經走到頭部、面部,所以臉部會發紅,一點也不怕冷,很怕熱。

後代醫家歸納白虎湯的症狀為「四大證」:「身大熱、口大渴、汗大出與脈洪大」。至明清時代,溫病學家更是將其認定為治療「氣分熱盛證」的代表方劑。

在白虎湯中,石膏具有辛甘味和寒性,有助於清除熱氣,能夠清除肺部和胃部的熱邪,並有助於肌膚發汗。

近代名醫張錫純認爲,石膏的寒涼作用雖不及黃連、龍膽草、知母、黃柏等藥,但其退熱的效果卻超過了這些藥物。

這是因爲其他藥物降溫主要是通過寒性剋制熱性,而石膏則是通過驅散體內的熱出體外。因此,服用煎煮過的石膏後,可以使體內積累的熱量通過毛孔散發出來。

知母的性質是苦寒,但它並不乾燥,反而能夠滋養體內陰液,促進生津。將知母與石膏搭配使用,不僅能清熱,還能提供一條路徑讓邪熱排出,同時滋養陰液,防止胃中的熱久留而損害津液。

甘草味道甘甜而性質緩和,能夠暫緩石膏的寒涼性質,避免其過於冷寒下沉。粳米(大米)則能生津保胃,調節石膏的寒性,使其更適合胃部而不傷害胃。

甘草和粳米的配合有助於滋養胃腸的氣和津液,預防石膏太寒冷引起的不良反應,讓石膏和知母能有效地清除肺部和胃部的熱,並保護體內的津液和正氣。

白虎湯的配伍有兩個主要特點:第一,是使用辛甘寒性的石膏和苦寒潤性的知母相配,這兩種藥物相輔相成,使得清熱生津的效果加倍。

第二,寒涼的石膏和知母與補中護胃的甘草、梗米配伍,這樣做是爲了防止寒涼藥物傷害胃部,能夠祛邪而不損害正氣。儘管藥方只有四種藥味,但其清熱生津的功效非常顯著,實爲治療氣分大熱症狀的良方。

在中醫臨床上,白虎湯通常不會單純這樣運用,因為現實生活中這種體內大熱的人其實不多。

曾經有一位會員曾經回報,某位工頭在熱浪天氣下工作幾天之後,出現全身發熱、大口渴的現象,確實服用一次「白虎湯」之後就快速改善。

臨床較常運用的是加上人參,成為「白虎加人參湯」,被運用來治療糖尿病。由於現在人很少出現單純實熱證,通常都是「寒熱錯雜」或是「上熱下寒」,所以有時候會加上「附子」這類的熱性藥物。

現代藥理研究表明,白虎湯不僅具有顯著的解熱效果,還能增強免疫功能。基於這些作用,後代醫學家在原有的白虎湯基礎上進行了加減調整,使其適用範圍進一步擴大。

白虎湯現已被廣泛應用於治療多種疾病,包括:病毒性感冒、大葉性肺炎、流行性乙型腦炎、糖尿病、腦中風、急性痛風性關節炎、流行性出血熱、麻疹、牙齦炎、中暑、周圍神經痛、腎移植術後感染、銀屑病、手足口病、病毒性角膜炎、老年口腔乾燥症、急性虹膜睫狀體炎、鼻咽癌等。這些應用的療效得到了相關文獻的支持和證實。

- 出現高熱且身體虛弱、微感寒意、脈搏洪大且感到煩躁不安時,可以加人參以清熱、增強體力和促進體內水分的生成。

- 若是出現高熱、嚴重口渴、意識不清、言語不清楚和抽搐等症狀,則可加入羚羊角和犀角以達到清熱、涼血、止風和止痙的效果。

- 體熱且有風寒的狀況時,可以加入蔥白、豆豉和細辛以增強驅散風寒的效果。

- 胃火旺盛、高熱煩躁、大量出汗、口渴且多喝水、便秘、尿少且顏色偏紅,甚至出現昏迷不認人的狀態,舌苔黃厚且有刺激感、脈搏緊張有力,那麼可加入生大黃和玄明粉以瀉熱和軟化堅硬的糞便、潤滑乾燥。

- 寒熱交替、寒感較輕而熱感較重、心煩出汗、口渴喜飲的情況,則可以加入柴胡、黃芩、天花粉和鮮荷葉來調和體內的少陽症狀。

- 胃腸或身體感到燥熱和口渴、胃氣上逆和心下悶滿的情況,則需要去掉甘草和粳米,改用半夏、竹茹以和胃止嘔。

- 出現發熱但不感到寒冷、出汗未能解熱、心煩口渴、脈搏滑快有力、尿少且呈紅色,甚至煩熱到昏迷、皮膚有時出現斑疹,則應去掉甘草,加入薄荷、荷葉、益元散、鮮竹葉和桑枝。

- 在消渴症狀中,特別是屬於胃熱型的病患,出現煩渴引飲的情況,則可加入天花粉、蘆根和麥門冬等藥材來治療。

《傷寒論》原文是:「傷寒,脈浮滑,此以表有熱,裡有寒,白虎湯主之」、「三陽合病,腹滿身重,難以轉側,口不仁面垢,譫語遺尿。發汗則譫語。下之則額上生汗,手足逆冷。若自汗出者,白虎湯主之」、「傷寒脈滑而厥者,裡有熱,白虎湯主之」、「若渴欲飲水,口乾舌燥者,白虎加人參湯主之」。

傳統服藥法

知母六兩(18克)、石膏一斤(50克)、碎甘草二兩(6克)、炙粳米六合(9克)將上述四味藥材,加水一斗,煮至米熟湯成,去掉渣滓,溫服一升,每日三次。

注意事項及副作用

- 《傷寒論》指出,若傷寒脈浮,發熱無汗,表證未解,則不宜使用白虎湯。

- 《溫病條辨》提到白虎湯四禁:脈浮弦而細者、脈沉者、不渴者、汗不出者均不宜使用。

- 陽虛發熱、暑,由於脾胃虛弱,陽氣外越,身熱自汗、倦怠懶言、惡風、脈浮無力者應避免使用,以免傷害陽氣。

- 真寒假熱現象,即陰盛格陽,也禁用白虎湯。

現代藥理研究

- 石膏:石膏具有解熱作用,其解熱機制可能是石膏中的硫酸鈣離子可以抑制體溫調節中樞的亢進。石膏可以增加血漿蛋白的結合能力,從而增加血漿中游離水的量,有利於散熱。

石膏可以抑制乙酰膽鹼的釋放,從而抑制汗腺的出汗。 - 知母:知母含有甾醇類、黃酮類、揮發油、有機酸等成分。其中,甾醇類具有抗炎、抗菌、抗病毒等作用;黃酮類具有抗氧化、清熱解毒等作用;揮發油具有芳香解毒、祛暑益氣等作用;有機酸具有生津止渴、利尿等作用。

- 甘草:甘草含有甘草酸、甘草苷、蘆丁等成分。其中,甘草酸具有解毒、抗炎、抗過敏等作用;甘草苷具有鎮咳、祛痰、抗病毒等作用;蘆丁具有抗氧化、清熱解毒等作用。

- 粳米:粳米含有蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素、礦物質等成分。其中,蛋白質具有營養作用;脂肪具有提供能量作用;碳水化合物具有提供能量和充飢作用;維生素具有調節生理機能作用;礦物質具有維持電解質平衡和促進骨骼發育等作用。

白虎湯的經絡型態

白虎湯既然是「陽明病」,理論上可以觀察陽明經(胃經、大腸經),從大量現代人的經絡數據中發現,當這兩條經絡一起出現實證的時候,通常會伴隨出現鐵三角經絡型態,可以參考「陽明腑實證」介紹。

相關證候

相同名稱方劑

白虎湯, 出處:《顧氏醫徑》卷五。 組成:熟石膏、金斛、知母、連翹、竹葉、粳米、玄參、山梔、淡芩、生甘草。 主治:疹已出而煩渴者。

白虎湯, 出處:《普濟方》卷四○三。 組成:石膏4兩,知母1兩半,人參4兩,甘草(炙)2兩。 主治:溫熱及中暑煩渴;並治小兒痘皰、麩疹、癍瘡赤黑,出不快,及疹毒餘熱。

白虎湯, 出處:《女科萬金方》。 組成:知母、石膏、甘草、糯米1合。 主治::男子婦人感冒風寒,表裏俱熱,狂言妄語,後結不解,大熱大渴;及暑熱發渴;婦人身熱如蒸而渴者。

白虎湯, 出處:《回春》卷二。 組成:石膏5錢,知母2錢,粳米1勺,甘草7分,人參1錢,五味子10粒,麥門冬(去心)1錢,山梔1錢。 主治:陽明經汗後脈洪大而渴,或身熱有汗不解。

白虎湯, 出處:《普濟方》卷一三五引《三因》。 組成:知母1兩,甘草(炙微赤,銼)1兩,麻黃2兩(搗碎),粳米1合。 主治:陽毒傷寒,服桂枝湯,大汗出後,大渴,煩躁不解,脈洪大者。

白虎湯, 出處:《傷寒論》。 組成:知母6兩,石膏1斤(碎),甘草2兩(炙),粳米6合。 主治:清熱生津,解暑毒,解內外之熱,清肺金,瀉胃火實熱。主治:陽明氣分盛熱。壯熱面赤,煩渴引飲,大汗出,脈洪大有力或滑數;傷寒,脈浮滑,此以表有熱,裏有寒;三陽合病,腹滿身重,難以轉側,口不仁面垢,譫語遺尿,發汗則譫語,下之則額上生汗,手足逆冷,若自汗出者;傷寒,脈滑而厥者,裏有熱;傷寒大汗出後,表證已解,心中大煩,渴欲飲水,及吐或下後7-8日,邪毒不解,熱結在裏,表裏俱熱,時時惡風,大渴,舌上乾燥而煩,欲飲水數升者;夏月中暑毒,汗出惡寒,身熱而渴;一切時氣,瘟疫雜病,胃熱咳嗽、發斑,小兒瘡皰隱疹伏熱;溫病身熱,自汗口乾,脈來洪大,霍亂,傷暑發痧。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...