Yangming Fu Shi Syndrome

承氣湯證的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2024-05-18

《傷寒論》中提到的「承氣湯證」,主要是指運用三種中藥方劑(大承氣湯、小承氣湯、調胃承氣湯),用來治療「陽明腑實證」。

「陽明腑實證」,是由於體內的熱邪太嚴重,傷害到身體的津液,導致身體裡面燥熱,造成胃腑的氣機不通暢,身體出現一種裡熱、實熱的現象。

古人說出現的症狀特點是「痞、滿、燥、實」,這四個字的意思可以分別加以理解:

- 痞:指胸腹部像是有東西壓住一樣,感覺悶塞壓重感。

- 滿:指胸部、腹部脹滿的感覺。

- 燥:指腸中有很乾燥的大便,無法順利排便。

- 實:腹部疼痛,如果用手去按會很痛。

有一些人,還會出現神昏譫語,臉面潮熱、舌苔黃燥、脈象沉實有力,這些都是身體內部「實熱」的體現。

「神昏」指的是神志不清,精神昏亂,無法正常意識和判斷。「譫語」指的是胡言亂語,說話不連貫或內容荒誕可笑。也就是說,出現「陽明腑實證」時,有可能會出現精神疾病。

改善的方法很單純,主要運用中藥「大黃」,這是瀉大腸的重要中藥,加上厚朴、枳實可以破氣、消痞。

較嚴重一點的加上「芒硝」,可見承氣湯就是以瀉除火熱、破氣、瀉大便來達到治療的目標。

這三個承氣湯證,運用時還是有差異的,分別如下:

- 「大承氣湯證」(大黃、厚朴、芒硝、枳實),可以改善燥、實、痞、滿4個症狀。

- 「小承氣湯證」(大黃、厚朴、枳實),可以改善滿、痞、實3個症狀為主。

- 「調胃承氣湯證」(大黃、芒硝、甘草),可以改善燥、實2個症狀為主。

《黃帝內經》提到陽明病會出現精神病,摘要「陽明熱甚,故惡火︰陽明厥逆,故惡人;四肢實,則登高;熱盛則棄衣;不欲食,則妄走。」

當陽明經的熱勢非常嚴重時,會害怕火源,不喜歡與人接近,想要攀登高處的傾向,不自覺地脫掉衣服以求降溫,不願進食時、胡亂走動。運用承氣湯來治療精神病,從古至今的紀錄非常多。

2024年大陸自學中醫者王大皮就曾經透過網路分享,她曾經運用「大承氣湯」來治療自己公公的精神病。

她說,她的公公曾經整天幻覺感到驚恐,總感覺有人要害他。聽到樓梯有人上樓,他就是來找他的。

半夜的時候說有人會爬上陽台,就拿著刀就出去了,家裡的人打算要把公公送到精神病院,結果她就幫公公治療。

她發現公公以前長期便秘,尤其是發病後更嚴重,幾乎不排便。她還發現公公的尿又濃又黄。

她給公公服用「大承氣湯」,剛開始出來的大便都是黑的硬便,用了兩天後還是黑便,但是變軟便,所以她就繼續給公公服用。

之後黑便的性狀愈來愈軟、越來越稀,最後就變成這個黑泥湯了。她繼續堅持給公公服用「大承氣湯」,一直到終於排黃便了,才停止服用。

結果一看大承氣湯竟然用了半個月,她說:「一般人哪可能拉半個月?早就拉完了!」但是當時,驚恐幻覺的症狀還有。

就這樣之後又保養了兩個月,中間也什麼藥都沒吃,那兩個月之後,這些精神症狀也全沒了,全好了。

現在醫學也發現,腸子與大腦之間有一條看不見的線,稱為「腦腸軸」,印證陽明病有可能出現精神病。

王大皮自學中醫,除了把自己的「乳腺癌」治癒之外,也治療了自己公公的精神病,這都是學習傷寒論所帶來不可思議的好處。

「陽明腑實證」常見於「春溫」、「伏暑」、「冬溫」、「腸痞」、「狂證」等等古代疾病中。常與「脾約證」、「大結胸證」、「少陽兼裏實證」、「熱入血室證」等證一起討論。

造成承氣湯證的主要原因

了解3種常見致病因素

暑熱現象

中醫認為「暑為陽邪,其性炎熱」,暑邪傷人可以導致人體陽氣亢盛,出現壯熱、面赤、脈象洪大等熱性症狀。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

相關證型

與此證候相關的其他證型

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

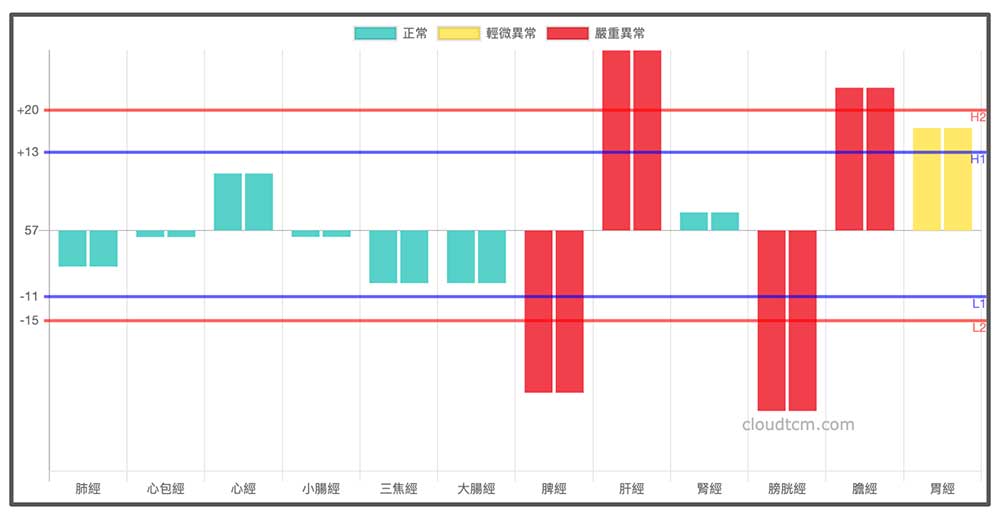

陽明腑實證既然是「陽明病」,理論上可以觀察陽明經(胃經、大腸經),從大量現代人的經絡數據中發現,當這兩條經絡一起出現實證的時候,通常會伴隨出現鐵三角經絡型態。

所謂的陽明證,有較高機率會出現三焦經、大腸經、胃經實證,脾經與膀胱經虛證的狀態。

膀胱經長期虛證的人,由於通往腦部的經絡長期阻塞,所以有機會出現各種腦部疾病,也很有可能出現精神疾病。

依照不少會員長期的觀察回報,這種經絡型態的人長期容易便秘、發熱、胸悶,而且有機會出現腦中風,以及各種腦部與精神的疾病。

1脾經+膀胱經虛證,肝經+胃經實證(鐵三角經絡型態變化型)

經絡型態

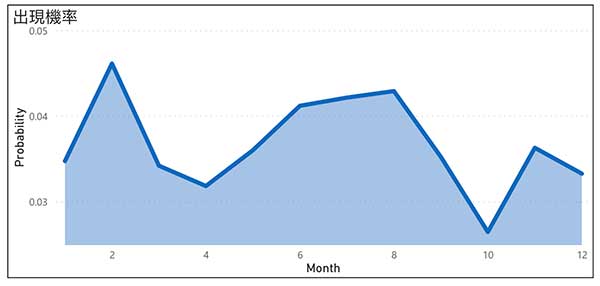

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人有機會出現這種經絡型態,肝經實證,脾經與膀胱經虛證,加上胃經實證,屬於「鐵三角」經絡型態之變化型。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解