Spleen Constrained Syndrome

脾約證的原因,症狀與經絡,運用穴道與中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-08-30

「脾約證」這個名詞聽起來很不像現代人能夠理解的文字,這源自東漢醫聖張仲景的《傷寒論》。

原文是:「趺陽脈浮而澀,浮則胃氣強,澀則小便數,浮澀相搏,大便則鞕,其脾為約,麻子仁丸主之。」這主要是位於太陽病、陽明病。

脾約,字面意思是「脾臟的功能被約束」。這並非指西醫解剖學上的脾臟,而是中醫「脾」的運化功能被「胃」的強熱所束縛,導致其輸布津液的功能失常,從而引發以大便乾硬、排便困難為主要表現的證候。

出現這種證候的最核心原因是「胃強脾弱」。所謂的「胃強」,是指胃中有熱邪熾盛,消化功能過於亢進(容易飢餓)。

「脾弱」指脾的運化輸布津液功能不足。本該輸送到全身的津液,被胃熱所蒸灼和逼迫,反而偏滲於膀胱,導致小便頻數。大腸因此得不到津液的濡潤,變得乾燥,從而形成便秘。

簡單來說,就是身體的「水火調度」出了問題,水(津液)不走該走的腸道,反而從小便大量流失,導致腸道乾涸。

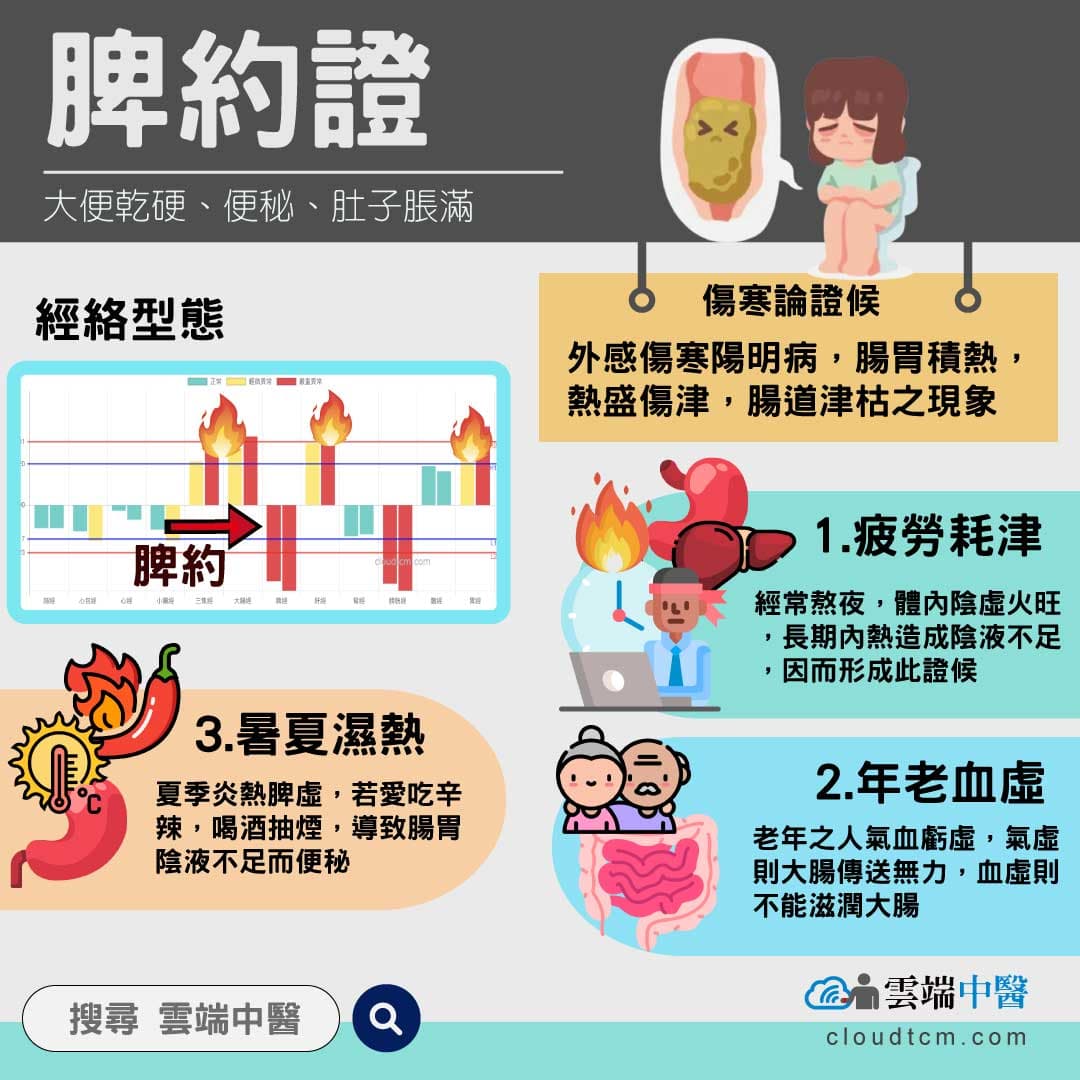

從中醫理論的角度來看,造成「脾約證」的主要原因如下:

- 太陽病轉成陽明病:一開始是感冒這類外感病。如果用錯方法治療(例如過度發汗、亂用催吐或瀉下),會把身體的水分弄掉太多。結果病邪就跑到體內,變成裡熱,集中在胃腑,出現「胃熱」的情況。

- 體質本來津液不足:有些人本來就容易缺水分,加上平常飲食不規律(愛吃辣的、油炸的),就更容易在體內生出胃熱,讓身體的水分被消耗掉。

- 胃熱太旺:胃裡的火氣太大,是最主要的原因。火氣一大,就把吃下去的東西消耗得很快,所以常常覺得容易餓。火氣同時把水分往下逼到膀胱去,所以小便也會特別多。

- 脾的水分運輸出了問題:脾本來要幫胃把水分輸送到大腸去滋潤腸道。但現在胃火太旺,反過來壓制了脾的功能,導致水分送不過去,大腸得不到滋潤。

脾約證的症狀非常典型,可以概括為以下幾點:

- 大便乾硬難排:不是單純乾而已,而是像一顆顆硬栗子那樣(古人叫「燥屎」)。雖然排便困難,但肚子通常不會很脹痛,這點跟「陽明腑實證」那種又脹又痛不一樣。

- 小便次數變多:這是辨別的重點。病人會覺得小便很頻繁,有時顏色還偏黃、尿痛。

- 肚子脹滿、心煩:常覺得肚子脹氣難受,心胸煩躁。

- 長時間不大便:《傷寒論》提到十幾天沒大便,這凸顯了「津虧」甚於「燥結」的特點。

- 口乾、口臭:因為胃裡的火氣往上冒,所以容易口渴、口臭。

- 食慾亢進、容易餓:胃火太旺,消化變快,吃得多卻很快又餓。

- 舌象與脈象:舌頭顏色偏紅,舌苔黃而乾。脈搏常見浮澀或細數:浮脈表示有熱,澀脈表示水分不足。

關於脾約證的理解,歷代醫家對其病機看法不同,多數人認為是外感傷寒,太陽病傳入陽明病時,腸胃積熱,熱盛傷津,腸道津枯熱傷津液所造成。

改善脾約證的方法,就是「潤腸通便,清瀉胃熱」,重點不在於猛攻瀉下(如用大黃、芒硝),而在於滋潤腸道、緩下通便,同時稍稍清泄胃熱,代表方劑就是「麻子仁丸」(又名脾約丸)

現代應用麻子仁丸現代常用於習慣性便秘、老年人便秘、產後便秘、痔瘡術後便秘等屬於腸燥津虧兼有輕微胃熱者。

平時飲食,可以多食富含油脂和纖維的食物,如蜂蜜、香蕉、火龍果、芝麻、核桃等。忌食辛辣、燒烤、油炸等助熱傷陰之品。

飲水保證充足飲水,尤其在清晨空腹喝一杯溫開水,有助於潤腸。作息保持規律作息,避免熬夜傷陰。運動適度運動,促進腸道蠕動。

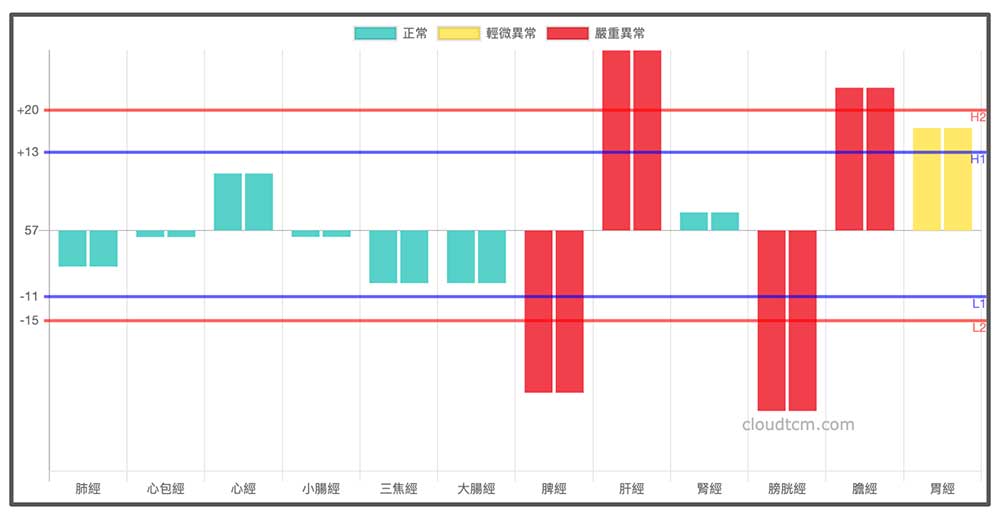

以上的抽象描述,實在很難看懂?而今運用經絡檢測,直接就將脾約的經絡型態以圖形呈現,就可以清楚理解所謂的「脾約證」。

每年在進入4-5月之後,隨著天氣逐漸炎熱,體內的脾經開始虛證,而肝經與胃經開始實證,這時候看起來,不就是真正的「胃強脾弱」嗎?

而這種經絡型態如果是短暫出現就算了,如果長期成為一種經絡體質,那確實會出現長期便秘。

雲端中醫某女性會員,慢性便祕的歷史超過十幾年,經常數天無法大便,而且大便非常乾硬,經常肚子脹氣而且頻尿。

大約從2020年開始進行經絡檢測,出現鐵三角經絡型態的機率很高,幾乎就像上圖一樣,她的案例可以說就是典型的脾約證模型。由於她已經習慣了運用「浣腸劑」,所以已經產生依賴性,更無法順利大便。

幾年下來,她發現每次去買浣腸的時候,這個藥的消耗量特別大,常常缺貨。事實上她的症狀,直到2025年也無法改善,她已經確認是典型的「鐵三角化熱」經絡體質。

脾約證經常是熱病之後的後遺症或雜病,因為體內太熱傷耗津液所形成。老年的人氣血虧虛,氣虛則大腸傳送無力,血虛則不能滋潤大腸,也有可能出現此證。

年青人如果愛辛辣食物,或愛喝酒抽煙,導致腸胃陰不足,也會出現大便乾硬。婦女於生產後或月經失血過多,血虛津虧也容易出現此證。

現代人經常熬夜,體內陰虛內熱也會引起此證。總之,體內太熱,造成陰液不足,就會容易便秘。

陽明腑實證與脾約證均見於《傷寒論》陽明病篇,是一種陽證、實證。陽明熱證體內實熱,腹中燥屎內結,呈現腹滿痛、潮熱、汗出、大便硬、煩躁或澹語等症狀,即「燥、實、瘡、滿、堅」五證俱備。

而脾約證只有「實、燥、微滿」,出現大便乾硬、小便數為主要症狀,沒有潮熱、汗多的內熱亢盛證,也沒有澹語、煩躁的神志昏潰現象。

所以《傷寒論》治陽明病用「承氣類方」以蕩滌取效,治脾約證用麻子仁丸,以潤下為主。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成脾約證的主要原因

了解6種常見致病因素

長期熬夜或睡眠障礙

中醫理論認為「人臥則血歸肝」,晚上睡覺時,五臟六腑的血液都歸於肝臟來解毒,如果不睡覺的話就會產生各種疾病。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

脾約證的經絡型態,已於上文解釋,常見於鐵三角經絡型態及其變化型,一般人在夏天也容易出現此經絡型態,列出幾種常見的如下:

1脾經+膀胱經虛證,肝經+胃經實證(鐵三角經絡型態變化型)

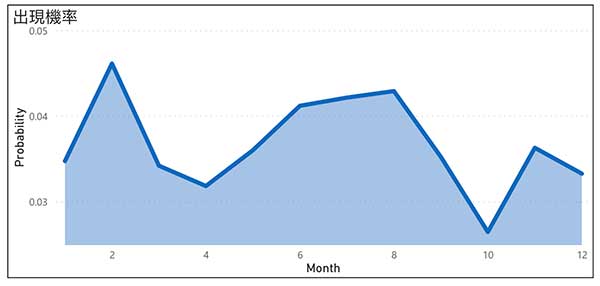

經絡型態

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人有機會出現這種經絡型態,肝經實證,脾經與膀胱經虛證,加上胃經實證,屬於「鐵三角」經絡型態之變化型。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解