Dampness and heat in the large intestine

大腸濕熱的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-06-21

「大腸濕熱證」指的是體內積聚了濕氣和熱氣,這些濕熱困在腸道裡,使得大腸的正常運作受到阻礙,不能順利排便。

這種情況通常會出現以下的症狀:肚子痛,突然腹瀉像水一樣洩下來,拉完還覺得沒拉乾淨,大便顏色黃褐而且臭味重,肛門有灼熱感,身體發熱、口渴,尿液顏色深且量少等。

會出現「大腸濕熱證」這種情況,通常是因為以下幾個原因造成的:

- 外來濕熱侵襲:在炎熱夏夏季濕氣重,這時候人體容易被外界的濕熱之氣侵襲,特別是大腸容易受到影響,讓濕熱積在裡面。

- 飲食不當:如果長時間吃太多油膩、重口味或辛辣、燒烤類的食物,或是常喝酒過量,會傷害脾胃的功能,讓身體消化吸收和排濕的能力變差,濕熱就會在體內產生,進一步流到大腸裡。現代醫學的理解,大腸濕熱證與腸道感染有關聯。

- 情緒壓力或情緒不穩:長期心情不好、情緒鬱悶,會讓肝氣鬱結,進而影響脾胃的運作,導致身體的水分代謝出問題,濕氣積在體內,再進一步變成熱,最後也是流到大腸,引發濕熱。

- 脾胃虛弱:如果一個人的脾胃本來就比較虛弱、消化吸收功能不好,濕氣會在體內滯留,久了之後也會變成熱氣,最後積在大腸裡,造成濕熱問題。

《素問.靈蘭秘典論》提到:「大腸者,傳導之官,變化出焉。」濕熱蘊結大腸時,濕熱下注大腸,大腸傳導變化失職,阻遏氣機造成氣機不利,最常見的就是「腹瀉」及「腹痛」,腹痛以下腹部最明顯。

最常見的症狀如下:

- 腹痛:因為濕氣和熱氣積在大腸裡,讓氣的流動受到阻礙,「不通則痛」,所以會出現腹痛。這種痛通常來得又急又強,連按壓肚子都會覺得不舒服。

- 腹瀉:濕熱往下侵入大腸,使大腸的正常排便功能失常,所以會出現腹瀉的情況,常常是突然大量腹瀉,好像水倒出來一樣,拉得很急、很頻繁,排完還覺得不乾淨。大便顏色是黃褐色、腹瀉伴隨粘液、味道很臭,而且排便時肛門會有灼熱感,有時候大便中有膿血

- 裡急後重:這是指總有想排便的感覺,但排出來又不順暢,還有肛門墜脹的感覺。這是因為濕熱堵在大腸裡,氣的流動受阻,讓人一直有便意卻排不乾淨。

- 發燒和口渴:體內濕熱積聚,正氣和邪氣在體內對抗,所以會出現身體發熱,喜歡喝冰水。而濕熱會消耗體內的水分(津液),所以人會感到口乾舌燥,特別想喝冷的飲料。

- 小便短黃:濕熱往下影響到膀胱,讓膀胱的排尿功能出現問題,所以會出現尿液顏色變黃、量變少的情況。

- 其他:午後熱盛、胸院滿悶、肢體沈重、食慾不佳、噁心嘔吐

- 舌象脈象:舌質紅,苔黃膩,脈滑數或濡數,這是體內濕熱內蘊現象。

過去千年來,面對大腸濕熱最有效的方法就是運用《傷寒論》的「葛根黃芩黃連湯」,嚴重一點的加上「白頭翁湯」,改善效果快速。

某會員在2025年6月期間就分享,他說幾乎每年夏季,他都有機會服用1-2次「葛根黃芩黃連湯」,幾乎每一次都是不小心吃到太燥熱的食物,造成肛門非常的疼痛且腹瀉,服用這個中藥之後,改善效果非常的快速。

從現代醫學角度來看,大腸濕熱證多見於急性腸炎、細菌性痢疾、潰瘍性結腸炎等疾病。這些疾病多與腸道感染、炎症、免疫等因素有關,與中醫大腸濕熱證的病因病機有一定的相似性。

在治療上,現代醫學多采用抗生素、抗炎藥、免疫抑制劑等藥物進行治療,與中醫的清熱利濕、調氣行血之法有異曲同工之妙。

大腸濕熱時日過久,很容易服用過多寒涼中藥,濕邪未除,正氣卻已衰,濕從寒化,可逐漸轉為「大腸虛寒證」,這必須要特別注意。

在炎熱季節裡,飲食要注意清淡易消化,忌吃辛辣、油膩、生冷、煎炸等刺激性食物,以免加重濕熱症狀。

可多食用具有清熱利濕作用的食物,如綠豆、冬瓜、薏苡仁、赤小豆...等。

生活起居注意環境乾燥通風,避免居住在潮濕悶熱的環境中。夏季及長夏季節,注意防暑降溫,避免外感濕熱之邪。

在情緒上,要保持心情舒暢,避免情志過激,以免肝氣郁結,橫逆犯脾,導致脾失健運,濕熱內生。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成大腸濕熱的主要原因

了解4種常見致病因素

飲食作息失調

代人由於生活壓力大,飲食不規律,經常暴飲暴食。現代人口味重,愛食用過於辛辣、油膩或過於營養、太鹹或太甜的飲食,直接傷害脾胃。

宿食與濕熱互結,很容易形成大腸濕熱證。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

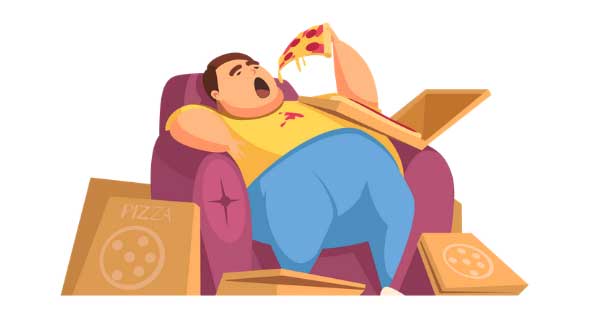

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

大腸濕熱的經絡型態,常見於大腸經與三焦經的實證,常見於夏季的鐵三角經絡型態之變化型。

從大腸經的圓運動數據可以清楚看出,每年進入夏季之後大腸經的能量大幅提升,若配合濕熱天氣就很有機會出現大腸濕熱證。

1脾經,膀胱經同時虛證(鐵三角經絡型態)

經絡型態

出現機率

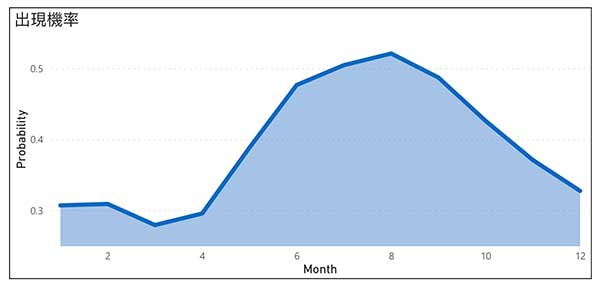

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人會出現這種經絡型態。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。雲端中醫稱之為「鐵三角經絡型態」。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解