Dampness and heat in the liver and gallbladder

肝膽濕熱的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-05-03

肝膽濕熱證,是指濕熱蘊結於肝膽,造成肝經、膽經異常,濕熱沿著肝經、膽經流動,而出現的一系列症狀。

它結合了肝膽系統的病理變化(肝氣鬱結、膽汁疏泄失常)以及濕熱邪氣的特性(黏膩、停滯)。

簡單來說,就是肝膽的氣機運行不暢,加上濕和熱兩種邪氣在體內積聚,相互作用而產生的一系列症狀。

本證經常是由濕熱外邪,或因為愛喝酒、飲食過於油膩而釀生濕熱,或因為脾胃運化失常,體內濕氣太重,鬱在肝膽而化熱,主要可歸納為以下幾點:

- 飲食失調: 過食肥甘厚味(油膩、甜膩的食物)、辛辣刺激之品,或是長期飲酒,容易損傷脾胃,導致脾的運化功能失常,水濕內生,濕鬱化熱,最終影響肝膽。

- 情志不暢: 長期精神壓力大、情緒抑鬱、易怒等,會導致肝氣鬱結,肝氣鬱結又會影響脾胃的運化,導致濕氣內生,鬱久化熱。

- 外感濕熱: 居住環境潮濕,或感受濕熱之邪,濕熱之邪侵襲人體,直接影響肝膽。

- 先天禀賦不足: 某些人體質偏於濕熱,更容易罹患肝膽濕熱證。

- 其他疾病影響: 某些慢性疾病,如肝炎、膽囊炎等,也可能導致肝膽濕熱證。

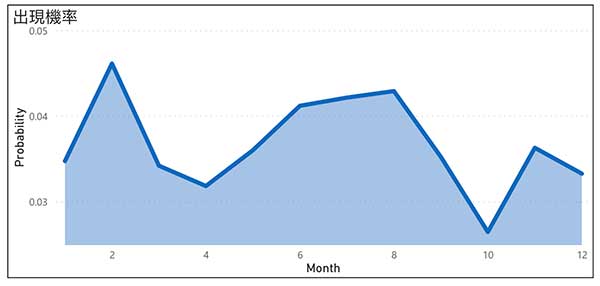

每年進入5月之後,隨著天氣逐漸炎熱,又經常下雨,濕熱的天氣,伴隨肝經、膽經能量的提升,很容易出現肝膽濕熱證。

肝膽濕熱證的症狀比較多樣,主要表現在以下幾個方面:

肝膽症狀:

- 脅肋脹痛或不適,尤其是在心情不好或勞累後加重。

- 口苦,尤其是在早上起床時更明顯

- 眼睛發黃(黃疸),皮膚與尿液也可能發黃,但程度可能較輕。

- 暈眩、脘腹脹悶,食欲不振,噁心嘔吐。

- 耳鳴、耳癢:由於膽經與三焦經同屬於「少陽經」,所以火熱沿著經絡上逆,會出現耳朵異常症狀。

濕熱症狀:

- 身重困倦,四肢乏力,感覺身體沉重,提不起精神。

- 腋下流汗(狐臭)

- 小便短赤(顏色深黃),大便黏膩不爽,排便不暢,總覺得排不乾淨。

- 皮膚瘙癢,容易長濕疹、痤瘡等,而且皮疹多紅腫熱痛。

- 由於肝經行走至陰部,熱毒內蘊濕熱循經下注,男女都有可能出現陰部疾病。

- 女性可能出現外陰搔癢或帶下黃臭,局部常紅腫痛癢,或黃水淋漓。男性可能出現陰囊潮濕、瘙癢、睪丸腫脹疼痛,女性出現。

其他症狀:煩躁易怒,失眠多夢、口乾但不想喝水、舌苔黃膩,脈弦滑或弦數。

因為濕熱蘊結肝膽,疏洩失職,濕熱下注膀胱,濕熱互結,使膀胱氣化障礙,形成痙閉,也會出現尿急、尿痛、小便黃赤等泌尿系統症狀,與現代醫學的膀胱炎類似。

當人體出現肝膽濕熱證時,改善的方法其實並不複雜,核心在於「清熱利濕」、「疏肝利膽」。

清除體內積聚的熱邪,排出多餘的水濕,避免濕氣困滯內蘊。疏通肝氣,舒解因壓力、情緒或飲食不當造成的肝氣鬱結,促進膽汁的正常分泌與排泄,有助於消化與肝膽功能的平衡。

常用的中藥包括:龍膽草、黃芩、茵陳、梔子、柴胡、郁金、車前子、澤瀉等,常見組成方劑是「龍膽瀉肝湯」、「茵陳蒿湯」等。

近代中醫也運用瀉下法「大柴胡湯」加減,用來治療急性胰腺炎(註1)。

透過疏通肝經、膽經相關穴道也可以改善,常見如肝俞、膽俞、期門、陽陵泉、陰陵泉等,達到疏肝理氣、清熱利濕的效果。

清淡飲食,避免油膩、辛辣、刺激性食物,多吃蔬菜水果,補充維生素和纖維素。選擇具有清熱利濕作用的食物,如綠豆、薏苡仁、赤小豆、冬瓜、苦瓜、芹菜等。

生活起居,保持規律的作息,避免熬夜。最關鍵的方法是情志調節,保持心情舒暢,避免情緒波動過大,避免情緒抑鬱、易怒。

此證常見於古代疾病如:「脅痛」、「黃疸」、「陰囊濕疹」、「睪丸腫痛」、「婦女陰癢」、「帶下」、「淋濁」、「癮閉」等疾病。

肝膽濕熱證常與「肝經濕熱證」、「肝火上炎證」、「脾胃濕熱證」、「膽熱證」一起討論。

濕熱蘊於肝膽,疏洩失職。所謂脾惡濕,濕熱蘊結肝膽,同時也會侵犯脾胃,故本證可兼具有「肝脾不調」、「肝胃不和」、「脾胃濕熱證」證。

註1:彭藝藝,朱耿民.大柴胡湯加減治療肝膽濕熱型急性膽源性胰腺炎48例[J].福建中醫藥,2025

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成肝膽濕熱的主要原因

了解6種常見致病因素

環境濕熱

中醫提出外在的熱邪會導致體內出現熱象,長期處在濕熱的環境下,會出現相關的證候與疾病。

在夏季炎熱多雨的季節,或是長期居住於潮濕的地方,濕邪易入侵,濕邪由表入里,濕邪化熱,熏蒸於肝膽而成肝膽濕熱。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

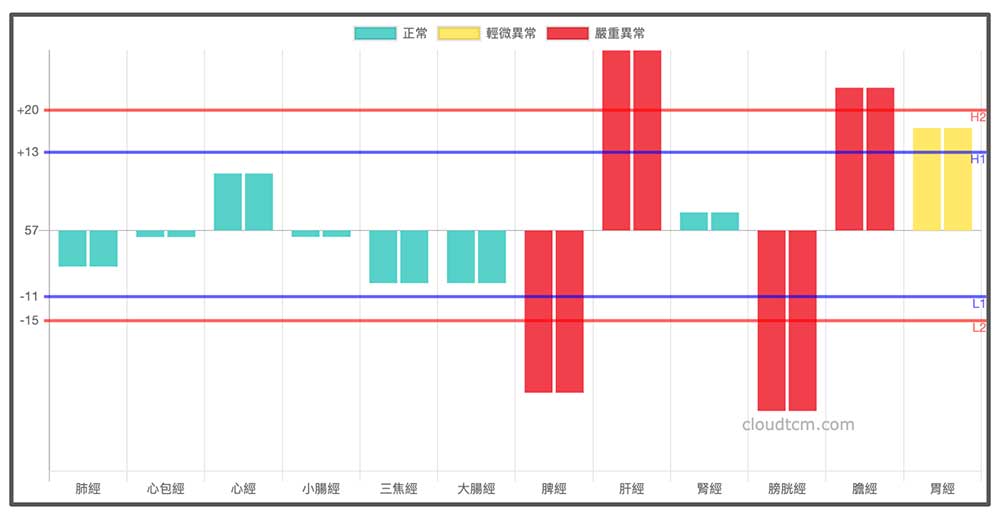

肝膽濕熱證的經絡型態,很容易出現在炎熱夏季,可觀察肝經、膽經與胃經實證,脾經與膀胱經虛證來理解,尤其是體內濕氣重的人,很容易出現脾經虛證。

若觀察三焦經與大腸經同步一起出現實證的現象,則在炎熱的夏天出現的機率最高,就是肝膽濕熱的最常見經絡型態。

1脾經+膀胱經虛證,肝經+胃經實證(鐵三角經絡型態變化型)

經絡型態

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人有機會出現這種經絡型態,肝經實證,脾經與膀胱經虛證,加上胃經實證,屬於「鐵三角」經絡型態之變化型。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解