Dampness and heat in the spleen and stomach

脾胃濕熱的原因,症狀與經絡型態,運用穴道與中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-04-19

脾胃濕熱證是中醫常見的證候類型,指濕熱的邪氣蘊結脾胃,導致脾胃運化功能失常,氣機升降失調的病理狀態。

最常出現的症狀,是脘腹脹悶、納呆嘔惡、便溏不爽、舌紅苔黃膩...等,常見於消化系統疾病(如胃炎、腸炎)、皮膚病(如濕疹)及部分感染性疾病。

春夏季節主要特質是「濕氣」,所以這種證候在春夏及梅雨季節季節尤為常見,被稱為「暑濕夾滯證」或「暑濕困阻中焦證」。

古籍《金匱要略心典》中解釋,這種脾胃濕熱狀態不僅源自於身體內部的原因,也受到外界環境濕熱的加劇。

當內外濕熱相互作用時,就會形成阻塞,進一步影響脾胃的健康,甚至牽連到身體其他部位。

在傷寒學派中也有提出「陽明濕熱」狀態,居濕度較高地區的人,更易受到這種外部濕邪的影響,引發脾胃濕熱證。

造成脾胃濕熱的原因,通常有以下幾種:

- 外感濕熱:長期處於潮濕環境(如梅雨季節、濕地居住),濕邪侵襲人體,鬱久化熱。暑濕季節(長夏),濕熱交蒸,直犯中焦脾胃。

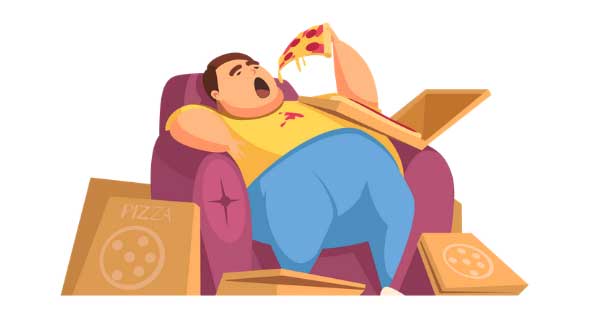

- 飲食不節:過食肥甘厚味(如油炸、甜膩食物)、嗜酒,釀生濕熱。此外,生冷飲食損傷脾陽,水濕內停時也會鬱而化熱。

- 情志失調:憂思傷脾,脾失健運,濕濁內生,久而化熱。肝鬱氣滯,橫逆犯脾,影響脾胃升降,造成脾胃濕熱壅滯。

- 長期脾虛之人:平時脾胃虛弱的人,因為水濕不運,濕濁內停,鬱久化熱,形成「虛中夾實」之證。

脾胃濕熱證的主要症狀如下:

1.主要症狀:

- 肚子悶脹不舒服:濕熱堵住氣的運行,導致胃腹部感覺脹悶,摸起來有點軟軟的。

- 食慾差、想吐:濕熱困住脾胃,讓胃的消化功能變差,會沒什麼胃口,甚至會覺得反胃、噁心。

- 大便黏稠不好排:濕熱讓大便變得又黏又難排乾淨,有時還會有肛門灼熱的感覺。

- 全身沉重、四肢無力:濕氣有黏重的特性,讓人覺得全身痠沉、提不起勁,頭也會覺得重重的、像被包住一樣。

- 小便短而黃:濕熱往下走到膀胱,會出現尿少、尿色黃深的情況。

- 身體出現水腫:濕熱積在脾胃裡,脾的功能就會變差,難以運作水分,水分堆積在體內變成濕氣,甚至跑到皮膚下面,造成身體浮腫。

- 手腳出汗:手腳是身體最遠端的地方,本來氣血循環就比較弱,當濕邪侵擾脾胃,導致濕氣阻塞並轉化為熱,進而使得濕熱在體內循環,胃中的津液因而流向四肢,造成手腳出汗的現象。

2. 次要症狀:

- 嘴巴苦、嘴巴黏黏的:體內濕熱往上冒,嘴裡會有黏膩感、口氣重,有時會覺得苦苦的。

- 感覺身體發熱,但不明顯:會覺得身體有點熱、熱氣纏身,特別是下午比較明顯,常常出汗但熱也退不了。

- 皮膚出現濕疹:體內濕熱往外冒,會長出紅疹、流一些水,還會癢得讓人想抓。

- 舌象:舌質紅,苔黃膩或厚膩。

- 脈象:濡數或滑數(濕重則濡,熱重則數)。

這也是夏季期間很容易出現「汗皰疹」的主要原因,可以參考這篇探討汗皰疹的文章(點選閱讀)。

台灣地區每年進入春夏之交時,特別容易出現「脾胃濕熱」的症狀。尤其進入4月以後,天氣逐漸轉熱,降雨也變多,明顯能感受到濕氣增加,像是地板上經常出現一層水氣。

這段時間,許多人會發現身體出現脾胃脹氣、噁心、食慾不振、頭重如裹、四肢無力,甚至腹部脹大等不適。

這時候通常服用「平胃散」+「四逆散」或「小柴胡湯」,往往都能迅速改善,這正是一種典型的「脾胃濕熱」表現。

脾胃濕熱證如果治療不得當,很容易則易演變發展為其他證候,例如:脾胃濕熱侵及大腸,則導致「大腸濕熱證」,最常見的就是腹痛、腹瀉、里急後重、肛門灼熱…等症狀。

脾胃濕熱證,常見於古代疾病如:「泄瀉」、「痢疾」、「濕阻」、「黃疸」、「水腫」、「臌脹」…等疾病,常常與「寒濕困脾證」、「肝膽濕熱證」、「胃火(熱)證」…等證候一起討論。

「肝膽濕熱證」與「脾胃濕熱證」二證均屬濕熱證,但脾胃濕熱證的病變部位在「脾胃」,屬中焦濕熱,肝膽濕熱證的病變部位在「肝膽」,兩者病位不同。

「胃熱證」與「脾胃濕熱證」的差異在於「濕氣」,胃熱證是單純的火熱所造成的症狀。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成脾胃濕熱的主要原因

了解5種常見致病因素

飲食作息失調

代人由於生活壓力大,飲食不規律,經常暴飲暴食。現代人口味重,愛食用過於辛辣、油膩或過於營養、太鹹或太甜的飲食,直接傷害脾胃。

飲食不調、高梁厚味釀成濕熱,內蘊脾胃而引起「脾胃濕熱證」

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

脾胃濕熱的經絡狀態,可見於春夏期間常見的經絡型態,這是很容易出現「脾胃濕熱證」的。

下圖就是典型的夏季鐵三角經絡型態,從圖上可以清楚看出脾經虛證,三焦經、大腸經、肝經與胃經實證。由於出現的機率太高,任何人都可以在夏季輕易印證。

許多原本屬於「寒性陽虛經絡體質」或「綜合經絡體質」的人,在炎熱夏季不會出現這種經絡型態,而是會出現像下圖這樣的型態。

雖然膽經與胃經依然是虛證,但是能量已經比起冬天強很多了,雖然是虛證,體內卻依然有火氣濕熱的症狀,這是因為手部三陽經已經是實證所造成。

以下有兩個真實紀錄

1.2022年的案例

2022年7月時,某會員的一位同事,因為無症狀確診新冠病毒,醫生開了抗病毒藥物輝瑞Paxlovid給他服用,之後出現:「嘴巴苦、肚子脹氣、沒有食慾、口渴、全身沉重、大便很臭、尿液變深...」

後來他推斷這是典型春夏季節的「脾胃濕熱」的症狀,也幫他進行經絡檢測印證,出現典型的鐵三角經絡型態化熱(下圖)。

2.2025年的案例

2025年之後,雲端中醫傾向於不只有探討一個案例,通常一次就探討數百個案例,找出最高機率的經絡型態。

從系統中找出疲勞嚴重疲勞,而且出現消化障礙的經絡數據中,清楚發現有高達45%以上都是鐵三角經絡型態化熱,而這種經絡型態就是容易出現在春夏之後,印證這應該就是脾胃濕熱所造成的結果。

這種鐵三角經絡型態化熱,就是典型的脾經虛證,而且少陽經、陽明經實證(化熱),這應該就是脾胃濕熱的經絡模型。

其他相關經絡型態列舉如下:

1脾經膀胱經虛證/肝經胃經實證/心經心包經虛證/三焦大腸經實證(鐵三角經絡型態變化型)

經絡型態

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,有機會出現這種經絡型態。肝經、少陽經(三焦經、膽經)與陽明經(胃經、大腸經)實證,體內火熱且肝脾不調,胸部氣血循環不佳現象產生。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態,是「鐵三角經絡型態」的變化型發展極致的狀態。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解