Spleen and Stomach Yang Deficiency

脾胃陽虛的原因,症狀與經絡,運用穴道與中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2023-11-04

脾胃陽虛證,這是指脾胃陽氣不足,腹部陰寒內盛(中焦陽虛),沒有溫暖的氣場來運行,導致水谷不化、水濕內停,陽氣不能溫暖臟腑四肢的病證。

脾胃陽虛證的病因主要有以下幾點:

- 先天稟賦不足:有些人出生之後就先天脾胃陽氣不足,很容易感受到外邪侵襲。

- 後天失調:過食生冷、寒涼食物,或長期服用寒涼藥物,均可導致脾胃陽氣受損。最容易出現在那些愛喝冰水的人身上。

- 外邪侵襲:外感寒邪入侵中焦,損傷脾陽。最常見的就是感冒之後會造成脾胃陽虛。

- 久病的人容易造成脾胃陽虛,或是腎陽不足。

脾胃陽虛證的常見症狀,主要如下:

- 消化系統症狀:肚子冷痛、泛吐清水或痰涎、食慾不佳、食少納呆、腹脹腹痛、腸鳴、大便稀溏或完谷不化。

- 全身症狀:倦怠少氣懶言、面色萎黃或蒼白、頭暈、四肢發冷不溫、怕冷四肢冰涼、唇色淡。

- 舌象:舌質淡胖或有齒痕,舌苔白滑。

- 脈象:脈虛弱或沈細、脈沉遲無力。

常見的虛寒性胃痛、腹痛都是起因於此證,所謂「虛則喜按,寒則喜溫」,這種腹痛痛勢綿綿,喝了熱水,或是溫暖腹部,按摩腹部之後會改善。

飢餓或勞累後痛更嚴重,吃了一些食物或休息之後會緩解。由於脾胃陽氣虛弱,升降失常而導致胃氣上逆,容易造成呃逆、嘔吐,吐出之物多未經消化。

由於脾胃陽虛,陰寒內盛,火氣不足、寒濕不化,留滯腸中,所以容易出現慢性腹瀉、腸鳴腹痛、大便次數增加,大便中有不消化的食物。

此證也容易出現水液積聚的「飲證」,這是因為脾陽虛,體內水液停積,不得輸化所造成。由於飲為陰邪,遇寒則聚,得溫則行,因此必須以溫陽之法改善。

改善脾胃陽虛證的方法,主要就是溫陽健脾、益氣和胃,重在扶陽扶正,只要去除體內的寒濕,脾陽就可以伸展,所有症狀就會消失。

脾胃陽虛證常見於古代中醫疾病如「虛勞」、「胃院痛」、「腹痛」、「嘔吐」、「呃逆」、「反胃」、「泄瀉」、「痢疾」、「便血」、「水腫」、「飲證」等疾病中。本證通常與「脾氣虛證」、「脾腎陽虛證」一起討論。

脾氣虛證是脾失健運最常見的一種表現,脾陽虛可視為「脾氣虛」的進一步發展,因為陽虛則寒,脾胃陽虛證相關症狀較脾氣虛證嚴重之外,還兼有陽虛生內寒的表現,所以脾胃陽虛證的寒象比較突出。

所謂「腎為先天之本,脾為後天之本」,脾之運化功能賴命門之火的溫助,而腎藏之精,須脾轉輸精氣以充養,這是先後天相互依存的內在關係。

脾陽虛衰日久,可累及於腎,而腎陽不足,命門火衰,火不生土,脾失溫煦,必導致脾陽虛衰。所以,脾腎陽虛證多由腎陽虛衰,脾失溫養所造成。若命門火衰,下焦寒水上凌,造成「水反侮土」。

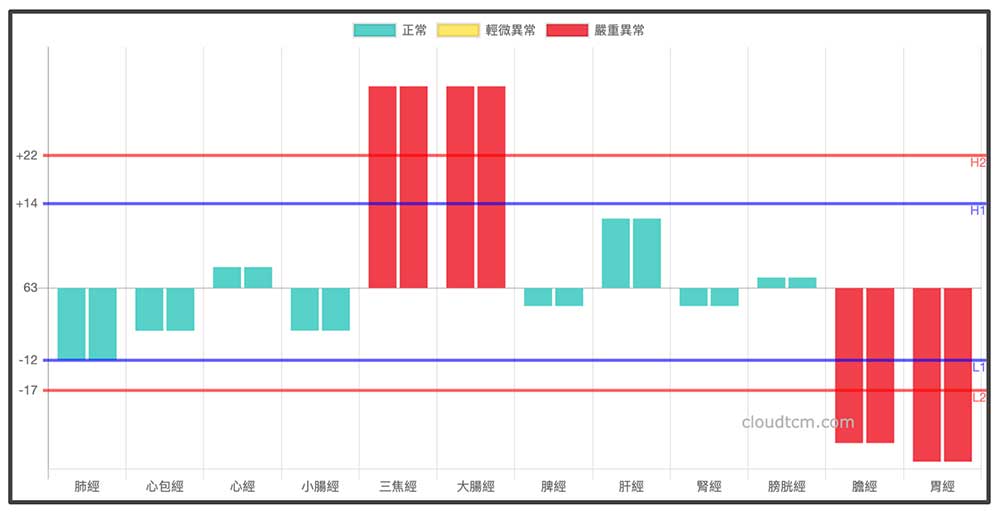

以上的抽象概念,可以運用經絡數據來理解,脾胃陽虛很容易反應在經絡之上,可以參考以下的經絡型態分析。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成脾胃陽虛的主要原因

了解7種常見致病因素

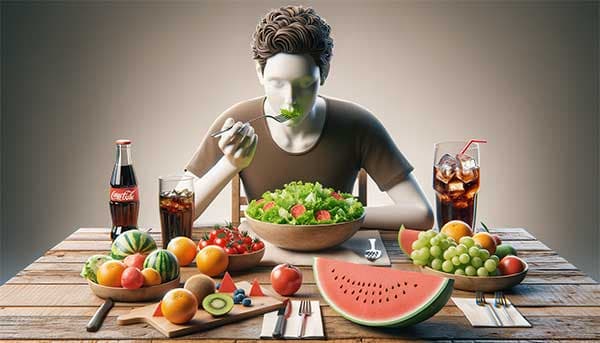

過食生冷食物

中醫認為「脾胃忌生冷」,然而現代人有太多機會可以食用生冷的食物與飲品。像冰淇淋、涼性蔬果…等等這些寒涼的食物,吃得太多會造成脾胃功能停滯,傷及人體的脾陽,損傷人體的脾氣

春夏季節時食用過多的生冷食物與飲料,經常是造成脾胃陽虛證的主要原因。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

在進入秋末冬季之後,許多人體內的陽經能量開始下降,主要的陽經是少陽經(三焦經、膽經)與陽明經(大腸經、胃經),這時候很容易出現「脾胃陽虛證」。

2022年10月底,台灣地區開始逐漸寒冷,某女性會員回報,她漸漸地感到慢性腹痛,一天可以腹瀉2-3次,食慾不佳且吃完飯後容易脹氣,漸漸地感到很容易疲勞,做起事情不起勁,開始有憂鬱傾向。

她在這段期間持續觀察自己的經絡現象,發現與夏天最大的差異,就是體能數值降低很多,腳部的膽經、胃經能量下降。

若加上夏季就出現的脾經虛證,確實可以解釋為脾胃陽虛。開啟3D模式之後,整個腹部幾乎都是藍色,這明顯呈現腹部虛寒現象。

結果她在連續服用幾天「附子理中湯」+「五苓散」之後,腹痛明顯改善,腹瀉也幾乎消失了,精神狀態也漸漸好了起來。

2023年11月初,一位男性會員連續幾天肚子痛,腹瀉,經常感到噁心想吐,他分享自己的經絡圖,也是出現類似的經絡型態。

脾胃陽虛證的經絡型態,常見於脾經、胃經與膽經虛證相關經絡型態,脾經在春夏容易虛證,而胃經在秋冬容易虛證,列出幾種經絡型態如下:

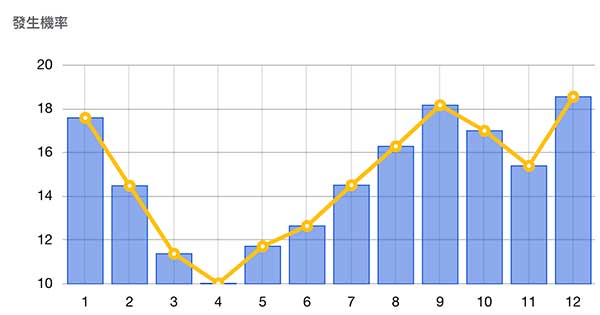

1三焦經+大腸經實證,膽經+胃經虛證(上熱下寒)

經絡型態

出現機率

象徵火氣的三焦大腸經實證,象徵陽虛的膽經胃經虛證,這種現象最常發生在最炎熱的夏天(7-9月)與最寒冷的冬天(12-1月)。若長期出現此經絡現象,會出現上半身容易感到發熱,下半身寒冷的體質現象。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解