Spleen Qi deficiency

脾氣虛的原因,症狀與經絡,運用穴道與中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-05-10

所謂的「脾氣虛」,是指脾的消化吸收能力變差,特別是在把食物中的營養運送到全身、讓身體產生氣血這些方面功能減弱。

中醫認為「脾主運化」,也就是說脾負責把我們吃進去的食物和水分轉化成身體可以利用的營養,再送到全身各處。

如果脾的功能變差,這些營養就無法好好消化和吸收,食物無法轉化成能量,身體所需要的氣血也變少,自然就會變得容易疲倦、體力差,甚至引發各種虛弱的狀況。

造成脾氣虛弱的原因,經常有以下幾點:

- 飲食不節:長期過飢過飽、暴飲暴食。偏好生冷寒涼(如冰品、冷飲)或油膩難消化食物,損傷脾陽。

- 久病體虛:長期疾病消耗正氣,慢性疾病(如胃病、貧血),尤其是消化系統疾病,易耗傷脾氣。

- 思慮過度:中醫認為「思傷脾」,長期思慮勞神可耗傷脾氣。

- 先天體質不足:有些人因為遺傳因素,先天體質虛弱,脾氣功能先天不足。

- 外邪侵襲:濕邪困脾(如長期居處潮濕環境),阻礙脾的運化,尤其是夏季很容易脾虛。

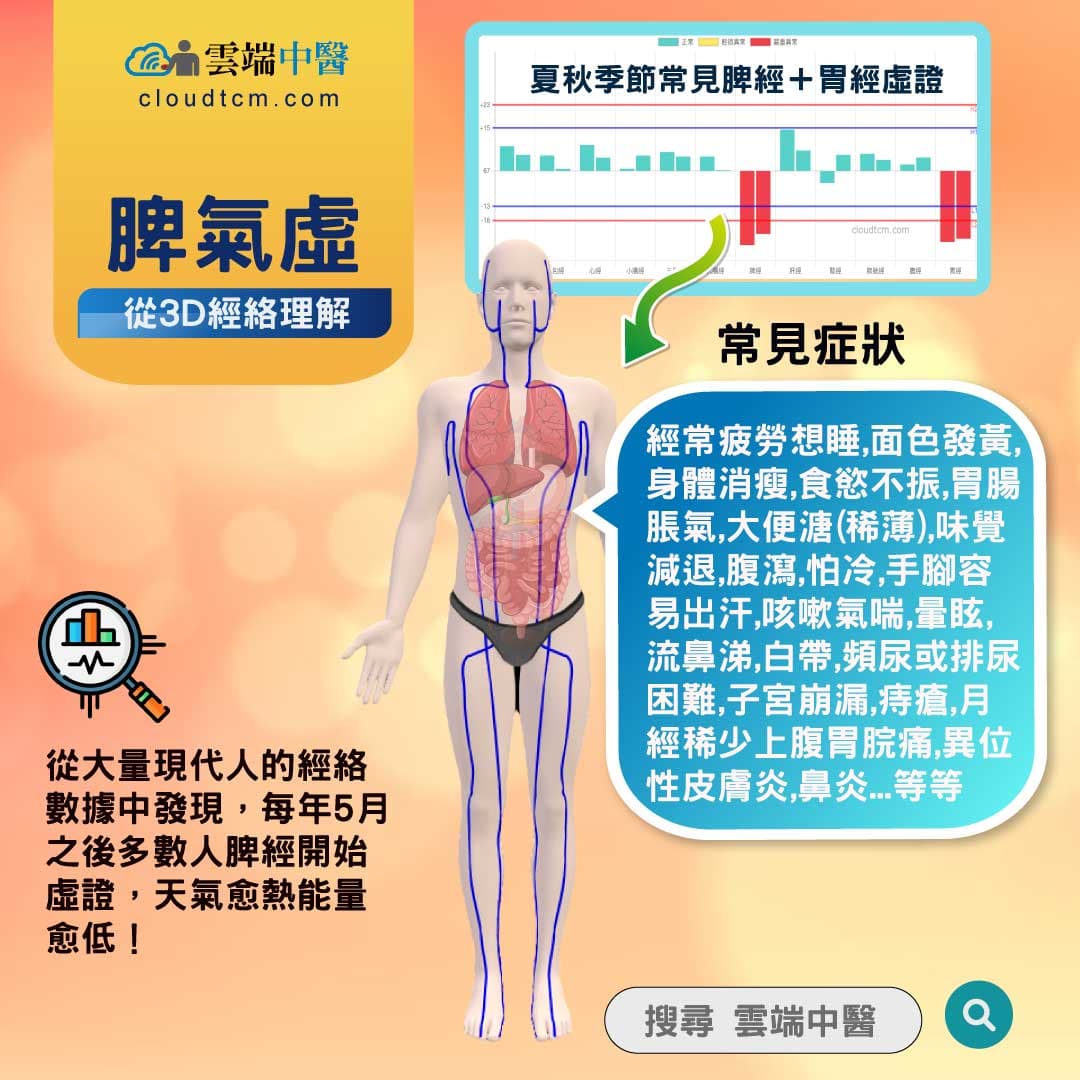

雲端中醫所大量現代人經絡數據中發現,絕大多數人在進入夏季之後很容易出現脾經虛證,印證夏季「濕邪困脾」這個概念是真的。

此外,確實有一些嬰兒在出生之後,就容易出現脾經虛證,屬於先天遺傳因素。

尤其是,在長期觀察大量用腦的工作族群之後發現,他們的脾經確實容易虛證,完全印證古人說的「思傷脾」概念是真的。

脾氣虛的表現以消化功能減退和氣血不足為主,常見症狀如下:

- 消化系統症狀:食慾不振、飯後腹脹、大便稀溏(易黏馬桶)或不成形,或便秘(因腸蠕動無力)。口中淡而無味,或唾液黏稠。

- 全身性症狀:疲倦乏力,稍動即累,肌肉鬆軟(脾主四肢肌肉)、面色萎黃或蒼白,氣短懶言、肢體浮腫(脾虛水濕停聚)。

- 多痰:如果中焦脾氣不足,運健能力不足,水濕不化為津液而內停,濕聚成痰。所以「脾為生痰之源」體內痰多時若要治痰,必須從脾下手。

- 女性月經量多、色淡:基於「脾統血」,脾有統攝血液的作用,若脾氣虛不能統血,可見便血、崩漏…等症狀。

- 其他:兒童發育遲緩、體瘦。

由於脾臟與胃腑同居於「中焦」,《諸病源候論.脾胃諸門》提到:「脾者臟也,胃者腑也,脾胃二氣互為表裡。胃受谷而脾磨之,二氣平調,則谷化而能食」因此中醫辨證往往都是說「脾胃氣虛」,兩者不能截然分開。

由於「脾胃為後天之本」,脾氣虛弱,會引發所有各式各樣的疾病,從中醫的立場來看,脾胃虛弱就是萬病之源。

知名養生家佟彤,在其著作《聽身體的話作者》中提到,脾虛的人更容易罹患糖尿病,中國人糖尿病的高發。代謝率就相當於中醫說的脾氣,代謝率低的人很容易脾氣虛。

中醫師裴勝,在其著作《養好脾胃 年輕20歲》中提到,脾胃是長壽的「根」,其強弱決定了氣血的盛衰、生機的活躍。

若想延緩衰老,延長壽命,就要「補之於脾、益之於胃」,使之有序地化生水谷之精微。

如果把長壽比喻成蓋房子,護好脾胃就是打地基,根基不牢,吃再多營養品、保健品也起不到太大的作用。

例如,基於五行原理,如果「脾土」無法生「肺金」,就會產生長久不癒的肺病或哮喘,肺病又會繼續衍生出其他疾病,以此延伸下去。

脾氣虛證臨床常見於古代疾病:「泄瀉」、「胃院痛」、「腹痛」、「水腫」、「痰飲」、「哮喘」、「痿證」、「虛勞」、「小兒疳積」…等病中。

脾虛是古今人類體質常態,古今中醫高頻率從脾胃論治疾病,補脾健胃是中醫治病最經典的下手處。

脾氣虛證經常與「脾陽虛證」、「脾虛濕困證」、「心脾兩虛證」一起探討。

脾氣虛往往是陽虛的初期階段,脾氣虛久了之後會發展成為「脾陽虛」,除了脾氣虛證的症狀之外,還會出現「陽虛」的怕冷、四肢冰冷寒證表現,陽虛則寒,氣虛者無寒象表現。

脾氣虛經常與「脾虛濕困證」一起發生,是指脾氣虛而被濕邪所困,上面提到通常是吃太多生冷食物,或是坐或睡在溼地較重的地方,導致體內濕氣太重。

「心脾兩虛證」,脾氣虛在先而心血虛在後,故補脾即可以養心,是現代人普遍出現的一種體質現象。現代人常常用腦過多,造成脾氣虛、中焦化源不足,水谷之精微不能化生為血,故血少而心失所養,形成心血不足,出現心悸、健忘、失眠與多夢…等症狀。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成脾氣虛的主要原因

了解12種常見致病因素

先天稟賦不足

稟賦是指每個人在先天遺傳或母胎期間內外環境的影響下,所表現出來的身體與心理狀態。而稟賦不足是指先天不足,體質虛弱,從小就很容易生病。

嬰幼或兒童因為先天不足或是後天養餵不當,很容易出現脾氣虛證,症狀是:消化不良、嘔吐、消瘦、肚子脹,面色青白…等等。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

脾氣虛的經絡型態,常見於「脾經」或「胃經」氣血不足,最常見的就是脾經、胃經虛證相關的經絡型態。

從大量現代人經絡數據中發現(開啟連結),脾經與膀胱經連動性很高,因此「脾經虛證」時通常會連帶出現「膀胱經虛證」,帶動整體全身性的疲勞現象。

若不是生活習慣造成的脾虛,每年從5月開始脾經自然虛證,天氣愈熱時愈明顯,這個狀況要持續到秋季末期才會改善,這或許與夏季「濕氣」有關聯。

1心經虛證,脾經虛證

經絡型態

出現機率

心經與脾經同時虛證,容易出現傳統中醫所提到的「心脾兩虛證」,出現機率最高的兩個高峰時間點分別在每年7-8月,及12月-1月。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解