Spleen deficient and dampness

脾虛濕困的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2024-04-20

脾虛濕困是被中醫診所高頻率運用的中醫證候,不論中醫各種流派中都有類似名詞,主要就是形容一種現象:一個人的脾氣虛弱,進而造成體內濕氣很嚴重,古人稱為「濕邪困脾」。

一個人體內為什麼會有濕氣,主要就是源自於3種原因,第1個就是外在的環境潮濕,這種濕氣進入體內造成身體濕氣重。

尤其在每年進入春季、夏季之後,許多人都會發現下雨的機率愈來愈高了,如果淋到雨濕氣就進入體內。

第2個就是體內脾臟的陽氣不足,導致寒濕停聚在腹部中焦,造成腹部脾胃的嚴重濕氣。

第3個種是吃出來的,春夏季節炎熱大家愛喝冰水,體內也會漸漸產生濕氣,出現濕困之證。

在傳統中醫的觀點中,脾虛濕困的情況通常是先由脾虛引起的,其後才出現濕氣的問題。

中醫的脾臟主要功能,就是調節和運化體內的水濕,以及支持胃運化津液。

如果脾臟的功能虛弱,造成運化能力減弱,這就會導致水濕在體內停滯不前,並逐漸積累濕氣。

隨著體內濕氣的增重,脾臟的虛弱狀態進一步更加嚴重,使得脾臟更加難以將濕氣轉化,最終形成一種慢性的濕氣體質現象。

脾虛濕困證候,主要包含兩個重點:「脾虛」(脾氣虛、脾陽虛)以及「水濕停聚」。

最主要的症狀有:頭重、食慾不佳飲食減少、面色萎黃、身體沈重、胃脘脹滿、腹痛、大便溏瀉,噁心想吐、口黏膩不渴或口渴想要喝熱水、四肢疲倦、四肢浮腫、四肢冰冷、婦女白帶增多,舌淡或胖,苔白滑或白膩,脈濡緩等。

濕氣會與寒氣、火熱結合,寒濕之氣會影響肺臟、脾臟與腎臟,而關鍵在於脾臟。

所以《黃帝內經》提到說:「諸濕腫滿,皆屬於脾」。古人認為,體質陰寒或陽氣不足的人,很容易出現脾虛而被寒濕所困的證候。

脾虛濕困時容易出現中醫所說的「痰飲證」,這是因為脾氣虛時運作能力不強,體內水濕不化,體內津液停聚濕而成飲。

若影響到肺臟,就會咳嗽且痰量多,色白而稀,伴隨脾虛濕困的所有症狀。

脾虛濕困證很容易出現在體虛肥胖的人,古人認為「肥人多濕」,症狀是:身體胖且肌肉不結實、疲倦、四肢沈重無力、短氣自汗、痰多、下肢浮腫,婦女帶下清稀,舌胖嫩、多有齒痕,脈濡緩。

體內濕氣重的人也可能引發肝膽疾病,出現目黃,身黃等症狀,與寒氣結合是「陰黃」,與火熱結合是「陽黃」。出現症狀是:身體發黃、眼睛小便發黃,顏色像煙燻,其餘症狀與脾虛濕困證一致。

由於這個證候出現的機率太高,很容易引發各式各樣的疾病,所以每一個人平常的養生,就是要保養脾胃,預防體內的濕氣太重所引發出來的一系列疾病。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成脾虛濕困的主要原因

了解7種常見致病因素

體內寒濕

寒濕之氣進入體內之後,會阻礙經絡氣血運行,長期下來對健康是不利的。

濕氣從外入或從內生,侵犯脾臟就會出現濕困之證,出現脾虛濕困證。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

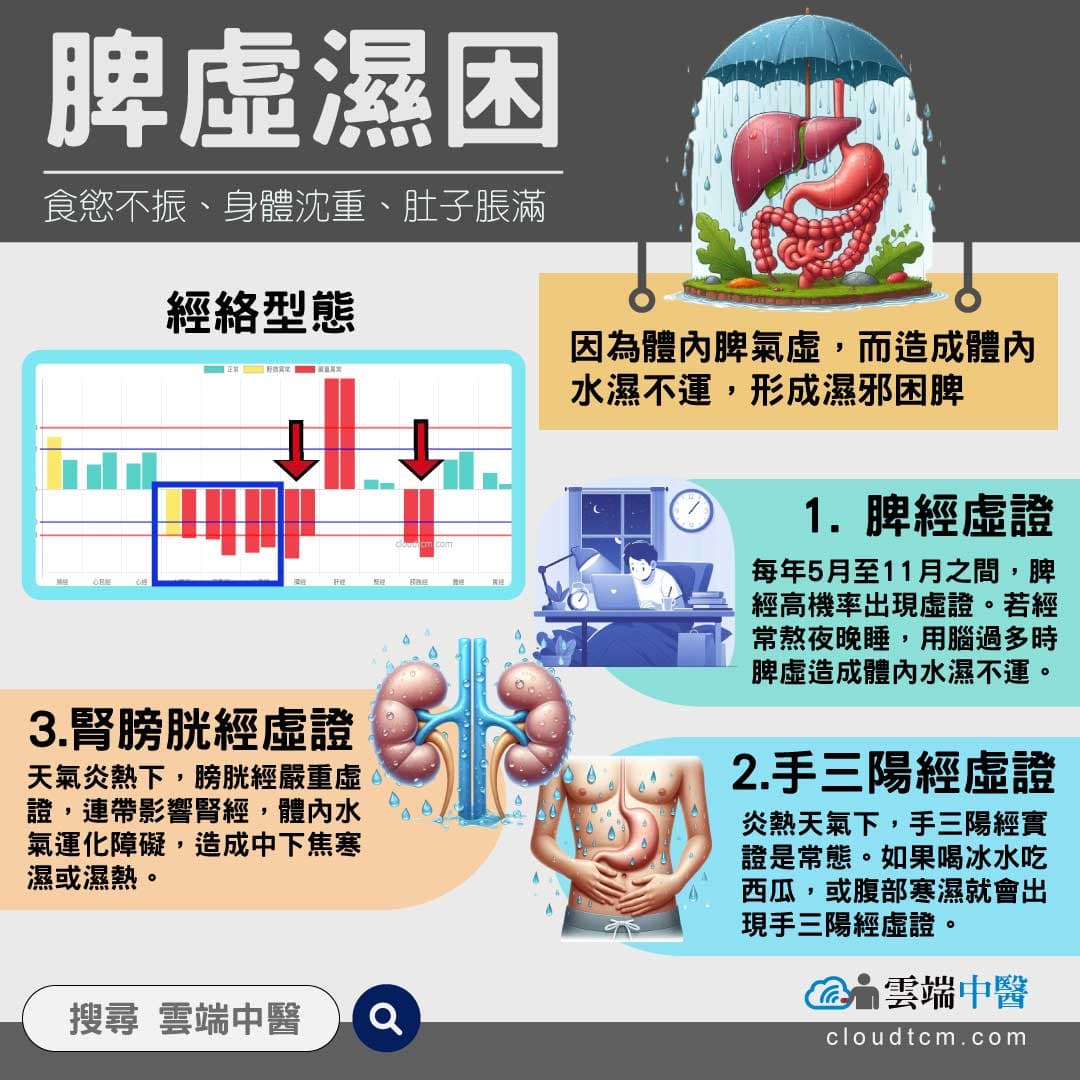

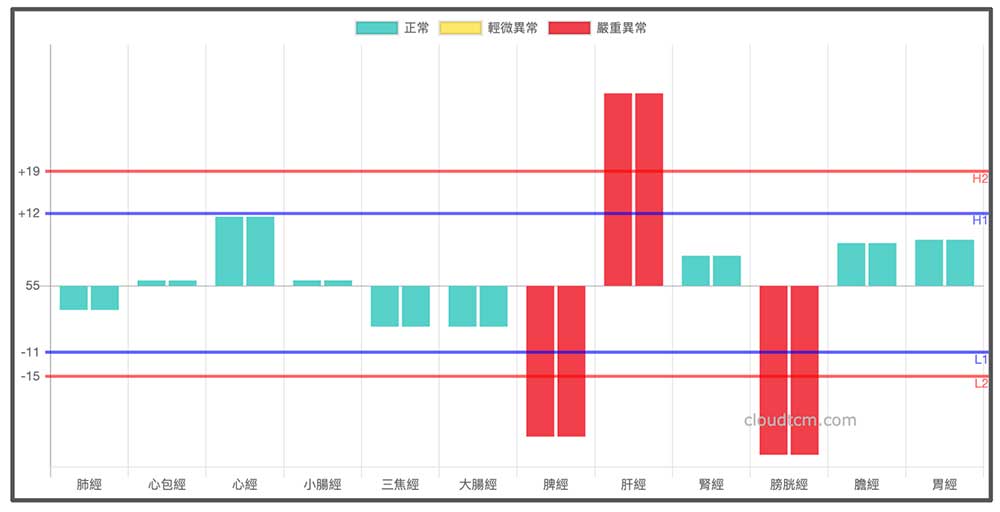

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

脾虛濕困證常見於脾經虛證及相關經絡型態,常見於每年4-5月進入春夏季節之後,脾經就會自然出現虛證。

這種經絡現象一直要到冬天才會逐漸消失。而那些「鐵三角經絡體質」的人,甚至一年四季都是呈現脾經虛證,完全不會變化。

由於濕屬陰邪,外在的濕氣也會直接造成脾虛濕困證,不是只有影響脾經,可以觀察手三陽經的能量變化。

在多數的狀況下,進入炎熱夏季之後三焦經與大腸經會出現實證,小腸經一年四季都是實證。

除了脾經之外,最容易觀察的是手三陽經,因為在炎熱夏季這三條經絡出現虛證的機率很低。

而有一定比例的人,在進入夏季之後竟然會出現手三陽經虛證,這通常是腹部(中下焦)寒濕的重要訊息。

大家可以自行作實驗,大量喝冰水或吃西瓜就可以出現虛證,只要出現其中一條經絡虛證就有可能,尤其是「小腸經」虛證是最特殊的訊號。

尤其是進入夏季最常出現的鐵三角經絡型態,肝經實證伴隨胃經實證、膀胱經腎經虛證,體內水氣運化障礙,是最容易出現體內濕熱,引發肝膽疾病的經絡型態,要預防疾病一定要在夏天特別改善這種經絡型態。

以下列舉幾種春夏常見的經絡型態,都有可能相對出現脾虛濕困證。

1脾經,膀胱經同時虛證(鐵三角經絡型態)

經絡型態

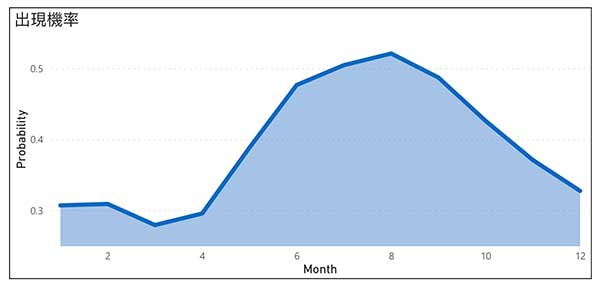

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人會出現這種經絡型態。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。雲端中醫稱之為「鐵三角經絡型態」。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解