主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

平胃散中包含甘草,主要原因如下:

- 調和藥性:平胃散中多用辛燥之品,如厚朴、陳皮等,容易傷陰耗氣。甘草性甘溫,能緩和藥性,防止燥烈傷脾胃,使藥物更平和地發揮療效。

- 增強療效:甘草味甘,能益脾胃,和中緩急。與其他藥物配伍,能增強其健脾和胃,降逆止嘔的效果,使平胃散的療效更加顯著。

甘草在平胃散中,起著調和藥性、增強療效的作用,使其成為不可或缺的組成部分。

平胃散中包含蒼朮,主要原因有二:

一、燥濕健脾:蒼朮味辛、性溫,具有燥濕健脾之效。平胃散用於治療脾胃濕阻、脘腹脹滿、食慾不振等症,蒼朮可以祛除脾胃濕氣,促進脾胃運化,達到健脾開胃之效。

二、化濕止嘔:蒼朮除了燥濕健脾,還有化濕止嘔的作用。平胃散對於濕邪犯胃引起的嘔吐也有效,蒼朮可以化解濕邪,止嘔止瀉,配合其他藥物達到更好的療效。

平胃散中包含陳皮,主要原因如下:

- 理氣健脾: 陳皮味辛、性溫,入脾、肺經,具有理氣健脾、燥濕化痰之功效。平胃散中常因脾胃氣滯、濕濁內停導致的消化不良,陳皮可疏肝理氣,健脾和胃,促進消化吸收。

- 降逆止嘔: 陳皮能降逆止嘔,對於脾胃虛弱、氣逆上衝導致的嘔吐,陳皮能起到很好的緩解作用。平胃散中常因脾胃虛弱、濕熱內蘊導致的胃氣上逆,陳皮可降逆止嘔,緩解不適。

平胃散中包含厚朴,主要基於以下原因:

- 厚朴燥濕化痰: 厚朴味辛性溫,入肺、脾經,具有燥濕化痰、行氣消積之效。平胃散用於治療濕熱內蘊、脾胃不和之證,厚朴可有效祛除濕熱,促進脾胃運化。

- 厚朴降逆止嘔: 厚朴還能降逆止嘔,對於濕熱上蒸、胃氣上逆所致的嘔吐,厚朴能起到很好的緩解作用。平胃散中的厚朴與其他藥物配合,能有效改善胃氣不和、噁心嘔吐等症狀。

平胃散中加入生薑,主要有以下兩點原因:

- 和胃降逆:生薑性溫,具有和胃降逆之效,能溫中散寒,止嘔消食。平胃散中,生薑與其他藥物配合,能有效緩解胃寒、食積、噁心嘔吐等症狀。

- 增強藥效:生薑能促進藥物吸收,並有助於其他藥物發揮其功效。例如,生薑能促進陳皮、厚朴等藥材中芳香揮發油的釋放,增強其理氣消食的作用。

平胃散中加入大棗,主要是為了其 緩和藥性 和 健脾益氣 的作用。

大棗味甘性溫,入脾胃經,具有補中益氣、養血安神、緩和藥性等功效。平胃散屬於清熱燥濕、和胃止瀉的方劑,其中包含一些性寒涼的藥物,如黃連、黃芩等,容易傷脾胃。加入大棗可以 中和寒涼之性,保護脾胃功能,避免藥物對脾胃造成過度刺激。同時,大棗還能 補益脾胃之氣,增強脾胃消化吸收能力,促進藥物更好地發揮功效。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

平胃散是一個相當熱門且重要的中藥方劑,對於改善胃腸疾病效果不錯!

本方主要功效是「燥濕運脾,行氣和胃」,專門治療「濕滯脾胃」之證,以燥濕運脾,行氣和胃為目的。

任何時候只要因為體內濕氣太重造成腹瀉、腹脹氣、肚子痛、沒有食慾、噯氣吞酸、口淡無味、噁心想吐、身體及四肢沉重、暈眩、便秘、咳嗽氣喘、月經不調、舌苔白膩而厚,脈緩時,即可運用。

必須運用平胃散的核心問題在於身體裡的「濕氣」太多了,導致負責消化吸收的「脾胃」功能當機,無法正常運作。

《黃帝內經》提到曰:「其在天為濕,在地為土,在體為陰,在臟為脾。」我們可以把脾胃想像成身體裡的「中央廚房」和「物流中心」。

在中醫理論裡,脾(廚房)負責把食物和水份轉化成營養,再運送到全身。它喜歡乾爽的環境(喜燥),最討厭潮濕(惡濕)。

一個人為什麼會沒食慾?當濕氣像一層厚厚的保鮮膜一樣,把脾胃這個廚房給「困住」了,廚房就無法開工。所以,人也就不想吃東西,或是吃東西也覺得沒味道。

為什麼會覺得肚子脹、身體重?這是因為濕氣這種東西很黏膩(性黏滯),它會阻礙腸胃這條物流線路的暢通。氣流不順了,就會覺得肚子脹滿不舒服。

脾臟這個廚房,同時也負責管理我們的四肢和肌肉。廚房被濕氣癱瘓了,就沒有能量送達四肢,所以整個人會覺得身體像灌了鉛一樣沉重、懶洋洋的,只想躺著。

《血證論》上提到「身體沉重,倦怠嗜卧者,乃脾經有濕。」古人形容這叫「怠惰嗜臥」,就是不想動。

至於出現噁心、嘔吐或拉肚子,這是因為脾胃是一對搭檔,脾負責運化向上送,胃負責消化向下走(和降)。

脾這個「裡應外合」的搭檔失靈了,胃也會受到影響,該往下消化的氣反而往上衝,就會出現噁心、嘔吐、打嗝有酸腐味。如果濕氣往下跑到大腸,就會拉肚子。

體內濕氣重的時候,舌頭上一層厚厚的、白白的舌苔(白膩苔),以及摸脈時感覺脈搏跳得比較緩慢(脈緩),這些都是身體內部濕氣過多的具體表現。

簡單來說,平胃散證,這就像身體處於一個「除濕機故障、房間開始發霉」的狀態。脾胃這台最重要的除濕機運轉不良,導致身體裡到處都是黏答答的濕氣,進而影響了食慾、消化、精神和體力。

平胃散的任務,就是把這個因為「濕氣」而變得一團糟的空間,重新打掃乾淨,恢復正常運作。

主要運用四味藥,像一個各司其職的「清潔與維修小組」,用現代人可以理解的邏輯它們的分工:

1.蒼朮:強力除濕機

蒼朮是這個小組的核心。它的工作就是強力乾燥。它直接把困住脾胃、讓身體沉重懶惰的「濕氣」給去除掉。就像在潮濕的房間裡打開強力除濕機,抽走多餘的水分,讓地板和牆壁恢復乾燥。濕氣一除,脾胃這個「中央廚房」的空間就清爽了,這是解決問題的源頭。

2. 厚朴:疏通管道工

濕氣不僅讓環境潮濕,它的黏膩特性還會堵塞氣流,這就是我們感覺肚子脹滿的原因。

厚朴的工作就是充當「疏通管道的工人」。它把被濕氣堵住的腸胃氣機打通,讓停滯的「氣」重新流動起來。氣順了,脹滿的感覺自然就消退了。

3. 陳皮:恢復動力與排氣扇

陳皮有兩個主要作用。首先,它是「動力恢復器」。濕氣會讓脾胃運作遲緩,陳皮可以幫助脾胃重新動起來,恢復消化食物的能力。

同時,它又像廚房裡的「強力排氣扇」,能把因為消化不良產生的濁氣(比如噯氣、想吐的感覺)給排出去,讓身體的氣機保持順暢,也能協助厚朴一起消除脹氣。

4. 甘草:協調員與緩衝墊

甘草在這個小組裡是「協調員」。它一方面能緩和其他藥材的藥性,讓整個清潔過程不那麼「猛烈」,保護脾胃不受傷害,起到緩衝的作用。另一方面,它本身帶有的一點甜味,也能幫助脾胃功能穩定下來,讓整個清理過程更加和諧。

搭配生薑、大棗的用法,就像是在喝下這帖「清潔劑」時,加入生薑(相當於增加火力,促進循環)和大棗(相當於提供營養,保護胃黏膜),可以幫助這個「清潔小組」更好地發揮作用,同時也照顧到身體的正氣。

所以,平胃散的原理是先用蒼朮除濕,再用厚朴和陳皮理氣(一個主攻疏通,一個主攻恢復動力),最後用甘草協調護胃。

它就像一個高效的團隊,把一個潮濕、堵塞、動力不足的「脾胃工作室」,重新打掃成一個乾爽、通風、運轉正常的空間。

在中醫臨床實務上,本方主要是「燥濕和胃」的基礎方,以肚子腹中脹滿、舌苔厚膩為重點。

現代常用於病毒性肝炎、慢性胃炎、胃及十二指腸潰瘍、膽汁反流性胃炎、慢性腸炎、腸梗阻、蛔蟲性食管梗阻、閉經、經前期緊張綜合徵、子宮頸炎、百日咳、小兒厭食症、要幼兒腹瀉、皮膚科各種濕疹、男性性功能低下、各種婦科疾病、口腔粘膜腺癌等辨證屬濕滯脾胃者。

在現代中醫臨床上廣泛被應用,歸納超過1200筆期刊論文後,發現中藥方劑「平胃散」(及其加減方,如柴平湯、二陳平胃散、芩連平胃散等)主要應用於治療濕滯脾胃所引起的各類病症,分類如下:

1. 消化系統疾病

慢性胃炎、萎縮性胃炎、淺表性胃炎、糜爛性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、功能性消化不良、胃脘痛(胃痛)、胃痞(腹脹)、胃食道逆流(反流性食管炎)、膽汁返流性胃炎、潰瘍性結腸炎、腸躁症(IBS,特別是腹瀉型)、慢性腹瀉、小兒腹瀉、秋季腹瀉、小兒厭食症、小兒腸系膜淋巴結炎、胃下垂、糖尿病胃輕癱、不全性腸梗阻、術後胃腸功能紊亂(如剖宮產、婦科手術後)、化療相關性噁心嘔吐、口臭、流涎(多唾症)、幽門螺旋桿菌(Hp)陽性胃炎、非酒精性脂肪肝、酒精性肝病、肝硬化伴小腸細菌過度生長。

2. 皮膚科疾病

青春痘(尋常痤瘡)、玫瑰痤瘡(酒渣鼻)、脂溢性脫發(掉髮)、雄性激素性脫發、濕疹、脂溢性皮炎、皮膚瘙癢、扁平疣、粉刺性乳癰、帶狀疱疹、肛周濕疹。

3. 代謝與內分泌疾病

單純性肥胖、2型糖尿病、糖尿病前期、高脂血症(血脂異常)、代謝綜合徵、高尿酸血症、慢性痛風性關節炎、多囊卵巢綜合徵(PCOS)、性早熟(痰濕壅滯證)、胰島素抵抗。

4. 呼吸系統疾病

慢性咳嗽、痰濕蘊肺型咳嗽、小兒支氣管哮喘、慢性咽炎、咽喉反流性疾病、變應性鼻炎(過敏性鼻炎)、阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合症(OSAHS)。

5. 神經與精神系統疾病

失眠(不寐)、抑鬱障礙、頑固性呃逆、眩暈、中風後胃腸功能障礙、發作性睡病(多寐、嗜睡)、特發性震顫。

6. 婦科與泌尿系統疾病

子宮肌瘤、胎死腹中(引產輔助)、閉經、女性不孕症、慢性前列腺炎、前列腺電切術後併發症、藥物流產後陰道出血。

7. 其他類別

新型冠狀病毒肺炎(濕阻中焦證)、癌症化療相關疲乏、口腔潰瘍、口腔扁平苔蘚、過敏性結膜炎、真菌性角膜炎。

平胃散在獸醫領域亦有廣泛應用,標題中提及可用於治療牛羊瘤胃酸中毒、前胃弛緩、瓣胃阻塞、豬寒濕泄瀉、仔豬白痢、犬胃卡他等。

平胃散這個方劑有很多種變化型,最早被紀錄於北宋王袞的《博濟方》,而後又記載在《太平惠民和劑局方》,由於這局方名氣大,後代常以這個版本為主。

後人依照此基礎,將「平胃散」與「小柴胡湯」合用,稱為「柴平湯」。又有將「平胃散」與「五苓散」合用,稱為「胃苓湯」。

後人又有各種「加味」平胃散」,例如加「神曲、麥芽」,「人參、茯苓」,「香附、砂仁」,「木香、烏藥」、「黃連、黃芩」...等等。

如果濕熱,加黃連、黃芩。寒濕者,加乾薑、草豆蔻以去寒濕。濕盛腹瀉者,宜加茯苓、澤瀉以利濕止瀉。嘔者,宜加半夏以和胃止嘔。若兼食滯,而見腹脹滿,大便秘結者,宜加萊菔子、神曲、檳榔、枳實以消食除滿。

從組成來看,這些方劑都是以蒼朮、厚朴、陳皮、炙甘草這四味藥為主,依照目的配伍成各式各樣的形式,體現了平胃散方的發展變化及廣泛的治療作用。

不論哪一種配伍,基本精神都是改善體內的「脾濕」,脾胃平和,升降自然有序,所以稱為「平胃散」 。張介賓說:「夫所謂平胃者,欲平治其不平也」

傳統服藥法

蒼朮去黑皮,搗為粗朮,炒黃色四兩(120g),厚朴去粗皮,塗生薑汁,炙令香熟三兩(90g),陳橘皮洗令凈,焙乾二兩(60g),甘草炙黃一兩(30g)。上為散。每服二錢(6g),水一中盞,加生薑二片,大棗二枚,同煎至六分,去滓,食前溫服。

注意事項及副作用

本方辛苦溫燥,易傷止耗陰,故陰虛氣滯、脾胃虛弱者以及孕婦不宜使用 全方以燥濕為主,行氣為輔,然本方總以苦燥為用,惟有濕有滯者宜之,即吳昆所謂「惟濕土太過者能用之」

現代藥理研究

- 促進胃腸運動:平胃散可使濕困脾胃證模型動物胃排空、小腸推進及抗疲勞能力明顯改善。平胃散對濕滯脾胃證模型大鼠血清MTL、胃泌激素(gastrin,GAS)分泌有促進作用。D-檸檬烯和β-桉葉醇為平胃散揮發油促進大鼠胃排空作用的主要藥效物質。

- 腸道屏障功能的保護作用:濕困脾胃證模型大鼠腸道屏障功能各方面均有不同程度損傷,平胃散對其有修復作用;而正常大鼠給予平胃散後正常腸道屏障功能有損傷,說明平胃散在不同生理狀態下的作用有差異。

- 對水通道蛋白的影響:平胃散可通過調控水通道蛋白(aquaporin,AQP)途徑防治濕阻中焦證的病變。平胃散可增強正常大鼠胃腸AQP的表達。

- 對水鹽代謝的調節作用:平胃散可通過抑制濕阻中焦證大鼠ADH的釋放和ALD的分泌,調節機體水、電解質平衡的紊亂。

- 調節免疫功能:平胃散對濕困脾胃證大鼠模型的免疫功能異常具有明顯改善作用。

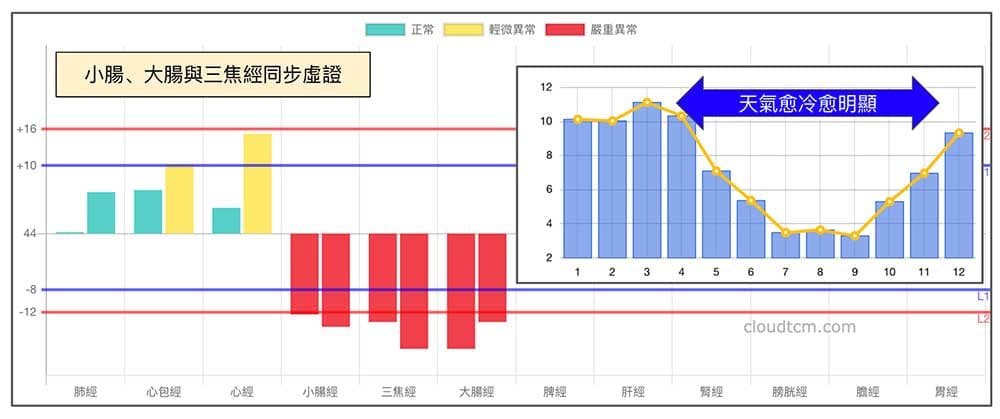

平胃散的經絡型態

適用於平胃散的經絡型態,常見於「手三陽經」或「腳三陽經」虛證,這是因為濕邪會侵蝕體內的陽氣,造成陽經能量低下。各位讀者可以在連續幾天下雨天,或是梅雨季節自行觀察自己身上的經絡型態,就可以加以印證。

不過,這種經絡型態是體內寒濕已經相當嚴重的型態,現代人手三陽經能量強忘,一般人體內有濕氣時,不一定會透過經絡型態呈現,只要有相關濕氣症狀,例如:舌苔厚膩、大便黏、頭昏、身體沉重、疲勞沒精神...等等,多半依然適用平胃散。

相關證候

相同名稱方劑

平胃散, 出處:《普濟方》卷三九四。 組成:馬芹子(生)、白僵蠶(直首)、丁香各等分。 主治:養脾,實胃氣。主治:小兒吐。

平胃散, 出處:《麻症集成》卷四。 組成:蒼朮、厚朴、陳皮、建曲、谷芽、砂仁、木香。 主治:疫癧不和,脾胃有停食滯,瀉利如水,腫脹作痛。

平胃散, 出處:《金鑑》卷五十一。 組成:蒼朮(炒)、陳皮、厚朴(薑炒)、甘草(炙)、麥芽(炒)、砂仁(研)。 主治:小兒傷乳,吐哯,口熱唇乾,夜卧不寧,手足心熱。

平胃散, 出處:《古今醫徹》卷一。 組成:蒼朮1錢(米泔水制),厚朴1錢(薑汁炒)廣皮1錢,甘草3分,山梔1錢(炒)茵陳2錢,秦艽1錢,茯苓1錢,生地1錢,葛根1錢。 主治:濕鬱發黃。

平胃散, 出處:《普濟方》卷三九五。 組成:水銀1錢(研黑),硫黃1錢(研黑),訶子(炮,去核)1錢,肉豆蔻(炮)1錢,桂(去皮)1錢,草豆蔻(去皮)1錢,附子(炮,去皮臍,炙)1錢。 主治:小兒伏熱,吐瀉煩渴,腹冷疼。

平胃散, 出處:《博濟》卷二。 組成:厚朴(去粗皮,薑汁塗,炙令香,淨)2兩半,甘草(炙)1兩半,蒼朮(米泔水浸2日,刮去皮)4兩,陳皮(去白)2兩半,人參1兩,茯苓1兩。 主治:治氣利膈,進食平胃。主治:脾胃氣不和,不思飲食;心腹脅肋脹滿刺痛,口苦無味,胸滿短氣,嘔噦惡心,噫氣吞酸,面色萎黃,肌體瘦弱,怠墮嗜卧,體重節痛,常多自利,或發霍亂,及五噎八痞,膈氣反胃。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...