Kidney-Yang deficiency

腎陽虛的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-01-11

腎陽虛又稱「命門火衰」,與腎陽的類似的名詞很多,例如:「元陽」、「真陽」、「真火」、「命門之火」、「先天之火」...等,從文字可見其重要性。

腎陽虛是體內先天之陽氣不足,體內溫陽不足、水濕內盛或性機能衰弱…等等,在中醫是一個非常重要,且影響層面非常龐大的證候,可以列出一系列複雜的症狀,常見如下:

- 畏寒怕冷:這是最典型的症狀之一,腎陽虛的人常感到手腳冰涼,尤其在寒冷季節更為明顯。

- 腰膝酸軟:腰部和膝蓋部位常有酸痛無力的感覺,嚴重時可能影響日常活動。

- 精神萎靡:容易疲倦,缺乏活力,注意力難以集中。

- 性功能減退:男性可能出現陽痿、早洩等問題;女性則可能出現月經不調、宮寒不孕等情況。

- 夜尿頻多:夜間排尿次數增多,可能是由於膀胱控制力減弱所致。

- 消化不良:食慾不振,腹部脹滿不適,大便溏薄或便秘。

- 浮腫:下肢、眼瞼等部位可能會出現輕度水腫

- 面色蒼白或黧黑:臉色顯得沒有光澤,可能偏白或呈現暗沈的顏色。

以上這些症狀,多數是因為體內的陽氣不足,身體無法得到陽氣的溫暖,所以精神不佳、容易疲勞、記憶力下降、注意力不集中。尤其是身體與四肢很容易怕冷。由於氣血無法上達頭目,所以面色黧黑。

而「腰為腎之府」,腎陽虛則腰酸、膝蓋酸痛發冷。由於腎主骨,所以出現骨骼與關節疼痛,勞累或陰雨天時症狀加重,同時牙齒鬆動易落。由於「腎生髓」,所以腎陽虛者容易出現腦部疾病。

由於腎主水,因此腎陽虛容易出現頻尿、尿急、小便清長、夜尿頻多,小便時有無力、淋漓不盡的感覺。腎陽虛無法化氣,體內水濕逗留而出現水腫。

由於「腎主氣化而藏精」,主生殖與生長髮育、「開竅于二陰」,命門火衰陽氣不足,因此精氣不固。

男性出現性欲降低、陽痿、遺精、滑精、早洩、精子減少或精子活動力減低、不孕。女性子宮卵巢疾病、閉經、月經不調、性欲減退、不孕。

腎開竅於耳,其華在發。所以腎陽虛容易出現耳鳴、聽力衰減或耳聾。腎經與膀胱經互為表裡,所以腎陽虛容易出現視力減退、脫髮或鬚髮早白、男性早禿。

腎主納氣,腎陽虛容易出現氣短、氣喘咳嗽。由於腎經通往喉嚨,所以腎陽虛時會出現喉嚨沙啞、慢性喉嚨痛。

陽虛代表著就是體內免疫力下降的訊息,所以會經常感冒,不容易康復。長期下來導致情緒不佳、頭暈、易怒、煩躁、焦慮、抑鬱等。

把脈時的尺脈反映出腎氣狀態,所以腎陽虛時尺脈出現沉脈、細脈或遲脈,面色發白、苔白。

除了寒冷的季節之外,久病也會造成「腎陽虛」,遠在漢朝的《難經》就提到「脾病傳腎、肺病傳腎」的概念。

古代醫家認為「久病及腎」,任何慢性病拖延發展到最後,都很有可能出現腎陽虛證。尤其是而年老的人,最容易出現「腎陰虛」或「腎陽虛」。

關於命門的概念與腎臟重疊,古代《難經》提到:「腎兩者,非皆腎也,其左為腎,右為命門,命門者,諸神精之所舍,原氣之所繫也,男子以藏精,女子以繫胞,故知腎有一也。」

後代醫家認為「腎為先天之本、腎陽亦即命門之火」,命門的功能與腎臟有著十分密切的關係,現代認為這與遺傳、生物本能、免疫力密切相關。

腎陽虛證常見於古代疾病「虛勞」、「陽萎」、「癃閉」、「水腫」、「洩瀉」、「帶下」、「哮喘」…等等疾病。本證通常與「腎氣虛證」、「腎陰陽兩虛證」、「脾腎陽虛證」、「心腎陽虛證」一起探討。

腎陽的概念較腎氣廣泛,腎陽虛證包含腎氣虛證,腎陽虛證可以說是腎氣虛證的進一步發展。

多數的時候,腎陽虛並不會單獨存在,而是會與其他臟腑共存,常見的如「脾腎陽虛證」、「心腎陽虛證」

腎陽虛是一個重量級的中醫證候,現代運用經絡檢測也能夠印證腎陽虛現象,可參考下面的經絡分析內容。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成腎陽虛的主要原因

了解9種常見致病因素

先天稟賦不足

稟賦是指每個人在先天遺傳或母胎期間內外環境的影響下,所表現出來的身體與心理狀態。而稟賦不足是指先天不足,體質虛弱,從小就很容易生病。

傳統中醫認為,腎為先天之本,是人體最天然的精氣神來源,就像是人體與生俱來的能源發電廠,男性的強壯,女性的美麗,都得自於腎臟的條件。有些小孩在出生時就腎氣不足,這是受到先天的影響。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

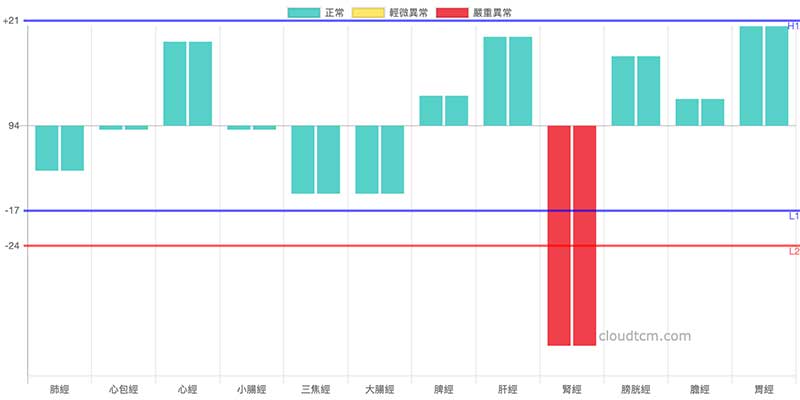

從經絡來理解腎陽虛,主要是要先拆開來理解「陽虛」與「腎經」。所謂的陽虛,就是體內陽氣不足的現象,若從經絡來理解,就是體內陽經能量不足的現象。

雲端中醫的「寒熱指數」中「少陽經」與「陽明經」對於天氣溫度非常敏感,尤其是在寒冷的冬季,有一定比例的人會出現虛證,比對症狀也符合傳統中醫的陽虛症狀,因此可以藉此來推斷體內的「陽虛」現象。

大量現代人的經絡數據中發現,腎經一年四季都是虛證,尤其到了寒冷的冬季更加嚴重,基於此就可以更確認從經絡觀察「腎陽虛」是成立的,可以從觀察膽經、胃經與腎經能量趨勢來看出「腎陽虛」狀態。

以上的這種經絡型態,在過去幾年來持續有會員提出驗證,讓你不得不相信,這種經絡型態確實與腎陽虛有關係。

以2025年1月為例,當時寒流來襲期間,某會員容易頻尿、夜尿且怕冷,還出現嚴重肩頸酸痛、腰痛,同時也出現耳鳴、暈眩、腹痛,之前他被醫生診斷為前列腺增生。

他分享進入冬季之後常見的經絡型態如下圖,經常都是低體能數值,而且脾經、腎經、膀胱經、膽經與胃經全部都是虛證。

通常腎經、膽經與胃經虛證時,也會連帶造成脾經、膀胱經虛證,所以「腎陽虛」,常常會形成「脾腎陽虛」,從經絡來理解就是這麼簡單。

以下列出幾種常見的經絡型態提供研究參考:

1腎經-左側嚴重虛證, 右側嚴重虛證

經絡型態

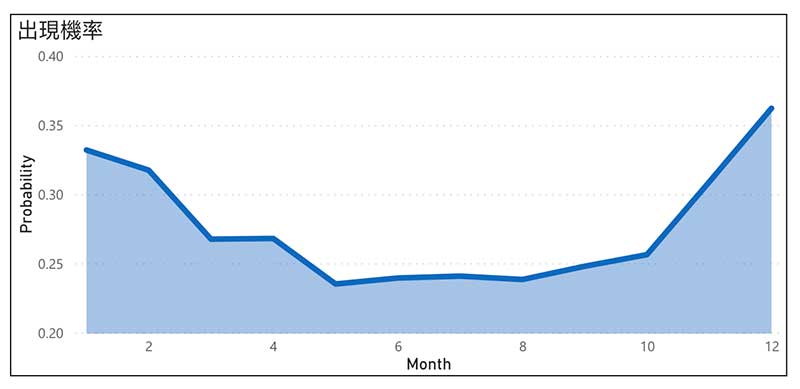

出現機率

多數現代人腎經一年四季都是呈現虛證現象,尤其是天氣愈冷的時候出現機率愈高!

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解