主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

真武湯中加入白芍,主要基於以下兩點原因:

- 緩解寒邪凝滯:白芍性微寒,具有斂陰、止痛之效,能緩解寒邪凝滯所致的腹痛、腹瀉等症狀,與真武湯中附子、生薑等溫熱藥物相配合,可溫寒散結,達到陰陽平衡的效果。

- 滋陰養血:白芍亦有養血柔肝之效,可改善寒邪侵襲所造成的氣血不足,與桂枝等藥物合用,可促進氣血運行,進而增強機體抗寒能力。

因此,白芍在真武湯中扮演着重要的角色,不僅有助於緩解寒邪凝滯,還能滋陰養血,共同達到溫陽散寒、扶正祛邪的目的。

真武湯中加入生薑,主要有以下兩點原因:

- 溫陽散寒:生薑性溫,味辛,入肺、脾、胃經,具有溫中散寒、解表發汗之效。真武湯以溫陽利水為主,加入生薑可以增強其溫陽散寒之力,有助於驅散體內寒邪,改善寒性疾病。

- 調和藥性:真武湯中含有茯苓、白朮、桂枝等藥材,其中白朮偏於燥性,茯苓偏於甘淡,桂枝偏於辛溫。生薑性溫,味辛,可以調和諸藥,使藥性更加協調,避免藥性過於燥烈或寒涼,達到最佳療效。

真武湯中加入白朮,主要基於以下兩個原因:

- 健脾利濕:白朮性溫味甘,入脾胃經,具有健脾益氣、燥濕利水之效。真武湯主治寒濕困脾證,患者常表現為四肢冰冷、脾胃虛弱、腹瀉等症狀。白朮能補益脾氣,燥濕化痰,助陽氣驅散寒濕,從而改善患者的症狀。

- 扶正固本:白朮亦有扶正固本之效。真武湯中,桂枝、附子等藥物溫陽化寒,但同時可能耗氣傷陰。白朮能補脾益氣,起到扶正的作用,防止溫陽藥物過度耗損正氣,使治療更安全有效。

真武湯中包含茯苓,主要原因如下:

- 利水滲濕: 茯苓性味甘淡平,入脾、腎經,能利水滲濕,祛除體內濕邪。真武湯主治寒濕內盛,以茯苓利水滲濕,將寒濕之邪排出體外,達到祛寒除濕之效。

- 健脾益氣: 茯苓亦能健脾益氣,增強脾胃運化功能,使水濕代謝正常,有助於改善寒濕引起的脾虛乏力等症狀。真武湯中茯苓的加入,既利水滲濕,又健脾益氣,相得益彰,有助於全面改善寒濕證。

真武湯方劑中包含附子,主要有以下兩個原因:

- 溫陽散寒,回陽救逆: 附子性溫熱,具有回陽救逆、溫陽散寒的功效。真武湯主治寒濕困脾,陽氣虛衰所致的脾陽虛寒證,如四肢冰冷、畏寒肢冷、腹痛泄瀉等。附子溫陽散寒,可溫補脾陽,驅散寒濕,改善上述症狀。

- 扶正祛邪,溫助藥力: 附子藥性較強,能增強其他藥物的功效。真武湯中,桂枝、白朮、茯苓等藥物偏於溫陽利水,而附子能溫助藥力,使藥效更好地發揮,達到治療寒濕困脾的效果。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

真武湯的主要功效為「溫陽利水」,主治傷寒病中因發汗過度而導致汗出不解、耗陰傷陽之證。

此時患者雖仍發熱,卻可見心下悸動,若再加上水濕停滯於筋肉,則會出現筋肉瞤動、站立不穩等症狀。

《傷寒論》所論及的「真武湯方證」,除太陽病發汗太過之外,另一類型為少陰病。書中提到:「少陰病,三日不已,至四五日腹痛,小便不利,或下利,或嘔,真武湯主之。」

根據古代醫書《傷寒論》,主要有兩種情況會導致上述問題:

一、錯誤治療後遺症(太陽病發汗太過)

想像一個人感冒(外感風寒),本該溫和處理,卻用了過猛的方法發汗(如吃錯藥、大汗淋漓),結果不僅病沒好,還把身體的能量和基礎水分(陽氣與陰液)一起消耗殆盡。

後果體內的「鍋爐」瞬間缺燃料、冷卻下來。水循環停擺,冷水開始在肌肉、腸胃、心臟周圍積聚。

人會覺得心跳不穩(心悸)、肌肉不自覺跳動、頭暈站不穩,雖然體表可能還有低熱,但內部已經是一片虛寒。

二、身體能量長期透支(少陰病)

這不是外感引起,而是身體本身(尤其是腎系統)的能量長期不足、機能衰退。可能由於老化、過勞、久病等造成。

後果鍋爐本身就年久失修、火力微弱。水無法氣化,累積在腹腔就腹痛、拉肚子;堵住水道就小便不順或夜尿頻多;水往上逆就可能噁心嘔吐。

這兩種情況,雖然起因不同,但最終都導向同一個結果:脾腎陽虛,水濕泛濫。

臨床表現可見小便不利、四肢沉重疼痛、腹痛下利,或肢體浮腫,舌苔白潤而不渴,脈象沉弱。

若用現代語言理解,這就代表身體的「供暖與排水系統」失靈了。想像一下,我們身體內部有一個精密的「水循環與供暖系統」。

腎和脾是這個系統的鍋爐與水泵,需要足夠的「陽氣」(能量、熱能)來運轉。陽氣就是讓鍋爐燃燒、讓水泵工作的能量與熱量。

這個系統正常時,身體的水分會被充分加溫、氣化、利用,多餘的則順利排出(變成汗或尿)。

真武湯要處理的問題,就是這個系統的「鍋爐沒火了」(陽虛),導致水無法被蒸發、利用,冷水積在體內,變成有害的「水濕」。排水功能癱瘓:多餘的水排不出去,到處亂跑泛濫。

這個狀態,中醫稱為「陽虛水泛」,能量不足導致水濕內停、泛濫全身。

由於本證的根本原因在於陽虛而致水液泛濫,因此治療當以「溫陽利水」為基本原則。真武湯正是治療脾腎陽虛、水氣內停、陽虛水泛的重要代表方劑。

《黃帝內經.素問》提到:「腎者水臟,主津液。」又提到:「腎者,胃之關也,關門不利,故聚水而從其類也。」人體水液代謝與多個臟腑功能密切相關,其中尤以脾與腎的關係最為關鍵。

水液的運化在於脾,主宰則在於腎;而脾陽又根於腎陽。當腎陽虛衰時,脾陽亦隨之不足,終致水濕內停而發為各種症狀。

當身體處於「陽虛水泛」狀態時,會出現一系列警訊,這些都是真武湯的適用徵兆:

- 水排不出去:小便量少、不順暢;或者相反,因為身體無法固攝水分,導致清長頻尿(尤其夜尿)。

- 水濕泛濫四肢:感覺手腳沉重、酸痛、浮腫,像灌了鉛或泡在水裡,活動不靈活。浮腫按下去會有凹陷。

- 水濕停聚腸胃:肚子冷痛、容易拉肚子,大便常常稀溏。

- 水氣上逆作亂:影響到胃就噁心想吐、影響到肺就會咳嗽、氣喘、有稀白痰。影響到心,就會心悸、心慌。影響到頭部就會頭暈目眩。

- 能量不足的整體表現:怕冷、手腳冰涼、精神疲倦、想睡覺。舌頭看起來淡胖、有齒痕,舌苔白滑。脈搏按下去很深、很細弱。

簡單說,這是一個「又冷又濕」的體質狀態:身體內部缺乏熱能(冷),同時有多餘的代謝廢水排不出去(濕)。

關於為什麼要命名為「真武」,這是因為真武是北方水神,能降龍治水,威懾水患,北方屬腎,所以這很明確是用來治療中醫的腎系臟腑疾病。

真武湯如何「修復系統」?它的治法叫「溫陽利水」,就像同時做兩件事:

- 「把鍋爐的火重新點旺」(溫陽):補充脾腎的陽氣,讓身體重新產熱、產生能量。

- 「疏通積水,打開排水閥」(利水):把已經積聚在肌肉、腸胃、胸腔等處的多餘水濕引導出去,通過小便排出。方中的藥物就像一個維修團隊:

- 附子:像是強力燃料,直接給瀕臨熄滅的鍋爐(腎陽)添火加熱,是恢復全身熱能的關鍵。

- 生薑:輔助附子溫暖脾胃,同時像小幫浦,把胃周圍的水氣散開。

- 茯苓、白朮:像是疏通管道的工程師。茯苓偏重疏通全身水路、利水滲濕;白朮偏重強化脾胃(土)功能,防止水濕再次泛濫,像是鞏固堤防。

- 白芍:在這裡有兩個妙用,一是緩解水濕停聚引起的肌肉僵硬和腹痛;二是防止附子、生薑等「燃料」過於溫燥,避免在補火時耗傷身體殘存的水分(陰液)。

《本草求真》提到:「附子大辛大熱,純陽有毒,其性走而不守,通行十二經,無所不至,為補先天命門真火第一要劑,凡一切沉寒捆冷之症,用此無不奏效」

本方運用「芍藥」的甚妙,因其可利小便而行水氣,且「益陰柔肝」,緩急止痛,可改善腹痛,並「斂陰舒筋」並可防附子燥熱以傷陰。

在補陽利水藥中佐以酸斂護陰之品,乃陰陽互根之意,補陽而不致亢,護陰而不留邪,使陽生陰長,水火相濟。

本方與「苓桂朮甘湯」類似,都有溫陽利水的作用,都能主治陽虛水氣內停之證。然而真武湯主治病位重點在腎,且多伴有腎陽虛的證候。而苓桂朮甘湯的病位重點在脾,且以水氣上泛為主證。

本方合麻黃連翹赤小豆湯,可增強其宣肺發表利水之功,用以治療頑固性濕疹及皮膚潰爛、流水久不愈者,其效頗佳。本方加桂枝、黨參等溫經健脾益氣之品,可治風濕性關節炎及婦人寒濕帶下等證。本方加黨參、桑螵蛸、炙甘草等益氣固澀之品,可治療尿崩症。

近代中醫對於真武湯的研究非常的廣泛,綜合超過2000篇期刊論文,歸納統計出可以改善以下相關的症狀或疾病:

1.心血管系統疾病:這是真武湯研究最多的領域,主要針對心功能不全及相關併發症。

- 心力衰竭:慢性心力衰竭(各種類型,如老年性、舒張性、射血分數保留型)、急性心力衰竭、難治性心力衰竭、利尿劑抵抗性心衰、膿毒症心肌病、圍產期心肌病。

- 心臟病變:肺源性心臟病(肺心病)、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病(冠心病)、擴張型心肌病、心肌肥厚、病毒性心肌炎、心肌梗死後遺症。

- 血壓與血管異常:高血壓(含腎性、鹽敏感性)、低血壓、血栓閉塞性脈管炎、下肢血栓性靜脈炎、雷諾病、毛細血管滲漏綜合徵。

- 心律失常:緩慢性心律失常、竇性心動過緩、房顫。

2.泌尿與腎臟系統疾病:真武湯是治療「腎臟病」的經典名方,主要解決水腫與腎功能問題。

- 腎功能衰竭:慢性腎功能衰竭(尿毒症)、急性腎損傷。

- 腎小球與腎病:糖尿病腎病、慢性腎小球腎炎、腎病綜合徵(含難治性)、特發性膜性腎病、IgA腎病、狼瘡性腎炎。

- 泌尿道與其他:腎性水腫、腎積水、良性前列腺增生(BPH)、癃閉(尿瀦留)、糖尿病神經源性膀胱。

3.呼吸系統疾病:主要涉及肺腎兩虛、痰飲阻肺的狀況。包含慢性阻塞性肺病(COPD)、支氣管哮喘、慢性支氣管炎、變應性鼻炎、惡性胸腔積液

4.消化與肝膽系統疾病:針對脾腎陽虛導致的運化失司與水液停聚。包含腹水(肝硬化腹水、肝癌腹水、惡性腹水如胃癌、結直腸癌等併發)。腸道疾病如慢性結腸炎、潰瘍性結腸炎、腸易激綜合徵(IBS)、慢性腹瀉(含小兒遷延性腹瀉)。

5.神經與精神系統疾病:中醫認為水氣凌心或水飲上犯可導致神志與孔竅病變,包含:

- 眩暈與聽力:眩暈、梅尼埃病(梅尼爾氏綜合徵)、耳石症、耳鳴。

- 精神與運動障礙:失眠、抑鬱症、帕金森病、特發性震顫、兒童抽動障礙、藥物性錐體外系副反應、創傷性腦積水。

6.內分泌與代謝疾病,包含甲狀腺功能減退症(甲減)、甲減性心臟病、橋本甲狀腺炎。2型糖尿病。

7.風濕免疫與骨關節疾病包含系統性紅斑狼瘡(SLE)、類風濕關節炎、骨性關節炎(如膝關節)、滑膜炎

8.婦產科疾病包含:帶下病、慢性盆腔炎、羊水過多症、產後乳房水腫

9.皮膚科疾病包含濕疹、蕁麻疹

加減法其實很簡單,只要根據病人的體質和症狀,調整一下藥材的比例就可以了。例如如果病人體質偏陽虛寒盛,我們可以在方中加入一些乾薑來溫補。如果病人咳嗽,可以加五味子、細辛和乾薑,這幾味藥材可以溫肺化飲、斂肺止咳。如果病人小便頻繁,可以去掉茯苓,因為茯苓利水,如果過度使用可能會傷腎。如果病人拉肚子,而且脾陽虛得很嚴重,可以去掉白芍,因為白芍性寒,會加重脾虛,然後加入乾薑來溫運脾陽。如果病人嘔吐,可以去掉附子,因為附子性溫燥,容易傷胃,然後加重生薑,因為生薑性溫,可以溫胃散水,止嘔吐。總之,加減法就是要根據病人的具體情況,調整藥材,達到最佳的治療效果。

傳統服藥法

上五味,以水八升,煮取三升,去滓,溫服七合,日三服。

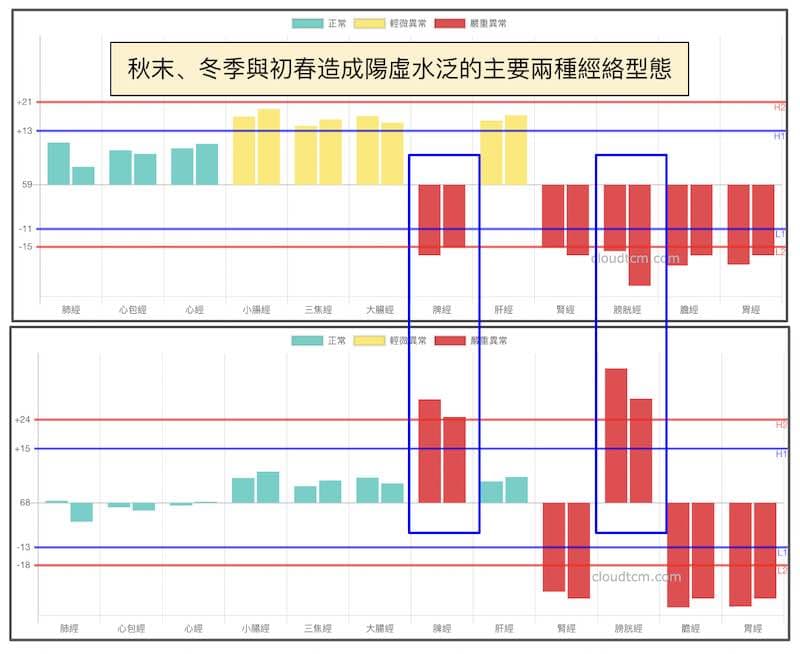

真武湯的經絡型態

真武湯的經絡型態,常見於秋冬季節常見的陽虛經絡型態,主要是觀察人體腳部:膽經、胃經與腎經虛證,配合脾經與膀胱經一起實證或虛證所共同組合的經絡型態,以下兩種經絡型態都有可能出現真武湯證。

由於在天氣寒冷時,有很高的機率出現這兩種經絡型態,所以每個人都可以在家親身驗證。

相關證候

相同名稱方劑

真武湯, 出處:《胎産秘書》卷下。 組成:熟附子3錢,薑1錢,焦朮2錢,茯苓2錢,歸身2錢,肉桂1錢,炙甘草8分,白芍(炒)1錢5分,淨棗仁(炒)2錢。 主治:産後類中風痙症。

真武湯, 出處:《傷寒廣要》卷十一引《葉氏錄驗方》。 組成:苦桔梗、荊芥穗、薄荷葉、紫蘇葉、乾葛、甘草節、瓜蔞根、牛蒡子各等分。 主治:四時不正之氣,及傷寒未分證候,瘡疹欲出未出。

真武湯, 出處:《傷寒論》。 組成:茯苓3兩,芍藥3兩,生薑3兩(切),白朮2兩,附子1枚(炮,去皮,破8片)。 主治:益陽氣,散寒濕。散寒利水,濟火而利水。主治:脾腎陽虛,水氣內停,小便不利,四肢沉重疼痛,腹痛下利,或肢體浮腫,苔白不渴,脈沉;太陽病誤汗不解,發熱,心下悸,頭眩,身瞤動,振振欲擗地者;少陰病腹痛,自下利者,此爲有水氣,其人或咳,或嘔者。虛勞之人,憎寒壯熱,咳嗽下利。治少陰腎證,水飲與裏寒合而作嗽。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...