從現代醫學觀點看下肢水腫

在現代醫學看來,下肢水腫通常屬於較難處理的症狀。常見的類型包括:心源性水腫、腎源性水腫、肝源性水腫、靜脈性水腫、淋巴性水腫...等等。

這些情況多與器官功能受損有關,例如心臟衰竭、肝硬化、腎臟疾病,或其他原因如甲狀腺疾病等。

此外,一些藥物副作用、營養不良或內分泌失調,也可能引起下肢水腫。日常生活中最常見的情況,是長時間站立或久坐後出現的短暫性、對稱性下肢水腫。

然而,也有些人即使長時間站立或久坐,仍不會出現水腫。這種差異,從中醫經絡的角度或許能提供不同的解釋與觀點。

從中醫的觀點看下肢水腫

腳水腫絕對是困擾中國人千年以上的症狀,現代醫學發現腳水腫的原因非常複雜,有許多疾病都會造成水腫。

例如:腎臟病、肝硬化、心臟衰竭、內分泌異常、局部血管栓塞、淋巴管阻塞..等等,許多西藥的副作用就是水腫,而這裡討論的是非疾病所引起的水腫:「體質性水腫」。

體質性水腫是一個神秘的現象,以女性較多,許多女性明明早上沒事,結果到了下午小腿及足背便就開始出現腫脹情形,體重可以相差1kg以上。

尤其是晚上特別頻尿,明明就沒喝這麼多水,卻可以產生一堆尿,這到底是怎麼回事?

現代醫學觀察發現,這種體質性水腫較常出現在下肢,有時候久坐或久站之後就會發生,通常下午最明顯,尤其是腳踝,也有部分女性的水腫是與生理期有關,但在經期過後就會恢復正常。

這些時間點,只要配合經絡的運行時間,就可以清楚推之,這與「腎經」、「膀胱經」有關。

所以,如果有一個人,一年四季都是腎經與膀胱經虛證,這就比別人有較高的機率,會出現下肢水腫。

此外,中醫也認為「脾主運化水液」(又稱運化水濕),是指脾對體內水液代謝具有的調節作用。

當一個人身體裡的水液太多,脾臟來不及運化代謝,時間一長就自然形成了脾濕,脾胃受損後,不能正常地運行,就會導致水濕停滯在體內。濕邪大量累積後,水分代謝就會出問題。

所以,一個人如果下肢容易水腫,至少他們的脾經、腎經與膀胱經應該經常都是不暢通的。

下肢水腫常見經絡型態

以上只是理論推演,實際的數據可不可以驗證呢?答案是可以的。

2025年8月期間,雲端中醫針對系統中數百個下肢水腫的經絡數據進行統計後發現,大約有45%的「綜合經絡型態」,出現下肢水腫。

同時,約有30%的「鐵三角經絡型態」也出現下肢水腫,這兩種經絡型態的腎經與膀胱經,確實都是虛證。

同時,女性在在生理期,脾經與膀胱經容易出現虛證時,所以這也可以解釋為什麼生理期間容易出現下肢水腫。

這兩種經絡型態的背後症候,主要就是脾虛、腎虛,過去幾年來,經常有會員回報,在服用「地黃丸」之後,確實可以明顯改善下肢水腫。

而中醫運用千年來的「地黃丸」,主要就是改善脾虛與腎虛,完全印證中醫理論是成立的。

此外,也可以運用經絡穴道驗證,通常腳水腫的人,如果去按摩他們的腿上脾經與腎經,通常都會感到非常疼痛,印證這兩條經絡是阻塞的。

四季預防腳水腫的原理

中醫提到脾虛與腎虛,通常都會加上陽虛,也就是說「脾腎陽虛」的人容易腳水腫。

在進入冬天之後,多數人腳上的陽經(膽經、胃經)會開始沒有能量,由於寒邪傷腎,連帶著腎經也會是虛證,這時候就容易出現水腫現象。

因此,尤其是「上實下虛」類型的腳水腫,很容易在寒冷的冬季的時候發作。所以容易水腫的人,從9月開始就要更注意寒氣對身體的影響,

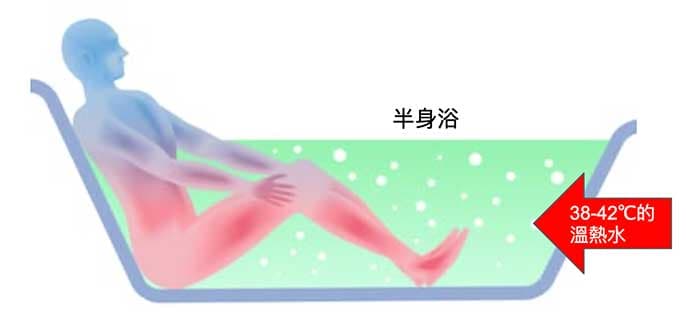

這種經絡型態所造成的水腫可以透過半身浴來改善,將半身浸泡在38-42℃的溫熱水中20分鐘,提升膽經、胃經與腎經的能量。

此外,「鐵三角」經絡型態類型的腳水腫,反而是在炎熱的夏季容易發作,因為夏季是鐵三角經絡型態高機率出現的季節。

這種經絡型態有一個特點,在炎熱夏季的時候,很容易伴隨心經與心包經的虛證,出現所謂的極致現象。

這很有可能就是現代醫學所說的「心源性水腫」。不論中醫西醫都發現,心臟與水腫有密切關係。西醫發現,心臟衰竭會造成水腫,因為心臟導致無法打出足夠的血量,提供身體循環與代謝所需。

因為心臟沒力所造成的水腫,平時會有一些跡象,例如做事(掃地、拖地..等)沒多久就覺得喘,爬樓梯爬了幾層就覺得喘,嚴重時連走路也會喘,這些都是明顯的跡象。

中醫幾千年前就知道心臟的陽氣不足會造成水腫,透過提升心陽之後,水腫就會消失。

最重要的是,現代人長期坐在辦公室,很容易出現「上實下虛」,整個下肢的經絡都是阻塞的,這就是多數人下肢水腫的原因。

所以如果有一個人,長期心情鬱悶,睡眠障礙,又長期坐著不動的話,很容易出現下肢水腫,之後連帶出現一系列的疾病,從以上的分析就可以清楚知道背後運行的原理,也可以知道該如何扭轉及預防疾病。