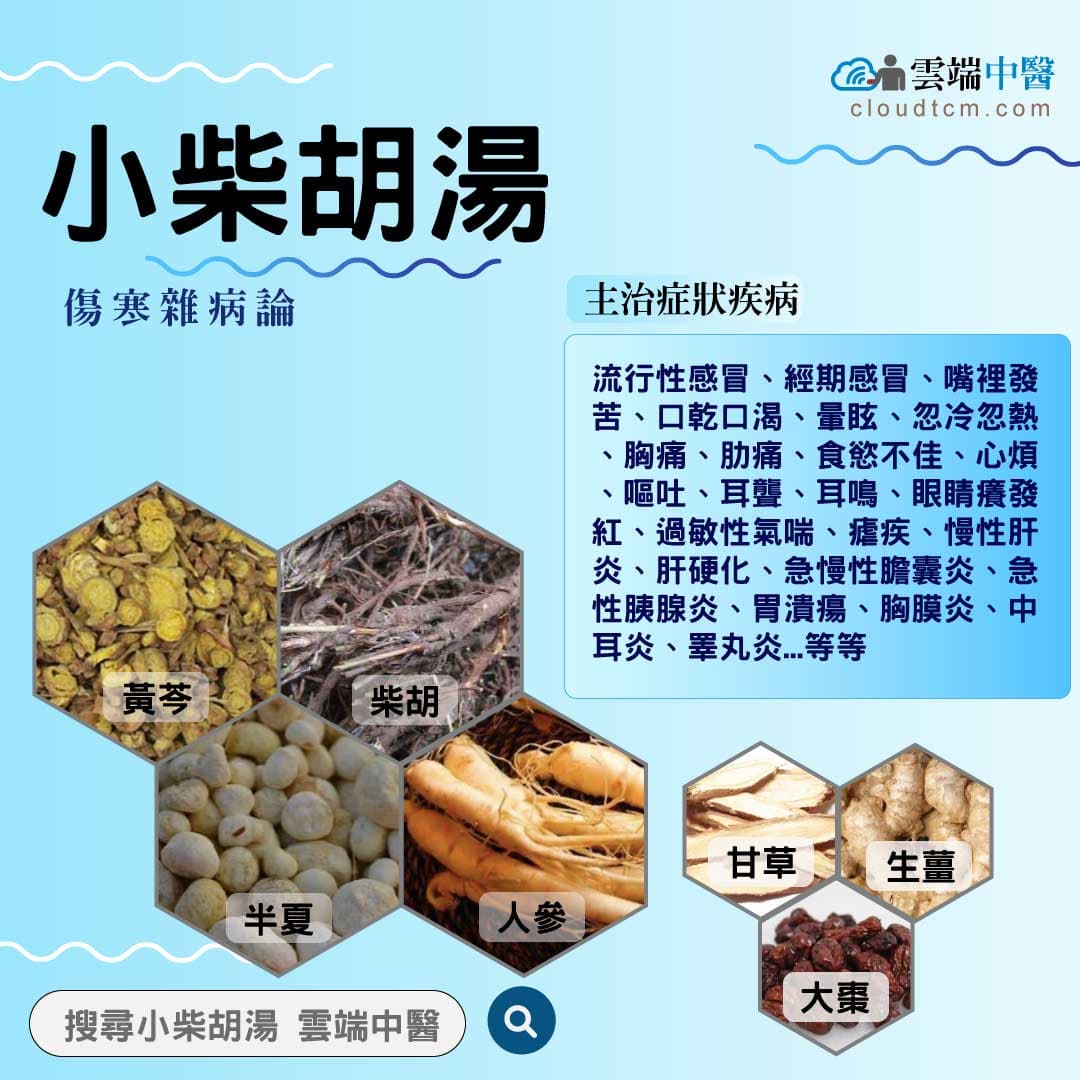

主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

小柴胡湯中加入甘草,主要原因有二:

- 調和藥性: 小柴胡湯藥性偏寒涼,甘草味甘性平,可調和藥性,避免寒涼之氣過度損傷脾胃,減輕藥物的副作用。

- 緩解副作用: 方中柴胡、黃芩等藥材有苦寒之性,容易引起胃腸不適,甘草具有緩解藥物刺激、保護胃黏膜的作用,避免服用過程中出現腹痛、嘔吐等不良反應。

小柴胡湯中加入生薑,主要有以下兩個原因:

- 和解少陽,調和氣機: 生薑味辛溫,具有發散解表、溫中止嘔、和中降逆之功,能幫助柴胡、黃芩等藥物更好地疏解少陽經的鬱熱,調和肝脾氣機,使其恢復正常運作。

- 緩解寒邪,扶正祛邪: 少陽病往往兼夾寒邪,生薑溫陽散寒,可以抵禦寒邪入侵,扶助正氣,促進機體恢復。

生薑與其他藥物相輔相成,共同發揮治療少陽病的功效。

小柴胡湯中加入大棗,主要出於以下兩方面原因:

- 和中緩急: 大棗味甘性溫,入脾胃經,能補益脾胃,緩和藥性,使藥力平和,避免寒涼之性傷及脾胃。小柴胡湯中柴胡、黃芩等藥性偏寒,大棗的加入可起到調和的作用,使其藥效更穏和,更易被人體吸收。

- 益氣健脾: 大棗能補益氣血,健脾和胃,增強機體抵抗力。小柴胡湯用於治療肝膽溼熱、脾胃不和等病症,而脾胃虛弱往往是導致疾病加重的關鍵因素。大棗的加入,可健脾益氣,增強脾胃消化功能,促進機體康復。

小柴胡湯中加入半夏,主要是針對其和解少陽,降逆止嘔的作用。

半夏味辛、苦,性微溫,入脾、胃經。其燥濕化痰,降逆止嘔,能有效緩解少陽病所致的胸脅苦滿,心煩喜嘔,口苦咽乾等症狀。同時,半夏也能調和肝脾,與柴胡、黃芩等藥物共同作用,達到疏肝解鬱,和胃降逆的功效,使藥效更加協調。

小柴胡湯中包含柴胡,主要基於以下原因:

- 柴胡疏肝解鬱,和解少陽:柴胡為小柴胡湯君藥,其性微寒,味苦,能疏解肝氣鬱結,和解少陽之氣,使肝氣條達,脾胃和暢,達到治病的目的。

- 柴胡善於治療少陽證:小柴胡湯主治少陽證,表現為寒熱往來,胸脇苦滿,口苦咽乾等症。柴胡正是治療少陽證的要藥,能調節肝膽氣機,緩解寒熱往來等症狀。

小柴胡湯中加入黃芩,主要基於以下兩點:

- 清熱瀉火: 黃芩味苦寒,入肺、膽、胃經,具有清熱瀉火、燥濕止痢的功效。小柴胡湯證以「少陽病」為核心,病機為少陽膽經濕熱鬱結,導致寒熱往來,胸脅苦滿等症狀。黃芩可清熱瀉火,解除膽經濕熱鬱結,緩解寒熱往來症狀。

- 抑肝扶脾: 黃芩苦寒入脾,可抑制肝陽過亢,扶助脾胃功能。少陽病兼有肝氣鬱結、脾胃虛弱等情況,黃芩可以疏肝理氣,抑制肝氣過盛,同時又能健脾胃,增強脾胃運化功能,從而達到整體調節的目的。

小柴胡湯中的人參,其作用主要有兩點:

- 扶正培本: 人參性溫,味甘,具有補氣益血、健脾和胃、寧心安神之功效,能補益正氣,提高機體抵抗力,抵禦外邪侵襲,防止病情惡化。

- 調和營衛: 小柴胡湯的主要功效是疏肝解鬱,和解表裡,而人參能夠調和營衛,使氣血運行通暢,促進肝氣疏泄,幫助藥物更好地發揮作用。

總之,人參在小柴胡湯中起到扶正培本、調和營衛的雙重作用,協同其他藥物共同達到治療目的。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

小柴胡湯是網路的熱門中藥方劑,在Google Trend紀錄顯示,尤其是香港地區的人們特別喜歡搜尋這個方劑,其次是台灣,這是《傷寒論》中治療「少陽病」,和解少陽的主要方證。

關於「少陽病」,必須先理解「太陽病」,太陽表證是「發熱、惡寒」同時出現,而陽明病「只熱不寒」,少陽病「寒熱往來」,交替而作(註1)。代表已經離開太陽之表證,漸行化熱內傳,但是又沒有進入陽明之里證,所以少陽是「半表半里」的狀態。

傷寒進入少陽階段,可謂邪正相爭,所以往來寒熱。少陽經就經絡而言,指的是膽經與三焦經,少陽經異常時,鬱而化熱,膽火上炎,導致胸脅苦滿、心煩、口苦、咽乾、目眩。膽熱犯胃,胃失和降,氣逆於上,故默默不欲飲食而嘔吐。

當邪在少陽,膽胃不和時,主要症狀就是:口苦、口乾、暈眩、往來寒熱、胸脅苦滿、不欲飲食、心煩喜嘔、耳聾目赤、脈弦,屬於半表半裏,宜和解之法,這也被稱為「柴胡證」。

由於柴胡證很常見,中醫臨床上認為,只要抓住前四者中的1-2主證,便可用本方治療,不必待其證候悉具。正如《傷寒論》所說:「傷寒中風,有柴胡證,但見一證便是,不必悉具。」

《傷寒論》提到,婦人經期,感受風邪,邪熱內傳,熱與血結,血熱瘀滯,疏泄失常,故經水不當斷而斷、寒熱發作有時。所以女性月經期間的感冒,通常可以服用小柴胡湯。

小柴胡湯為和解劑,一般服藥之後,不會透過流汗來治癒感冒,但有時候也會出汗,這是因為胃氣調和所造成。所以《傷寒論》說:「上焦得通,津液得下,胃氣因和,身濈然汗出而解。」

有些人因為正氣不足,服用小柴胡湯後會先發冷,然後發熱出汗,呈現「戰汗」現象,這屬於正勝對戰的現象。

小柴胡湯的加減:若胸中煩而不嘔,為熱聚於胸,去半夏、人參,加瓜蔞清熱理氣寬胸;渴者,是熱傷津液,去半夏,加天花粉止渴生津;腹中痛,是肝氣乘脾,宜去黃芩,加芍藥柔肝緩急止痛;脅下痞硬,是氣滯痰鬱,去大棗,加牡蠣軟堅散結;心下悸,小便不利,是水氣凌心,宜去黃芩,加茯苓利水寧心;不渴,外有微熱,是表邪仍在,宜去人參,加桂枝解表;咳者,是素有肺寒留飲,宜去人參、大棗、生薑,加五味子、乾薑溫肺止咳。

古人發現在黃疸、瘧疾以及內傷雜病中,也會出現少陽症狀,因此也運用小柴胡湯加減治療,進而獲得療效。

現代常運用小柴胡湯於:感冒、流行性感冒、過敏性氣喘、瘧疾、經期發熱、慢性肝炎、肝硬化、急慢性膽囊炎、膽結石、急性胰腺炎、胸膜炎、中耳炎、產褥熱、急性乳腺炎、睪丸炎、膽汁返流性胃炎、胃潰瘍等。

註1:太陽表證,衛氣浮盛於表與邪相爭(發熱)的同時,無力再行溫分肉之功能(惡寒),故發熱惡寒並見;陽明裡證,邪熱亢盛而正氣充足,正邪鬥爭甚為劇烈,處於相持膠著狀態,故但熱而不寒;而少陽半表半里之證,正氣相對不足,邪氣亦非亢盛,其正邪鬥爭之程度,相對陽明裡證而言,不甚劇烈,然正邪之間,互為進退,導致機體陰陽盛衰難定,或偏於陽盛而發熱,或偏於陰盛而惡寒,或陰陽暫時平衡而寒熱休止,故寒熱往來,休作有時。

傳統服藥法

上七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎,取三升,溫服一升,日三服

注意事項及副作用

長期服用可能引起頭痛、頭暈,牙齦出血、肺炎 肝陽上亢,高血壓,陰虛吐血慎用 柴胡升散,芩、夏性燥,故對陰虛血少者禁用。

現代藥理研究

有關小柴胡湯的實驗研究,開展較為廣泛,尤以日本漢方醫學研究者成就顯著。經過不懈的努力,目前已從不同途徑證實,本方具有多種藥理效應,其藥效機制已逐步得到較合理闡釋,簡要綜述於下。

- 解熱作用:柴胡有退熱效果;黃苓能解熱:生薑可促進發汗散熱。

- 肝臟保護作用:柴胡、半夏、黃苓有抗肝損害作用,對病毒性肝炎有良好療效;柴胡、黃苓能利膽;半夏、黃苓、甘草可以解毒。本方對多種化學物質或藥物所致的肝損傷有減輕或預防效應。對氯燒引起的肝細胞壞死和肝功能異常有抑製作用,對PQ引起的肝微粒體的脂質過氧化反應所發生的氧化有消除作用。直接抑制肝臟纖維化的形成。肝臟糖元增量作用、高血脂症改善作用、小胞體系酶活性抑製作用、抗體產生系統的修飾、干擾素誘發作用、肝細胞再生促進作用、脂肪肝改善作用、抗炎、抗變態反應作用...研究成果非常多。

- 免疫調節作用:本方具有較為廣泛而複雜的免疫調節效應,其作用途徑是多方面的。小柴胡湯的多種生藥成分在調控免疫反應方面具有多種複雜的機理,其作用中以對免疫抑制狀態最為有效,但也能改善亢進模型。小柴胡湯可刺激T細胞功能,可作用於吞噬細胞,改善抗體產生的抑制。

- 內分泌調節:小柴胡湯對丘腦、垂體、腎上腺系統有顯著的調節作用。

- 抗病原作用:黃芩有抗菌作用;柴胡對流行感冒病毒、結核菌植原蟲有抑制作用。

- 抗炎症抗過敏:小柴胡湯的抗炎作用機理具有雙重性,實驗表明,本方不僅通過促進垂體、腎上腺皮質激素功能,增強糖皮質激素的分泌及與糖皮質激素受體的結合,發揮間接的抗炎作用,也可能直接作用於炎症細胞,抑制花生四烯酸的級聯過程。柴胡可鎮靜消炎;黃苓降低毛細血管之通透性,可消腫及抗過敏;甘草可抗過敏;人參可增強網狀內皮系統之吞噬功能。本方抗炎,抗組織胺與抗肉芽腫作用較強。

- 袪痰鎮咳:半夏有明顯鎮咳作用;甘草可以袪痰止咳。

- 止嘔作用:半夏有止嘔作用;生薑促進消化液分泌;柴胡、黃芩有鎮靜作用。四藥合用,有鎮吐與緩解消化道症狀作用。

- 抗腫瘤作用:本方抗腫瘤效應已被臨床所證實,而其機理較為複雜,普遍認為與其免疫調節機制直接相關,其作用環節是多方面的。實驗表明,本方試管內對11種不同分化程度的人肝、膽道系統癌細胞株的濃度依賴性抑制效果,特別是對膽囊、膽道系統腺癌細胞株作用明顯。

- 其他作用:小柴胡湯能使膽囊結石症女性患者的Oddi氏括約肌收縮增強,舒張加速,從而可有效防止十二指腸液由乳頭逆流,亦可防止膽汁鬱積,這種調節作用可能是其治療胸脅苦滿的主要原因之一。長期應用本方,可抑制動脈硬化的發生,其作用機理包括減輕血管平滑肌損害、改善膽固醇代謝、抗氧化、調節血凝纖溶系統、抑制血小板凝集等。

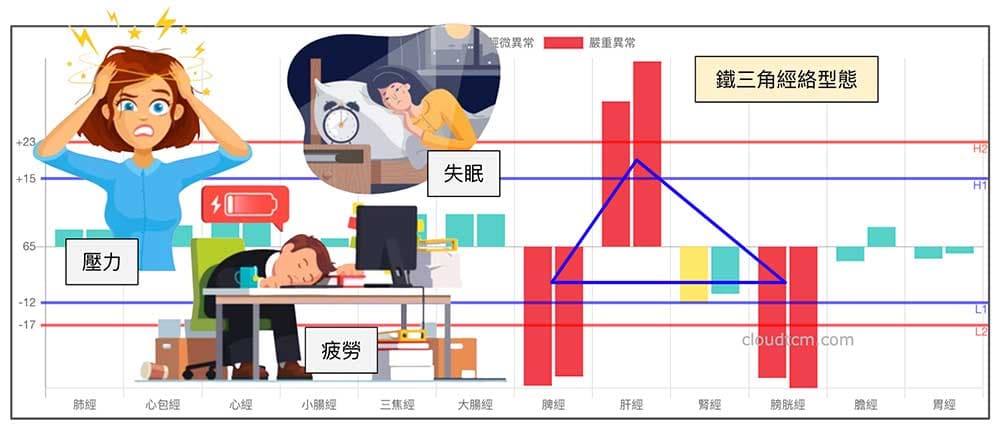

小柴胡湯的經絡型態

小柴胡湯的經絡型態,常見於所謂的鐵三角經絡型態,基於肝經實證、脾經膀胱經虛證的一種經絡型態,常見於夏天,而一年四季都有可能出現:

相關證候

相同名稱方劑

小柴胡湯, 出處:《傷寒大白》卷二。 組成:柴胡、黃芩、廣皮、甘草、川芎、天麻、半夏。 主治:少陽眩暈症,寒熱,嘔而口苦,頭眩,脈弦數。

小柴胡湯, 出處:《傷寒大白》卷二。 組成:柴胡、黃芩、廣皮、甘草、半夏、人參。 主治:和解少陽。主治:少陽潮熱,發於寅卯二時,先有微寒而熱,有汗,脈弦。

小柴胡湯, 出處:《喉科紫珍集》卷上。 組成:柴胡8分,甘草5分,元參1錢5分,黃芩1錢,制半夏1錢,桔梗1錢。 主治:少陽受病,頭角、兩耳前後結腫,耳鳴筋痛,寒熱嘔吐,煩躁。

小柴胡湯, 出處:《筆花醫鏡》卷一。 組成:柴胡2錢,赤芍1錢5分,甘草1錢,半夏1錢,黃芩1錢5分,人參5分,生薑2片,大棗2個。 主治:寒熱往來,少陽瘧疾,口苦耳聾,胸滿脅痛。

小柴胡湯, 出處:《回春》卷三。 組成:柴胡1錢,黃芩1錢,山梔1錢,柿蒂1錢,陳皮1錢,砂仁1錢,半夏1錢(薑汁炒),竹茹1錢,藿香8分,沉香3分,木香3分,茴香5分,甘草3分。 主治:身熱,煩渴,發呃。

小柴胡湯, 出處:《口齒類要》。 組成:柴胡1錢,黃連1錢半,半夏1錢,人參1錢,甘草(炙)5分。 主治:肝膽經風熱侮脾土,唇口腫痛,或寒熱往來,或日晡發熱,或潮熱身熱,或怒而發熱脅痛,甚者轉側不便,兩脅痞滿,或瀉利咳嗽,或吐酸苦水。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...