Liver and spleen disorders

肝脾不調的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2024-06-22

「肝脾不調」證,在中醫裡可說是萬能配角,幾乎所有的疾病都跟它脫離不了關係,所以經常可以聽到中醫師說:「你的肝不好,你的脾不好!」。

要理解這個證候,我們得先搞清楚中醫的肝臟與脾臟(可點選文字連結進階閱讀),與過去學校教的解剖學概念不太一樣。

傳統中醫認為,肝脾不調的罪魁禍首通常是心情不爽,當生氣到肝臟都要炸了,結果就會變成了「肝鬱氣滯」。

如果再加上吃飯沒節制,工作類到像條狗,每天用腦想東想西想太多,這也會傷害到中醫的脾臟。

根據五行原理,肝的五行屬木,脾的五行屬土,當肝這棵大樹太過茂盛時,就會欺負(剋)脾臟這塊土地。

當脾臟這塊土地被踩得稀爛,失去了運作功能,又或者濕氣太重把脾臟壓垮了。這樣一來,肝臟和脾臟就會鬧不和,造成功能失調。

最常出現的症狀,就是因為情緒因素(憤怒、抑鬱或精神緊張之時)所造成的腹瀉或大便溏、腹痛、胸肋之間疼痛脹痛、常嘆氣、精神抑鬱、心煩易怒、口苦口乾、噯氣、食慾不佳、腹脹、腸鳴、常放屁、面目浮腫、四肢無力、小便短少、苔白或膩,脈弦。

要驗證這件事情其實很容易,2024年6月端午節過後,台灣地區每天持續高溫,簡直就像一個大火爐。

奇怪的是,每個人身體內也像有一個火山一樣,大家的脾氣都不太好,普遍沒有耐心且容易發火。

某會員就分享,有一天他發現自己的小孩偷偷跑出去玩,竟然欺騙他說是去圖書館讀書。

當他發現事實真相時,頓時火冒三丈,直接就大聲開罵,鄰居全部都聽到他在大吼。沒想到,他的小孩超級白目,竟然還有理由頂嘴。

於是,家庭大戰一觸即發,持續爭論了1-2個小時,到了深夜的才結束,這位會員坐在書桌前,不知怎麼的感到肚子開始劇痛。

後來,他痛到他捲曲在床上,猶豫要不要去醫院掛急診?突然間,他腦子裡靈光一閃,想到了這可能是因為生氣過度,導致肝火旺盛、肝經異常。

由於他來不及幫自己進行經絡檢測以確認這件事,直接就用手指去按壓腳上「肝經」的「太衝穴」。

沒想到,才過了一分鐘,肚子痛竟然神奇地消失了。他就這樣一直按摩到睡著,隔天起床之後也沒有再腹痛了。

他感慨地分享給支援團隊說:「幸好我有學習經絡知識,不然真的要半夜跑急診了!」「原來,生氣除了傷害別人,最終傷害的還是自己的身體!」

肝脾不調證在經常被運用在女性的婦科疾病,因為傳統中醫認為:「肝藏血」又「主疏泄」,而「脾統血」又「主運化」。

當肝鬱氣滯時,血液運行就像塞車一樣,堵在那兒引發血瘀。或是肝不藏血、脾不統血,也會形成體內瘀血,導致月經不調。

常見的婦科症狀包括:月經提前或延後、經量過多或少、經血顏色暗沉還帶血塊、胸脅和乳房像充氣一樣脹痛、痛經、煩躁易怒、食慾不振…等。

肝脾不調證還會引發「白帶」或「黃帶」,帶下連綿不絕、稠粘臭穢、或流黃水、或夾雜血液,陰部灼熱或痛癢,還伴隨著口苦咽乾、心煩易怒、胸脅脹滿、腹脹便溏…等。

以上的分析就是傳統中醫的抽象分析,過去千年來許多人有看沒有懂,現在運用現代科技的數據與圖表,可以清楚理解什麼叫做「肝脾不調」。

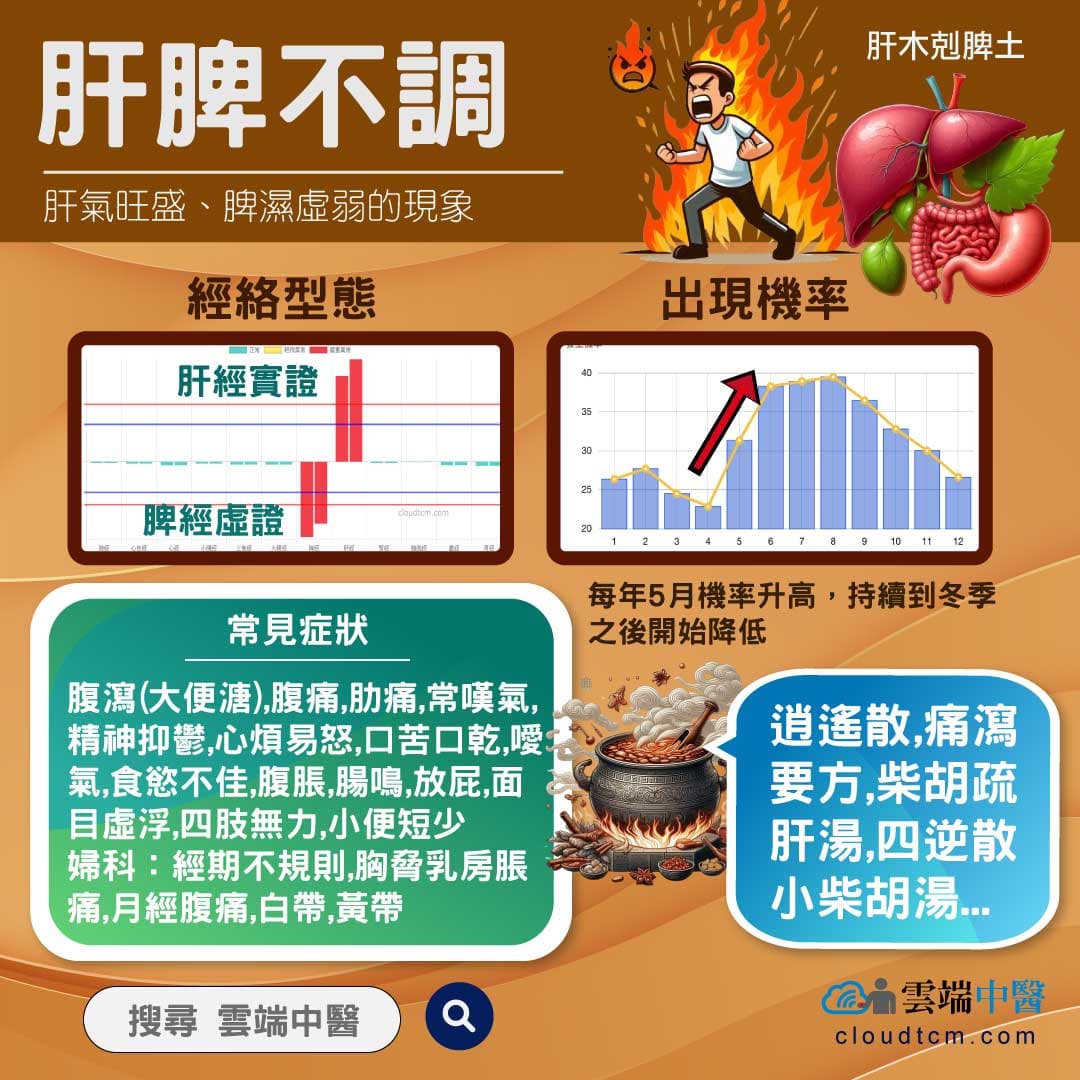

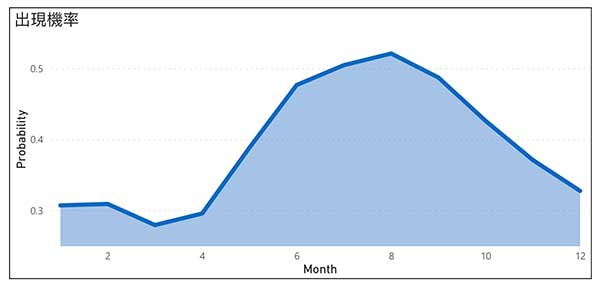

從下圖可以清楚看到,北半球在每年5-6月之後,肝經實證、脾經虛證的機率大幅上升,將近40%的人都會出現這種經絡異常現象。

春夏交替之際,肝氣(木氣)能量爆棚,而夏天的主氣是濕氣,這又會造成脾虛(土弱),所以肝脾不調成了這段期間的「標配」,這種狀態要等到冬天來臨才會慢慢改善,完全難以逃脫季節性的魔性力量。

有些會員也發現,無論哪一個季節,只要情緒不好、熬夜、用腦過度或過度疲累時,也有可能引發這種經絡型態,印證傳統中醫所說的「肝氣鬱結」導致的肝脾不調。

總之,肝脾不調與「季節」密切相關, 與生活情緒也有關聯,在炎熱的天氣下,要特別注意「肝脾不調」的養生法。

「肝脾不調證」常與「肝胃不和證」、「心脾兩虛證」、「脾虛濕困證」與「肝火上炎證」一起探討。常見於古代中醫多種疾病中,例如:「洩瀉」、「脅痛」、「臌脹」、「腹痛」、「月經不調」、「帶下」中。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成肝脾不調的主要原因

了解6種常見致病因素

心情鬱悶,情志不舒

現代人常常因為工作壓力大,遇到許多挫折而造成心情鬱悶,形成中醫所說的「肝氣鬱結」的情志病,會因為暴怒而加劇。

肝氣鬱結是導致肝脾不調的最主要原因。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

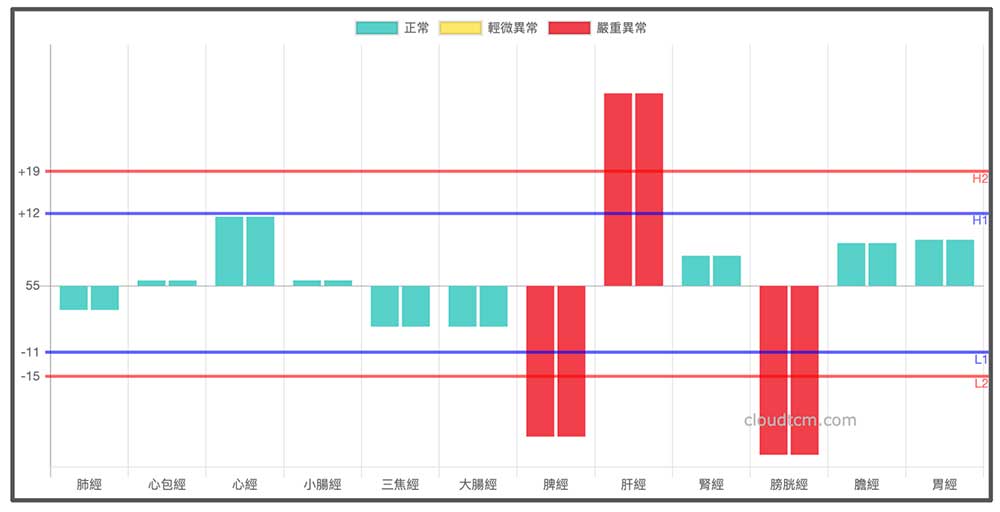

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

肝脾不調證的主要經絡型態,已於本文中提出分析,最常見於春夏之間的所謂「鐵三角經絡組合」,除了脾經虛證之外,還見肝經實證、脾經與膀胱經同時虛證。或是鐵三角經絡型態的變化型。

這種經絡型態幾乎主導著所有春末、夏季與初秋期間的所有疾病,以及許多現代流行慢性疾病,出現機率非常高,值得現代醫學界深入研究。

1脾經,膀胱經同時虛證(鐵三角經絡型態)

經絡型態

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人會出現這種經絡型態。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。雲端中醫稱之為「鐵三角經絡型態」。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解