主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

柴胡疏肝湯中加入白芍,主要有以下兩方面原因:

一、緩解肝氣鬱結,滋陰養血:柴胡疏肝湯主治肝氣鬱結,而白芍具有養血柔肝、緩解肝氣急躁之效。白芍能滋陰養血,緩解肝氣鬱結所致的肝陰不足,使肝氣得以舒緩,達到疏肝解鬱的效果。

二、配伍柴胡,相輔相成:柴胡疏肝解鬱,但性偏燥烈,容易傷陰。白芍性微寒,可緩解柴胡的燥烈之性,並滋陰養血,使柴胡疏肝解鬱的作用更加溫和、持久,防止因柴胡過於燥烈而傷陰。

柴胡疏肝湯中加入甘草,主要有以下兩點原因:

- 調和藥性: 柴胡疏肝湯以柴胡、黃芩等藥材為主,性偏寒涼,容易損傷脾胃。甘草性甘溫,可中和藥性,防止藥物過寒傷脾胃,使藥力平和。

- 緩解副作用: 柴胡疏肝湯中部分藥材如黃芩、柴胡,具有苦寒之性,可能引起腹痛、腹瀉等副作用。甘草具有緩解疼痛、止瀉等功效,可以減輕這些副作用,提高藥物的安全性。

柴胡疏肝湯中包含柴胡,主要有以下兩方面原因:

- 疏肝解鬱: 柴胡具有疏肝解鬱、升陽舉陷之功效,能解肝鬱氣滯之症,而疏肝解鬱是柴胡疏肝湯的主治方向,柴胡為君藥,不可或缺。

- 調和氣血: 柴胡還具有調和氣血的作用,可以改善肝氣鬱結所致的氣血不暢,進一步促進肝臟功能恢復,達到整體調理的效果。

因此,柴胡是柴胡疏肝湯中不可缺少的藥材,其疏肝解鬱、調和氣血的作用,是方劑療效的重要保障。

柴胡疏肝湯中加入陳皮,主要有兩方面原因:

- 理氣健脾,助柴胡疏肝: 陳皮味辛、苦,性溫,入脾、肺經。具有理氣健脾、燥濕化痰的功效。與柴胡搭配,可加強疏肝解鬱的效果,防止肝氣鬱結,進而影響脾胃運化,使症狀加重。

- 和中降逆,調和藥性: 柴胡疏肝湯中常用藥物如柴胡、黃芩等,性偏寒涼,容易損傷脾胃陽氣。陳皮性溫,可溫脾胃、和中降逆,緩解藥物寒涼之弊,使藥性更平和,避免藥物對脾胃造成負面影響,提高藥效。

柴胡疏肝湯中加入川芎,主要基於以下兩點原因:

- 疏肝解鬱,行氣止痛: 川芎性溫,味辛,歸肝經,具有疏肝解鬱、行氣止痛的功效。柴胡疏肝湯主治肝氣鬱結所致的脅肋脹痛、胸悶不舒、食慾不振等症,而川芎能幫助疏解肝氣鬱滯,使氣血流通,從而緩解疼痛症狀。

- 活血化瘀,通經止痛: 川芎還具有活血化瘀、通經止痛的功效。肝氣鬱結往往會導致氣血瘀滯,進而加重疼痛。川芎能活血化瘀,改善血液循環,並通過通經止痛的作用,緩解肝氣鬱結所引起的疼痛。

因此,柴胡疏肝湯中加入川芎,可以更好地發揮疏肝解鬱、行氣止痛、活血化瘀的作用,提高治療效果。

柴胡疏肝湯中加入香附,主要原因有二:

- 疏肝解鬱,理氣止痛:香附味辛、苦,性溫,具有行氣解鬱、止痛的功效。柴胡疏肝湯主要針對肝氣鬱結、氣機不暢導致的症狀,香附可幫助疏解肝鬱,使氣機通暢,從而緩解胸脅脹痛、乳房脹痛等症狀。

- 調和氣血,緩解疼痛:香附還能調和氣血,緩解疼痛。柴胡疏肝湯中的柴胡、枳殼等藥物疏肝解鬱,但可能引發氣血不暢,導致疼痛加劇。香附的理氣止痛作用可以協調其他藥物的功效,使藥力更加平和,減少副作用。

柴胡疏肝湯中加入枳殼,主要基於以下兩點原因:

- 疏肝理氣:枳殼味苦、辛,性寒,具有破氣消積、行氣止痛的功效。與柴胡、香附等藥材協同作用,可疏肝解鬱,行氣止痛,緩解肝氣鬱結所致的脅肋脹痛、胸悶、胃脘痛等症狀。

- 降逆止嘔:枳殼可降逆止嘔,對於肝氣上逆所致的噁心、嘔吐等症狀,可起到一定的緩解作用。與柴胡、半夏等藥材配合,能更好地消除肝氣鬱結所致的胃氣不降、嘔吐反胃等症狀。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

網路上經常有網友在搜尋「柴胡疏肝湯」、「柴胡疏肝散」、「柴胡清肝湯」...等等,一大堆類似的名稱,經常讓他們感到迷惑,這是因為千古以來肝藥常以柴胡命名,所以類似的名稱不少。

這裡就介紹「柴胡疏肝湯」,主要功效是「疏肝解鬱、行氣止痛」。主要用來改善「肝氣鬱結證」所造成的各種經絡氣滯的症狀,讓肝氣調順。

常見症狀是情緒抑鬱,情志不舒,胸脅或少腹脹痛,婦女月經不調,痛經,經前乳房脹痛,食慾不振,脘腹脹滿,噯氣頻作,大便失調,脈弦,舌苔薄白,情緒波動時上述症狀加重,嚴重者可能伴有頭痛、眩暈等現象。

本方在最原始出自於明代醫家葉文齡所著的《醫學統旨》中,主要用於治療「脅痛」,後世醫家在應用本方時又結合自己的臨床經驗,對其證治理論作了一些補充。

尤其是明未醫家張介賓,將本方收入《景岳全書》,並首次對柴胡疏肝散的配伍意義進行分析之後,該方在臨床運用更為廣泛,逐漸成為治療肝鬱氣滯證候的常用方。

回歸根源,多數疏肝中藥,都源自於《傷寒論》中提出的「四逆散」的加減變化,核心組成是柴胡、白芍、枳實、甘草等量配伍,重在調和肝脾之氣。

中醫的肝臟最害怕抑鬱,喜愛心情舒暢的感覺。如果心情不佳,就會導致肝氣鬱結,造成肝經、膽經氣血不通,肋間疼痛、胸悶胸痛,喜愛嘆氣。

由於肝經通往腹部,所以也會出現下腹痛、肚子痛、胃痛,在情緒上急躁易怒。由於肝氣橫逆犯胃,胃氣失和,所以噯氣、脹氣。脈象出現弦脈。

當代名醫張志遠在其著作《臨證七十年醫話錄》中曾經提到,四逆散是「逍遙散」、「柴胡疏肝湯」的始祖方,可投諸肝鬱氣滯、精神抑制、胸滿脅痛、婦女更年期綜合症。

老朽臨床以之調治肝炎、膽囊炎、胰腺炎、肋間神經痛...等均有效果。尤其對於肝炎、七情凝結,比起「一貫煎」療績更為廣泛。

四逆散以柴胡為主藥,白芍為輔,針對肝氣鬱結這一核心病機發揮作用,有效恢復肝臟的疏泄功能。當肝氣運行順暢後,脅肋疼痛、情緒抑鬱、胸悶等症狀自然緩解。

柴胡疏肝解鬱,枳實(或枳殼)疏理脾氣、降逆和胃;白芍柔肝緩急,甘草調和中焦、緩和藥性。四藥合用,使肝氣得以條達而不橫逆犯脾,脾氣健運則不壅滯。

肝氣鬱結日久,常易導致血瘀,出現如脅肋刺痛、舌有瘀點等表現。白芍與甘草合用,亦具良好的緩急止痛作用。

名醫秦伯未在《謙齋醫學講稿》中提出,此本方就是「四逆散」加川楝子、香附和血理氣,治療脅痛、寒熱往來,專以疏肝為目的。

柴胡、枳殼、香附理氣為主,白芍、川楝和血為佐,再用甘草以緩之,為「疏肝之正法」,重在疏肝解鬱、行氣止痛,為治療肝氣鬱滯的代表方劑。

本方設計主要運用「柴胡」歸經肝膽,條達肝氣而疏鬱結。香附善於疏肝理氣,並有良好的止痛作用。川芎也能疏肝開鬱止肋間痛,共助柴胡以解肝經之鬱滯,而增行氣止痛之效。

陳皮理氣行滯而和胃,白芍與甘草養血柔肝,緩急止痛,甘草調和藥性。本方配伍特點,是疏肝之中兼以養肝,理氣之中兼以調血,治肝之中兼以和胃,是千古名方。

由於白芍長於養血柔肝,與疏肝解鬱的柴胡配伍,是治療肝鬱氣滯證候的常用藥。

但也有人認為應該用「赤芍」,因其長於清熱涼血,活血散瘀,用於肝鬱化熱,並兼血脈不和者,較之白芍為優。

四逆散用於調理肝脾不和,「柴胡疏肝湯」疏肝解鬱,行氣止痛之力道,比較之四逆散大增。

後世醫家視其為治療「肝鬱氣滯」之常用方,並常依照不同症狀加味,例如《張氏醫通》加薑汁炒梔子,以清肝火,《醫學傳燈》加黃芩、半夏以健脾和胃。

至於類似中藥「柴胡清肝湯」,則是加入更多清熱瀉火解毒中藥,目的在於清熱解毒、疏肝養血。

本方在現代被廣泛應用,若分析超過500篇以上的期刊學術論文,歸納出用於治療各種失眠、肝炎、各種慢性胃炎、膽汁反流性胃炎、胃食道逆流、胸痛、脅間神經痛、潰瘍性結腸炎、高血壓伴隨焦慮症、功能性消化不良、腦中風後抑鬱、胃神經官能症、更年期綜合症、癲癇、肝氣鬱結不孕症、睪丸炎、各種癌症疼痛、痞滿症、腸躁症、慢性膽囊炎...等疾病,可見從肝論治可以治療各種疾病。

加減應用:

若脅痛明顯者,可加當歸、鬱金、烏藥等以增強行氣活血之力。若肝鬱化火,表現為口渴、舌紅、脈弦數者,可加山梔、黃芩、川楝子等以清肝瀉火。現代應用:可用於辨證屬肝氣鬱滯的肝炎、慢性胃炎、肋間神經痛等。

傳統服藥法

【組成】柴胡、醋炒陳皮 各二錢(各6克)川楝子、白芍(川芍)、炒枳殼 各一錢半(各5克)炙甘草 五分(3克)香附 一錢半(5克)

【用法】以上藥材共為一服,水二盂(約600毫升),煎至八分(約240毫升),於飯前服用。

注意事項及副作用

本方性辛香燥烈,久服易耗氣傷陰,故不宜長期服用。若見口乾、舌紅少苔等肝陰不足之證,應配合養血滋陰藥物同用。

現代藥理研究

- 對泌膽功能的影響:用雄性人鼠製成肝鬱模型,灌服本方湯劑,在腹腔麻醉條件下做膽汁引流,記錄1小時膽汁流址,結果表明,本方對肝鬱動物的泌膽功能有明顯的促進作用

- 對肝氣鬱模型大鼠血漿6-keto-PGfla、TXB2水平的影響將大鼠設定為肝鬱、肝鬱中藥和正常對照三組,血漿檢測結果:各組的6-keto-PGfla無顯著性差異,而肝鬱組的TXB2明顯升高,

- 成分研究:用原子吸收分光光度法,測定柴胡疏肝散中鋅、銅、鐵、錳微量元素含量。結果表明:單味藥水煎液中,柴胡鐵含量較高,方劑水煎液中富含鋅、銅、鐵、錳四種人體必須微量元素。

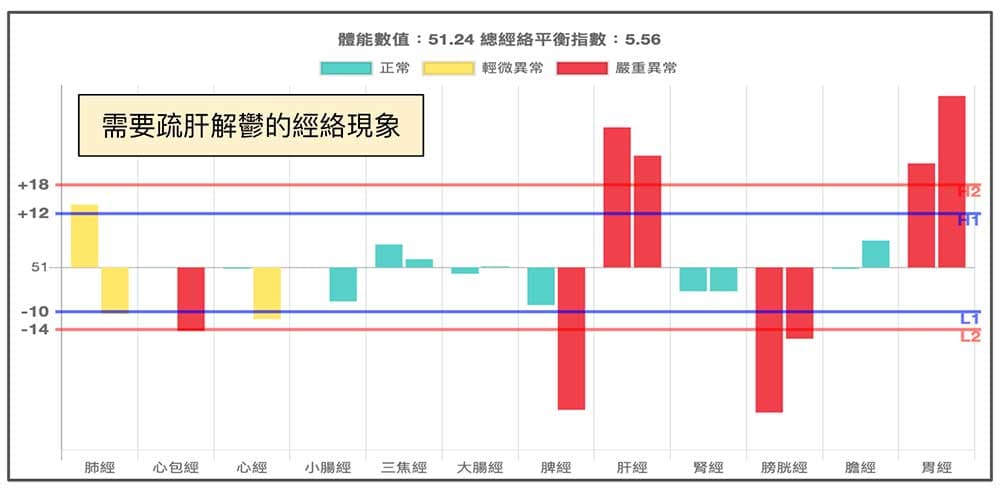

柴胡疏肝湯的經絡型態

此方一年四季都可運用,因為心情緒造成的「肝氣鬱結」是不分季節的,任何人都可以自行觀察,只要是心情鬱悶的人,很容易出現所謂的「鐵三角」經絡型態。

這種型態在夏季時,不論有沒有鬱悶都很容易自然出現,可以說是一種物理現象,透過休息、開心玩樂之後就會自然消失,如果沒有加以改善,自然會出現肝經、胃經實證,脾經與膀胱經虛證的基本經絡模型,如果出現身體疼痛的話,就可以運用「柴胡疏肝湯」。

如果化熱嚴重的話,就可以運用「柴胡清肝湯」。

如果一個人一年四季都出現這種經絡型態,也沒有進行疏肝解鬱,疏通經絡的話,各種慢性病就會開始醞釀,時間到了出現器質性病變之後,一切就會變得非常難以治療。

不定時服用疏肝、解鬱、健脾胃相關中藥,或是主動疏通相關經絡,就是預防各種疾病的基礎工作。

相關證候

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...