Ascendant hyperactivity of liver yang

肝陽上亢的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2024-05-11

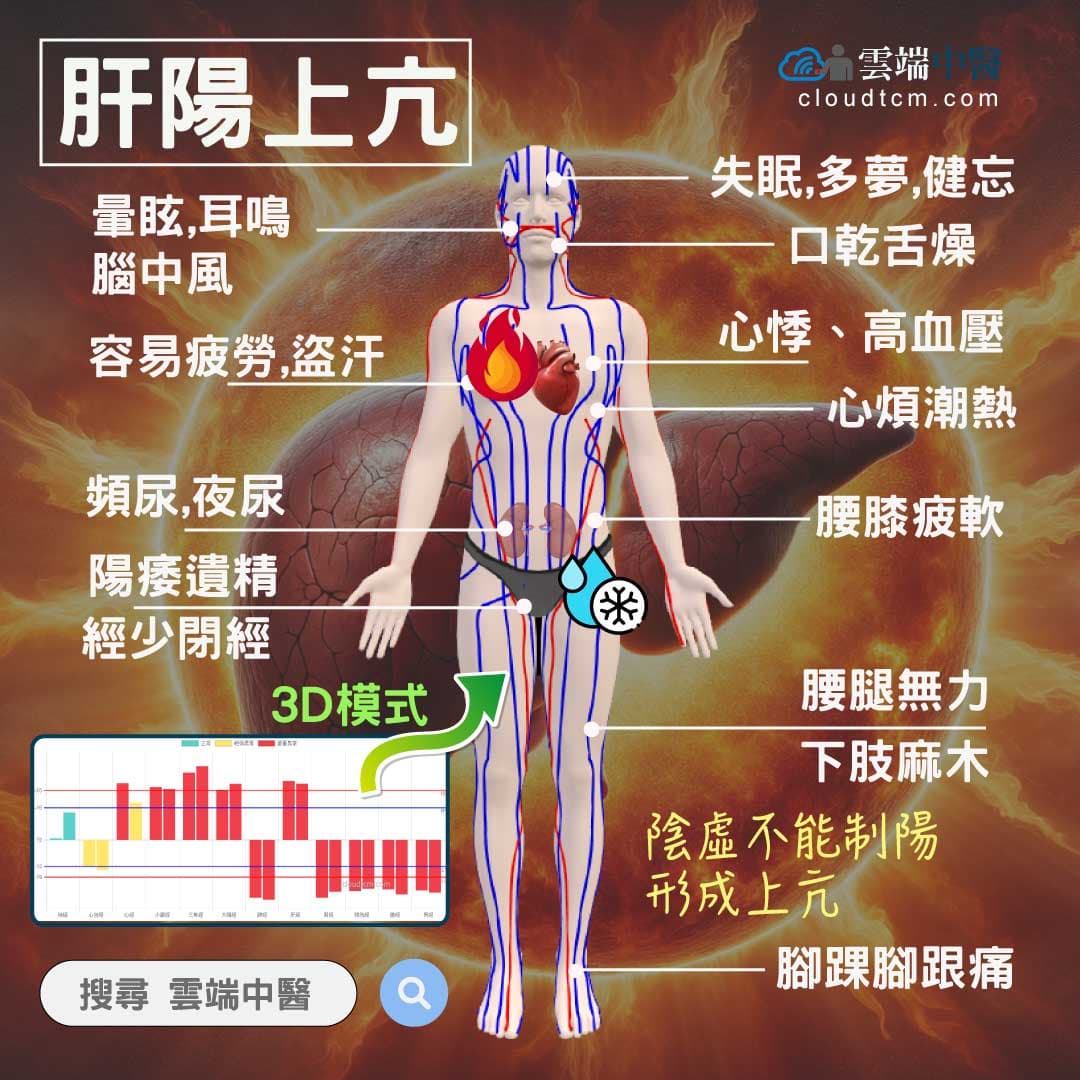

「肝陽上亢證」在中醫是指肝臟的陰陽失衡,通常是肝的陰性能量不足,或者是肝腎的陰性能量不足,無法抑制陽性力量,導致肝陽(即肝臟的陽性因素)過於旺盛並向上浮動。

這種現象會讓肝氣過度上升,形成一種表現為實證(過度活躍),但是本質為虛弱的病狀。此證常常是因為性行為頻繁、過度疲勞、七情內傷或飲食失調…等等原因所造成。

現代中醫普遍認為此證可能是高血壓、中風的主要證候。主要的症狀有:頭暈目眩、頭微脹、頭痛、眼睛怕光模糊、腎氣虛弱、噁心嘔吐、喜歡安靜獨處,面色發紅、耳鳴、口舌乾燥、舌邊紅、苔薄黃或薄白,脈弦細或弦細數…等等。

肝陽上亢證常見於古代中醫的「頭痛」、「眩暈」、「耳聾耳鳴」…等疾病中。

這種頭痛、暈眩通常是肝熱所造成,伴隨情緒暴怒而加重,同時會有睡眠障礙、煩躁易怒、肋痛、眼睛發紅、口苦、脈弦或弦數…等症狀。

也有可能是血虛內熱,引發肝陽旺盛所造成的耳聾或耳鳴。若從五行的立場看來,也可能是腎水不足所導致的肝病,所謂「水虧不能涵木」。

肝陽上亢也會見於青壯年,主因起於「腎精虧虛」而導致肝陽上亢,症狀是:耳鳴、腰疼、腿軟、足跟痛,在看到情色圖片或影片就會自動流出精液。

喜愛抽煙喝酒、老饕貪食之人,常常因為體內鬱熱,夾帶肝膽濕熱的症狀,也會出現類似肝陽上亢證。例如:肋痛、口苦、噁心嘔吐、小便黃、陰囊濕癢、苔黃膩、脈弦滑數等。

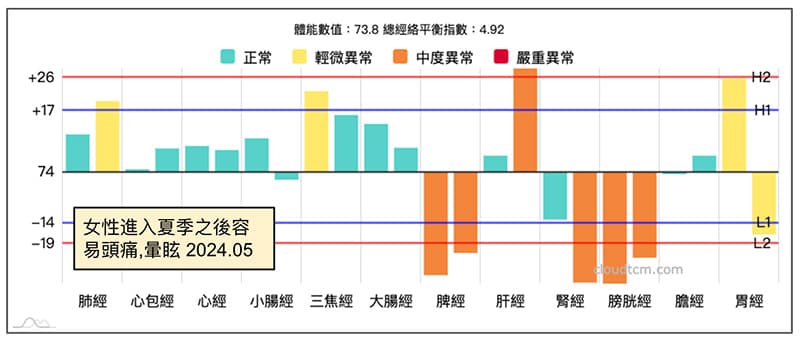

若從最核心的經絡模型來觀察,肝陽上亢很可能根源於基於肝經實證所產生的「鐵三角」經絡型態,最常見的症狀就是「頭痛」與「頭暈」。

某會員長期觀察自己的經絡型態,確認就是鐵三角經絡體質,她發現每年只要在天氣開始炎熱之後,就很容易出現暈眩,有時候會很嚴重,同時也會有腿軟現象。

而每次出現暈眩的時候,只要服用中醫的肝藥,例如「四逆散」、「小柴胡湯」都會改善,印證了肝氣旺盛會造成暈眩現象。

而所謂的「肝陽上亢」,應該就是在這種經絡模型下的不斷延伸與惡化,產生更多的疾病可能性。

例如,有不少腦中風的患者就是出現「鐵三角經絡型態」或是「綜合經絡型態」,而現代中醫也認為腦中風有可能就是源自於「肝陽上亢」。

通常肝陽上亢的人,經常會伴隨「腎陰虛」證候的症狀,例如:腰酸、睡眠障礙、健忘、容易煩躁、疲勞、因為情緒激動而流汗,經常出現於性行為頻繁或是經常手淫或遺精的病患身上。

同樣的,肝陽上亢證也與「肝陰虛」、「肝腎陰虛」證候類似,例如:面色無華、眩暈、多夢、眼睛酸澀、肢體拘急、麻木、婦女經少或閉經、白帶、盜汗、耳鳴、健忘、腰膝疲軟、遺精早洩、五心煩熱…等症狀。

在更年期的婦女和中老年後的男性中,由於腎氣逐漸衰退,衝脈任脈虛弱,這些變化都可能導致肝陽上亢的情況出現。這是因爲身體的內在調節功能減弱,無法有效制約肝陽的上升。

從現代人的經絡數據也可以常常發現,鐵三角經絡型態經常伴隨著腎經虛症,這可能也是背後的數據現象。

肝陽上亢證常與「肝風內動證」、「肝火上炎證」、「肝血虛證」一起討論。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成肝陽上亢的主要原因

了解8種常見致病因素

長期熬夜或睡眠障礙

中醫理論認為「人臥則血歸肝」,晚上睡覺時,五臟六腑的血液都歸於肝臟來解毒,如果不睡覺的話就會產生各種疾病。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

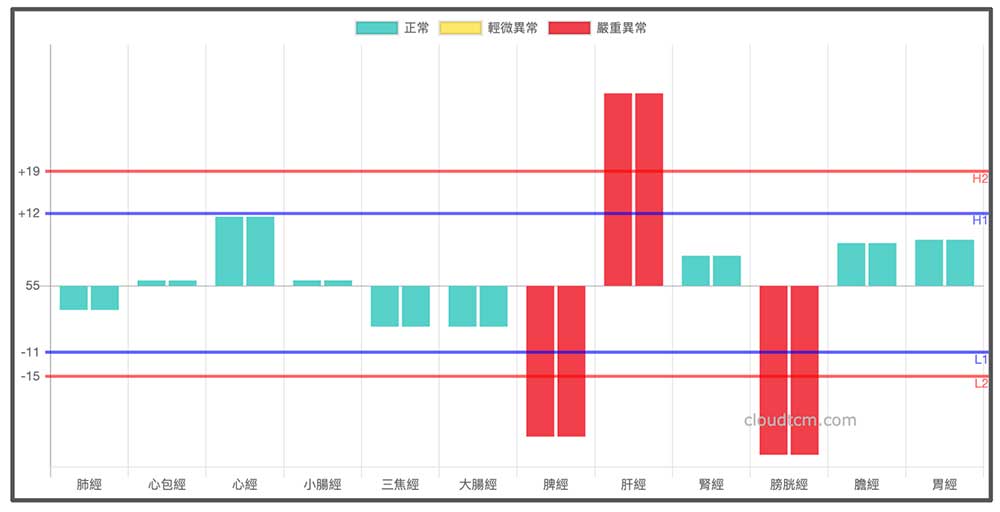

既然現代中醫普遍認為肝陽上亢證很可能是高血壓、中風的主要證候,那只要觀察高血壓或中風患者的經絡型態,就可以找出肝陽上亢證的經絡型態。

現代醫學發現,高血壓患者通常發病年齡大約在40歲左右。腦中風平均發生年齡大約在50歲以上。從這些數據可以看出,年齡就是一個關鍵。

通常40歲以上的經絡型態,很容易出現所謂的「綜合經絡型態」,也就是「鐵三角」經絡型態,加上「陽虛」的經絡型態。

這種經絡型態,很容易呈現「上實下虛」的狀態,下半身所有經絡能量都是不足的,因此可以解釋「肝血虛」、「肝腎陰虛」、「腎陰虛」的現象,連帶產生上半身能量過旺,上半身陽亢的狀態。

其他常見的經絡型態,可參考下面列出的型態:

1脾經,膀胱經同時虛證(鐵三角經絡型態)

經絡型態

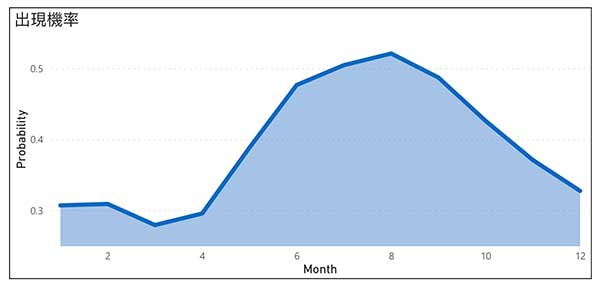

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人會出現這種經絡型態。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。雲端中醫稱之為「鐵三角經絡型態」。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解