主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

四逆散中加入甘草,主要有以下兩點原因:

- 調和藥性: 四逆散的主要藥性為溫熱,甘草性甘平,能調和藥性,避免溫熱藥性過於強烈,造成燥熱之弊。

- 緩解副作用: 四逆散中的藥物如附子、乾薑,性溫燥,容易傷津液。甘草能補脾益氣,生津止渴,緩解藥物對人體的副作用,使藥物更安全有效。

因此,甘草在四逆散中起著調和藥性和緩解副作用的重要作用,使其藥性更平和,更適合臨牀應用。

四逆散中包含柴胡,主要基於以下兩點原因:

- 疏肝解鬱,和解少陽: 柴胡性微寒,味苦,歸肝膽經,具有疏肝解鬱、和解少陽之效。四逆散主要用於治療少陽證,症狀包括寒熱往來、胸脅苦滿、口苦咽乾等。柴胡能疏肝解鬱,調和少陽,解除寒熱往來、胸脅苦滿等症狀。

- 升陽舉陷,利氣行水: 柴胡還具有升陽舉陷、利氣行水之效。四逆散針對少陽證中伴有氣陷、水停的患者,柴胡可升陽舉陷,利氣行水,緩解因氣虛水停導致的腹脹、四肢沉重等症狀。

四逆散中包含枳實,主要原因有二:

一、 理氣消脹,散結止痛: 枳實味苦性寒,入脾、胃經,能理氣消積、行氣止痛,對於寒邪客於少陽,氣機阻滯所致的腹痛、腹脹、胸悶等症狀,有很好的緩解作用。

二、 疏肝利膽,和胃降逆: 枳實還能疏肝理氣、利膽退黃,對於肝氣鬱結、膽汁鬱滯所致的脅肋脹痛、黃疸等症狀,也能起到一定的治療作用。

因此,四逆散中加入枳實,既能理氣止痛,又能疏肝利膽,有助於整體的治療效果。

四逆散方中使用白芍,主要出於以下兩個原因:

- 緩解寒邪束表,疏肝解鬱:白芍具有養血柔肝、緩急止痛、斂陰止汗的功效,能緩解寒邪束表導致的胸脅疼痛、寒熱往來等症狀。同時,白芍能疏解肝氣鬱結,改善氣血運行,配合其他藥物共同發揮疏風解表之功。

- 協調藥性,保護脾胃:白芍性微寒,能緩解柴胡等藥物的燥熱之性,防止燥傷脾胃。同時,白芍能和中緩急,保護脾胃功能,使藥物更好地發揮療效,避免產生副作用。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

四逆散是網路上相對熱門的中藥方劑,從Google Trend的紀錄顯示,台灣、香港與日本地區有一定比例的人都在搜尋此方劑。

四逆散主要功效是「透邪解鬱、疏肝理氣」,經常被運用來改善手腳冰冷身微熱,咳嗽、心悸、小便不利、肋痛、腹痛腹脹、腹瀉,脈弦,是改善「肝脾不和證」的主要方劑。

為什麼稱為「四逆」?這是指四肢的意思,體內肝氣鬱結,不得疏泄,導致陽氣內鬱、不能通達於四肢,所以手腳冰冷,此種「四逆」並不是體內陽虛(陰盛陽衰)那種原因所造成。

同時,肝病最容易傳脾,脾主四肢,肝病時就會脾病,脾土壅滯不運,就會導致陽氣不能敷布而四肢冰冷。

所以古人說這種四肢冰冷,不會太冷,只是氣不通所造成,所以古人說這是「熱厥」。真正寒氣深重的四逆,是「少陰病」的四逆,這是體內陽氣虛寒,經絡氣血不能通達四肢所造成。因此針對四逆散是不是位於少陰病?古今多有爭論。

從藥物組成看來,這不是體內陰寒所造成的四肢冰冷,改善的方法就是「透邪解鬱、調暢氣機」為法。

柴胡入肝膽經升發陽氣,疏肝解鬱。白芍斂陰養血柔肝與柴胡合用,以補養肝血,條達肝氣,可使柴胡升散而無耗傷陰血之弊。柴胡也是緩急止痛之佳品,與甘草配伍則療效更加,加上枳實,有「破結實,消脹滿」之功效。

本方所治療的範圍,主要就是「肝木乘脾土」、「陽鬱氣滯」之證,體內氣機鬱滯,升降失調,氣滯陽鬱化熱,則身微熱。心胸陽氣不通暢,出現咳嗽或心悸。水道失於通調,則小便不利。

肝旺脾虛則腹痛,胃腸氣機不利,則腹瀉、腹痛。主要就是「肝脾不和證」,此方常與小柴胡湯比較。小柴胡湯為和解少陽的代表方,四逆散則為調和肝脾的基礎方,不論古今被運用的頻率極高!

相關加減法:若咳者,加五味子、乾薑以溫肺散寒止咳。悸者,加桂枝以溫心陽。小便不利者,加茯苓以利小便。腹中痛者,加炮附子以散裡寒。腹瀉者,加薤白以通陽散結。氣鬱甚者,加香附、鬱金以理氣解鬱。有熱者,加梔子、川楝子於以清內熱。

四逆散的在近代被應用範圍很大,主要被歸納為四個大方向:「肝膽系統疾病」、「消化系統疾病」、「婦科疾病」、「精神系統疾病」。現代常用冶慢性肝炎、膽囊炎、膽石症,膽道蛔蟲症、肋間神經痛、胃潰瘍、胃炎、胃腸神經官能症、附件炎、輸卵管阻塞、急性乳腺炎。

與本方相關的方劑還有「枳實芍藥散」、「芍藥甘草湯」。四逆散、枳實芍藥散、芍藥甘草湯三方組成中皆有芍藥一味,均有緩急止痛之功,以治腹痛。而各有特點,四逆散主治肝脾不調,枳實芍藥散主治產後腹痛,芍藥甘草湯是酸甘化陰之劑,緩急止痛力強,對於多種痙攣性疼痛療效頗佳。

傳統服藥法

上四味,搗篩,白飲和,服方寸匕,日三服(現代用法:水煎服)

注意事項及副作用

陰虛氣鬱導致的脘腹、脅肋疼痛,忌用本方。

現代藥理研究

- 對平滑肌的影響:本方水提醇劑可抑制家兔平滑肌的收縮運動,使其頻率減慢,幅度減小。

- 對血壓的影響:靜脈注射可使狗血壓比明顯升高,維持時間2-9分鐘,呈現量效關係。研究發現四逆散的升壓作用無快速耐受性,同時心電圖監測也未出現心律紊亂,加強心臟功能。

- 抗休克作用:實驗發現對於狗、兔的失血性休克具有抑制作用。

- 強心作用:實驗針對狗心臟,靜脈給藥,可使心縮力加強,心搏加快,血壓升高。

- 抗心律失常作用:小鼠靜脈注射本方,能延長P-R間期使用心率變慢,並能對抗鳥頭鹼誘發大鼠心律失常。

- 抗缺氧作用:小鼠口服本藥煎劑,在缺氧狀態下的存活時間可明顯延長,並具有對抗異內腎上腺素引起缺氧的作用。

- 柴胡、白芍有鎮靜作用:柴胡含「柴胡皂苷」,白芍含「芍藥苷」均能鎮痛。白芍可鬆弛和抑制胃腸和子宮平滑肌的張力與運動,甘草亦有解痙效能。

- 柴胡、白芍、甘草均有抗炎作用;〔柴胡、白芍〕皆有解熱、抗菌效能。

- 綜觀全方,鎮靜、解痙、鎮痛、解熱作用較為顯著,特別是其抗肝損傷和抗炎作用十分顯著,並有抗菌作用,說明現代廣泛用於治療肝膽疾病和炎症是有藥理依據的。

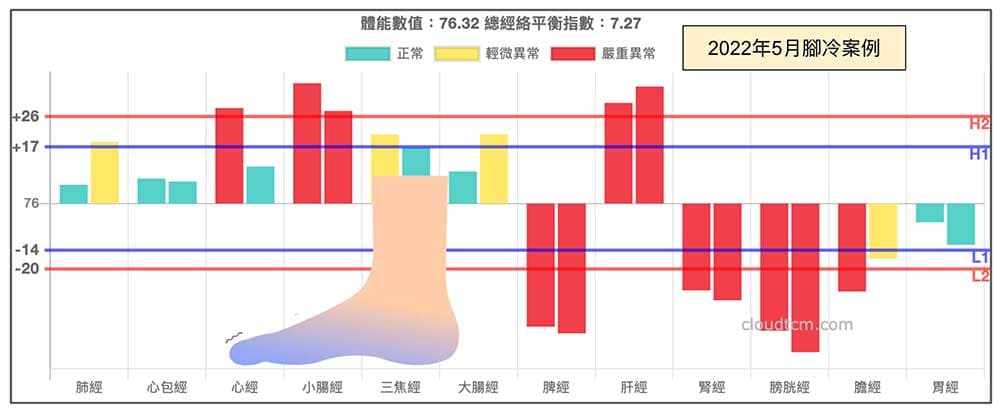

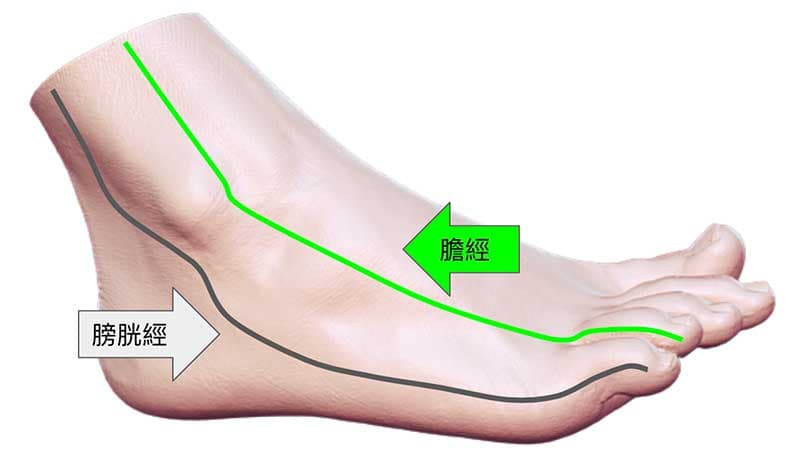

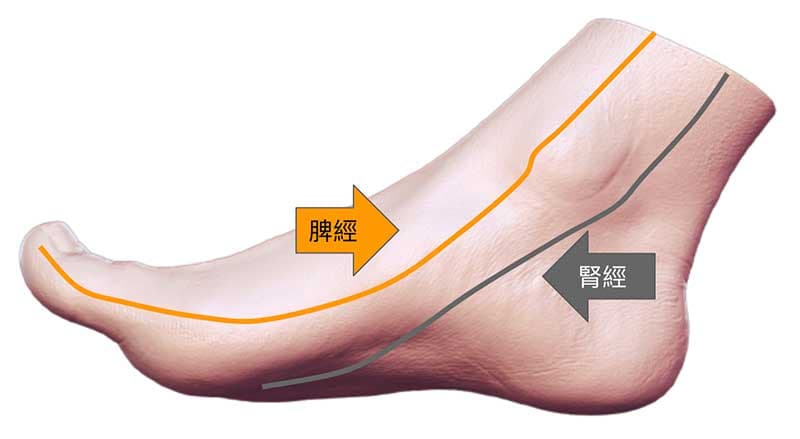

四逆散的經絡型態

相關證候

相同名稱方劑

四逆散, 出處:《聖濟總錄》卷二十七。 組成:太陰玄精石3分(末),硫黃1兩,不灰木1分,盆消1分(一方去不灰木加附子)。 主治:陰毒傷寒,手足厥,身冷,脈細。

四逆散, 出處:《聖惠》卷十二。 組成:甘草1兩(炙微赤,銼),附子1兩(炮裂,去皮臍),桂心1兩,乾薑半兩(炮制,銼)。 主治:傷寒,霍亂吐利,發熱惡寒,四肢拘急,手足厥冷。

四逆散, 出處:《傷寒論》。 組成:甘草10分(炙),枳實10分(破,水漬,炙乾),柴胡10分,芍藥10分。 主治:透解鬱熱,疏肝理脾,調和胃氣,和解表裏。主治:少陰病,寒邪變熱傳裏,腹中痛,小便不利,泄利下重,四肢厥逆;及肝脾不和,胸腹疼痛,泄利下重等。現常用于急慢性肝炎、急慢性膽囊炎、膽石症、膽道蛔蟲症、慢性胃炎、胃潰瘍、胃腸神經官能症、胰腺炎、闌尾炎、肋間神經痛及婦女月經不調、痛經、盆腔炎等屬于肝鬱氣滯,肝脾失調者。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...