Stomach Qi Reversal

胃氣上逆的原因,症狀與經絡,運用穴道與中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2024-04-06

傳統中醫學認為,胃氣正常情況下應當向下運行,這被稱作「降」。當胃氣逆行向上時,則形成了「胃氣上逆證」的病狀。

清代著名醫學家葉天士在其著作中提到:「脾宜升則健,胃宜降則」,健康的脾臟應當向上運行,而健康的胃則應當向下運行。

宋代醫學家朱肱也指出:「足陽明之氣下行,今厥而上行,故為氣逆。」在正常情況下,足陽明經的氣應當向下運行,若逆行向上,則形成氣逆。

造成「胃氣上逆」的原因很多,可以是外在環境的六淫(風、寒、暑、濕、燥、火)影響,或是內在情緒的七情(喜、怒、憂、思、悲、恐、驚)擾動。

也可以是飲食不節導致食物積累過多(食傷)而引起。當脾胃虛弱,無法維持正常的胃氣下降,就會出現胃氣上逆。

胃氣上逆證的主要症狀包括嘔吐和噁心,常見的還有胃酸逆流。此外,由於胃氣上逆,容易導致多痰,出現痰氣上逆的情況。

「胃氣上逆證」的主要症狀是:噁心嘔吐、食慾不佳、胃脘部脹痛、胃酸逆流、朝食暮吐,暮食朝吐,完穀不化、噯氣、呃逆、乾嘔、嘔吐清水、脈弦滑,舌苔薄白或白膩。

中醫也認為肺與胃的關係密切,相互影響。《黃帝內經》提到肺經「起於中焦,下絡大腸,還循胃口」。

肺經不僅起源腹部,而且下行連接大腸,經過胃口周圍,形成一個相互促進和依存的關係。

肺和胃都主導著「降」的功能,亦即向下運行的動作。胃氣上逆不僅導致消化系統的不適,如胃腸脹氣,還可能引起胸悶和肋間疼痛等症狀。

此外,由於肺與胃的緊密連接,肺部問題還可能伴隨著呼吸系統的症狀,如咳嗽和氣喘。

胃氣上逆證常見於古代中醫疾病:「呃逆」、「噯氣」、「嘔吐」、「反胃」等疾病中,常見於各種疾病的症狀中。

胃氣上逆證常常與其他證候一起出現,例如「胃失和降證」、「肝胃不和」、「肝氣犯胃」、「肝氣橫逆證」、「衝氣上逆證」、「痰飲內阻」、「脾胃虛寒」。所以可以改善的中藥方劑非常豐富。

其中要注意「肝氣橫逆證」,這主要因為肝氣鬱結,情緒造成造成橫逆犯胃。肝氣犯胃,可使胃失和降,出現肋間疼痛、口苦、噯氣、沒有食慾…等等。胃氣上逆證雖然有噯氣、胃脘脹滿,較不會出現肋間疼痛、口苦。

有一個特殊狀況稱之為「奔豚氣」,這與胃氣上逆類似,指自覺有氣從少腹上沖胸咽的一種病症。主要是因為肝鬱氣滯、心腎不交、痰濁阻滯所造成。

如果覺得以上描述內容很抽象,也可以運用經絡檢測,在平常實際觀察理解胃氣上逆證的經絡現象。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成胃氣上逆的主要原因

了解7種常見致病因素

心情鬱悶,情志不舒

現代人常常因為工作壓力大,遇到許多挫折而造成心情鬱悶,形成中醫所說的「肝氣鬱結」的情志病,會因為暴怒而加劇。

肝氣不舒暢,肝氣必犯土,是造成脾胃障礙而胃氣上逆。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

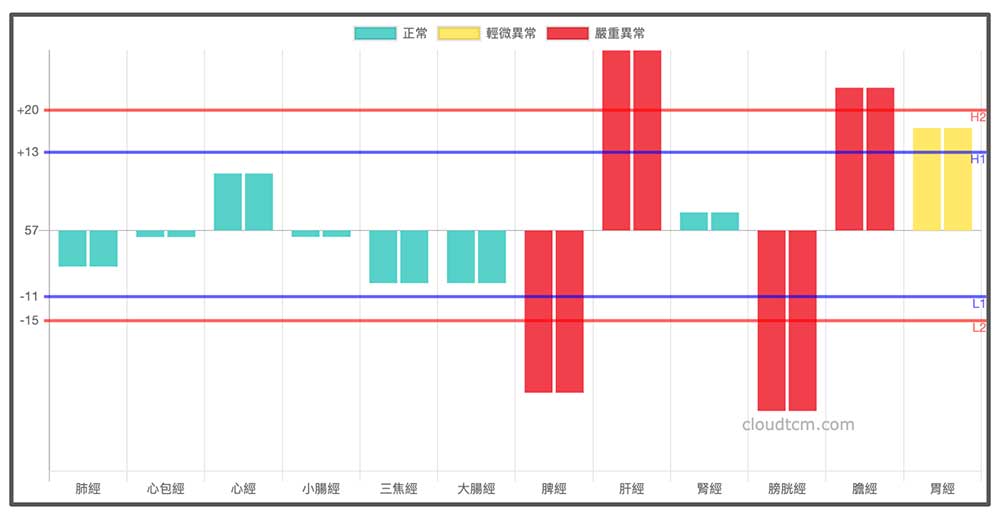

要理解「胃氣上逆」證,最簡單的方法就是找一個噁心、嘔吐且反胃的人,直接去觀察他身體的經絡現象最簡單。而事實上要複製這種現象是很容易的,每個人都可以親身實驗。

2023年4月15日早上,有一位會員就回報,由於他昨天晚上內心有很多煩惱,一直在思考事情導致沒有睡好,一早起床之後總覺得胃怪怪的,一直覺得噁心想要吐,一直乾嘔,同時也不想吃早餐。

之後他幫自己進行經絡檢測,出現下面這張圖,果然「胃經」能量衝的很高。

他在之前幾天也曾經測過經絡,也沒看到這麼強的胃經能量,他認為這應該就是造成他噁心嘔吐的主要原因,當然肝經實證,脾經虛證應該也會影響。

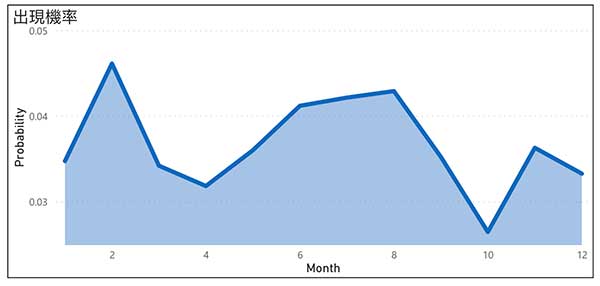

結果有趣的是,2024年4月初他再度感受到噁心想吐的感覺,沒想到一查歷史紀錄,原來去年四月的時候也是這樣。

可見,有很多症狀只是我們沒有去記錄觀察,其實每年在特定的時間,就容易出現特定的身體不舒服症狀,如果配合觀察經絡就可以知道背後的原因。

事實上,台灣地區從4月開始天氣就逐漸開始炎熱,從胃經的圓運動現象(開啟頁面),就可以清楚看出在每年4月胃經的能量就開始提升,所以每年從4月開始之後就比較容易出現脾胃的障礙問題。

由於肝經與胃經能量連動性高,這兩條經絡異常(實證、虛證)為主的經絡型態,都有可能出現胃氣上逆證。

1脾經+膀胱經虛證,肝經+胃經實證(鐵三角經絡型態變化型)

經絡型態

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人有機會出現這種經絡型態,肝經實證,脾經與膀胱經虛證,加上胃經實證,屬於「鐵三角」經絡型態之變化型。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解