主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

麥門冬湯中加入甘草,主要出於以下兩點原因:

- 調和藥性:麥門冬性寒,甘草性甘平,兩者配伍,可以使麥門冬的寒性緩和,避免藥性過寒對脾胃造成損傷,更易於人體吸收。

- 增強療效:甘草具有補脾益氣、和中緩急的功效,與麥門冬相輔相成,可以更好地滋陰潤肺、清心除煩,增強治療效果。同時,甘草還能緩解麥門冬可能帶來的口乾舌燥等副作用,提高患者的服藥體驗。

麥門冬湯中加入大棗,主要有以下兩點原因:

- 緩和藥性,調和脾胃:麥門冬性寒,單味服用易傷脾胃。大棗味甘性溫,可中和麥門冬的寒性,避免其損傷脾胃,並增強其滋陰潤燥的功效。

- 補益氣血,增強療效:大棗具有補中益氣、養血安神的作用,與麥門冬相配,可增強滋陰潤肺、養心安神之功效,使療效更加顯著。

因此,大棗的加入不僅能調和藥性,更能提升整體療效,是麥門冬湯中不可或缺的組成部分。

麥門冬湯中加入半夏,主要原因有二:

一、 燥濕化痰:麥門冬滋陰潤肺,但若痰濕壅肺,則難以發揮其效。半夏性燥,善於燥濕化痰,可助麥門冬清肺潤燥,使藥效更顯著。

二、 和胃降逆:半夏具有和胃降逆的作用,可緩解胸悶氣逆、噁心嘔吐等症狀,與麥門冬共同作用,更能改善因肺燥津傷導致的呼吸道不適。

麥門冬湯中包含大米的原因,在於利用其性味甘平、能補中益氣與和胃的功能。大米在方中作為佐藥,用以保護胃氣,防止其他藥物過於寒涼或辛燥而損傷脾胃。此外,大米還能夠增加方劑的口感,使患者更容易接受。

麥門冬湯以「麥門冬」為君藥,乃因其性寒味甘,入心、肺、胃經,具滋陰潤肺、養胃生津之功效。

方中以麥門冬為主,旨在滋陰清熱,緩解因陰虛所致的燥熱、津液不足等症狀。麥門冬的寒性可以清熱降火,甘味則能滋養陰液,使津液充沛,改善口渴、咽乾等不適。

同時,麥門冬亦可潤肺止咳,緩解因肺燥引起的咳嗽、氣喘等症狀。其入胃經,亦能養胃生津,緩解胃陰不足所致的胃痛、口乾等症狀。

麥門冬湯中加入人參,乃取其「補氣」之效,以平衡麥門冬之「滋陰」特性。

麥門冬性寒,擅長滋陰潤肺,但單用容易導致脾胃虛寒,影響藥力吸收。人參性溫,補氣益脾,能溫補脾胃,助藥力吸收,使麥門冬之陰液更易於到達肺部,達到滋陰潤肺之效。

此外,人參亦能增強體力,與麥門冬相輔相成,更能達到治療陰虛燥咳之功效。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

麥門冬湯的主要功效是「滋養肺胃,降逆下氣」,主要針對「肺陰不足」所引起的咳嗽(主要是乾咳)、痰咳不出來、氣上逆、口乾舌燥、咽喉部位喉嚨乾燥、手心腳心發熱、舌紅少苔,脈虛數。

麥門冬湯歷史悠久,源自於漢朝的《傷寒雜病論》,原文提到:「火逆上氣,咽喉不利,止逆下氣,麥門冬湯主之。」

後世醫家認為這是肺部虛熱,由肺胃津液枯竭所引起的證候。有些人因為「胃陰不足」,會出現嘔吐、口渴口渴時,也可以運用此方改善。

這是因為肺陰不足,常常是因為肺胃陰津耗損,虛火上炎所引起。津傷則陰虛,陰虛則火旺,火旺必上炎,以致肺氣上逆,於是發生咳逆上氣。

尤其在流感或新冠感染後,體內餘熱耗傷肺部津液,容易留下乾咳、咽喉乾燥等後遺症,這類情形正是麥門冬湯的常見運用範圍。

這種情況一開始是有痰,但就是咳不出來,接著會覺得口乾、舌燥,胸口煩悶、心裡發熱。

除了外感引起之外,有些人本來就長期胃陰不足,胃氣失調、沒有往下順,反而往上沖,就會覺得想吐、口渴,這也是體內津液不足的表現。

肺陰不足的狀態如果一直拖著不處理,時間久了容易讓肺部功能變得不好,進而引發更深層的問題。

麥門冬味甘性寒,能清潤肺胃、滋陰生津、潤燥降火,在這個方子裡占了很重要的比重。古人認為麥門冬的好處很多,所以用量比例要大,才能把虛火降下去、養回身體的津液。

《本草新編》提到「麥門冬瀉肺中之伏火,清胃中之熱邪,補心氣之勞傷,止血家之嘔吐,益精強陰,解煩止渴,美顏色,悅肌膚,退虛熱,解肺燥,定咳嗽,真可持之為君...不用麥冬之多,則火不能熄矣。」

麥門冬湯的組成,主要有以下功效分類:

- 滋陰潤肺類:主要運用「麥門冬」,直接滋養肺胃之陰,清降虛火,解決乾咳、口乾等陰虛症狀。

- 降逆化痰類:主要運用「半夏」,可以降逆下氣,化痰止嘔,緩解咳逆、痰多等氣逆症狀。

- 補氣生津類:主要運用人參、甘草,補益脾胃之氣,促進津液生成,協助滋陰藥物發揮作用。

- 健脾和胃類:主要運用梗米、大棗,強化脾胃功能,保障津液生化之源,使滋陰效果持久穩定。

此方劑主要運作原理如下:

- 滋陰與降逆並用:麥門冬滋陰潤肺為主,半夏降逆化痰為輔,兩者一寒一溫,相互制約,既清虛火又降氣逆,避免單一藥物過偏。

- 補氣以生津:人參和甘草補氣健脾,氣足則能化生津液,與麥門冬的滋陰相結合,解決陰虛氣弱的問題。

- 健脾以固本:梗米和大棗健脾和胃,鞏固後天之本,確保津液生化有源,支持整體滋陰效果。

- 協同平衡:整個方劑通過藥物性味的搭配,達到寒溫平衡、滋補不滯的效果,針對肺胃陰虛、氣逆上衝的病理機制。

若從中醫哲學的角度來看,此方除了滋陰之外,是「培土生金」(健脾胃養肺)的中藥方劑。因此在每次感冒之後通常要服用幾天,以達到收尾目的。

麥門冬湯的加減法:陰傷甚者,加沙參、玉竹等。咳逆較甚者,加百部、款冬花等。嘔吐較甚者,加竹茹、生薑等。方中人參亦可用西洋參代,則益氣養陰之功更佳。

另帶一提的是,「竹葉石膏湯」也是作為清除病後餘熱,益氣生津降逆之方。清代醫家張潞認為,麥門冬湯是「竹葉石膏湯」加減變化而來,是此方移除竹葉、石膏,加上麥門冬數倍,再加大棗而成。

麥門冬湯對後世方劑的影響很大。在漢朝之後麥門冬湯之後,後世制訂的同名異方多達104種,都是以麥門冬湯變化加減而來。

清代名醫唐宗海在《血證論》中說:「氣逆血升,此血證之一大關鍵也。故仲景治血,以治沖為要。麥門冬湯主之。」因此可見,在血證(吐血、咳血、鼻血、便血、尿血、皮下出血、婦科異常出血等等)的治療上,麥門冬湯同樣是重要方藥之一。

麥門冬湯和清代溫病學家的有關養陽方劑有著密切的傳承關係。傳統認為「傷寒派」對於「陽虛」的論述較為完備,而清代溫病學家對於「陰虛」的論述較為完備,所研發的「沙參麥冬湯」就是一例。

近代中醫對於麥門冬湯的研究非常廣泛,若分析超過800篇期刊論文,可以歸納出以下的治療疾病:

- 呼吸系統與肺部疾病:咳嗽(含慢性咳嗽、感染後咳嗽、感冒後久咳、老年咳嗽變異性哮喘、兒科久咳、燥咳、喉源性咳嗽、小兒喘息性支氣管炎、支氣管哮喘),特發性肺纖維化(含肺部纖維化、肺間質纖維化、新型冠狀病毒感染恢復期肺纖維化、新型冠狀病毒感染後遺梅核氣),肺癌(含肺癌轉移、非小細胞肺癌、晚期肺腺癌、鼻咽癌、術後併發症),慢性支氣管炎,肺系疾病,肺痿,慢性阻塞性肺病,放射性肺損傷,急性肺損傷,肺炎(含多重耐藥性呼吸機相關性肺炎、高血壓性心臟病合併肺部感染、肺心病急性發作期),支氣管擴張症。

- 消化系統與胃部疾病:慢性胃炎(含慢性萎縮性胃炎、慢性淺表性胃炎、胃陰虧虛型慢性胃炎、胃痞、幽門螺桿菌性胃炎、胃癌前病變),胃食管反流病(含咽喉反流性疾病、胃食管反流病相關性咽異感症、胃食管反流性食管炎、食管癌術後反流性食管炎),術後虛證嘔吐(含化療後嘔吐、惡性腫瘤化療後消化道反應、妊娠期劇吐、呃逆),糖尿病胃癱(含糖尿病性胃輕癱),陰虛型便秘,潰瘍病,胃陰虧虛型功能性消化不良,放射性食管炎。

- 其他疾病與症狀:乾燥綜合征,慢性咽炎(含慢性乾燥性咽炎),復發性口腔潰瘍,系統性硬皮病,糖尿病(2型糖尿病),發熱(含癌性發熱、陰虛發熱),便血(陰虛型便血),梅核氣,消化道副反應(如ACEI致乾咳、抗抑鬱藥胃腸道副反應),顏面再發性皮炎,腹膜透析相關性纖維化,心肌纖維化,心悸失眠,聲嘶,口乾。

傳統服藥法

麥門冬七升 ,半夏一升,人參二兩,甘草二兩(炙),粳米三合,大棗十二枚。上六味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,溫服一升,日三服,夜三服。

注意事項及副作用

肺痿病,有虛熱與虛寒之分。屬於虛寒者,不宜使用本方

現代藥理研究

- 降血糖作用:研究發現對於四氧嘧啶糖尿病小鼠,其作用強弱依次為竹葉石膏湯>白虎加人參湯。麥門冬湯>=八味丸,人參湯>=五苓散,對於KK-CA 小鼠在絕食條件下,人參湯、竹葉石膏湯、白虎加人參湯、麥門冬湯等作用明顯,而八味丸、五苓散的效果弱,然而在非絕食條件下,則以八味丸的降糖作用為強, 其他方劑之間未見差別。

- 鎮咳作用:麥門冬湯的鎮咳作用進行探人研究。首先是對速激肽的拮抗作用,認為該方的鎮咳作用機制可能與其抑制和拮抗炎症性咳嗽誘發遞質的產生及游離相關。麥門冬及其主要成分Ophiopqonin ,可抑制由P物質引起的呼吸道炎症所致咳嗽,及Phosphoramidone 引起的咳嗽,而可待因則無此作用。

- 抗過敏作用:麥門冬湯對脫顆粒及組織胺游離呈劑量依賴性的抑制效果,此效果的強度與對脫顆粒劑及組織胺游離有抑制效果的色咁酸二鈉相仿。

- 促進唾液分泌作用:研究比較健康者、支氣管炎患者與乾燥綜合症患者服藥前後的情況,進行唾液分泌試驗、淚液分泌試驗。結果發現麥門冬湯有促進唾液分泌效果。

麥門冬湯的經絡型態

外感熱病後的經絡型態,常與夏季鐵三角經絡習型態類似,或是夏季外感後,容易出現麥門冬湯證。2022年6月,某會員回報在新冠確診後5天,就出現喉嚨乾癢、咽喉部嚴重乾燥,感覺有一點痰卻咳不出,喉嚨癢癢一直想要咳嗽,嚴重口渴,走路時明顯有感覺胸部微喘。服用麥門冬湯2天後,症狀消失90%以上。

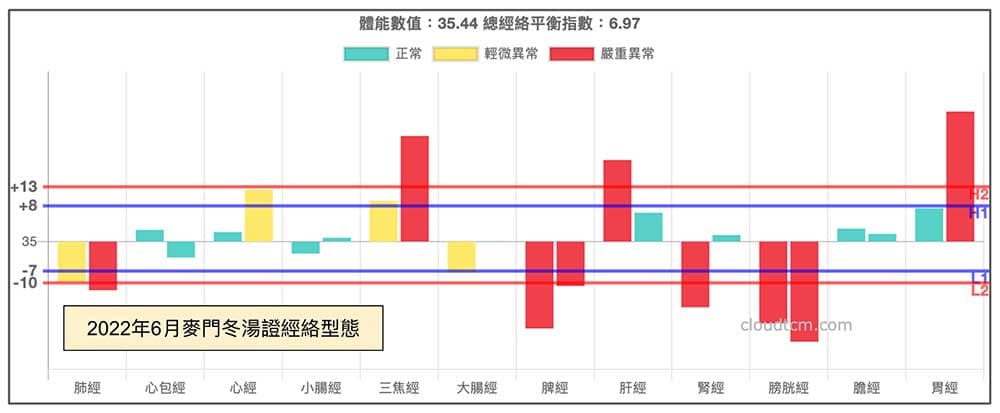

在服用麥門冬湯前經絡現象分享如下,從圖上可以清楚看出三焦經與胃經實證,這種現象依照該會員描述,已經持續數天以上。

相關證候

相同名稱方劑

麥門冬湯, 出處:《扶夀精方》。 組成:黃芩、黃連。 主治:咳嗽。

麥門冬湯, 出處:《慈幼新書》卷首。 組成:麥冬、黃芩、茯苓、淡竹葉。 主治:妊娠子煩,心常驚悸。

麥門冬湯, 出處:《痘疹傳心錄》卷十五。 組成:當歸、芍藥、麥門冬、生地黃。 主治:痘疹。便實燥渴,津液不足,血枯不榮。

麥門冬湯, 出處:《簡明醫彀》卷三。 組成:麥冬1錢,天門冬1錢,遠志1錢,當歸1錢,白芍藥1錢,生地黃1錢,人參1錢,黃耆1錢,牡丹皮1錢,阿膠1錢,藕節1錢,炙草1錢。 主治:思慮傷心,吐血衄血。

麥門冬湯, 出處:《濟生》卷三。 組成:麥門冬(去心)1兩,橘皮(去白)1兩,半夏(湯泡7次)1兩,白茯苓1兩,白朮1兩,人參半兩,甘草(炙)半兩,小麥半合。 主治:霍亂已癒,煩熱不解,多渴,小便不利。

麥門冬湯, 出處:《活幼心書》卷下。 組成:麥門冬(去心)3錢,乾葛3錢,人參(去蘆)2錢,赤芍藥2錢,升麻2錢,赤茯苓(去皮)2錢,甘草2錢,石膏末5錢。 主治:斑疹熱毒,頭痛煩悶,狂渴妄語。麻疹內外熱盛,色紫黑者。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...