Spleen Yin deficiency

脾陰虛的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-07-05

脾陰虛,指的是中醫的脾臟,因為陰液不足,導致濡養和滋潤功能減退,進而出現虛熱內生的一系列症狀。

長久以來,中醫界主要在討論的是「脾虛」,以「脾氣虛證」、「脾陽虛證」居為多,清朝名醫唐宗海,在其著書《血證論.男女異同論》中提到:「始與補脾陰,古少發明」,確實很少人在討論「脾陰虛證」。

然而,沒有脾陰的支持,脾陽也不能單獨完成脾臟生理功能。既然有陰就有陽,所以脾之「一陰一陽,未可偏廢」。

書上說「五臟皆有陽虛陰虛之別」,脾臟有陰氣、陽氣。脾之陽氣指的是「脾氣」、「脾陽」,而脾臟之陰氣指的是「脾血」、脾之「津液」。

脾臟在身體裡的主要功能,是把我們吃下去的食物和水分轉化成可以被身體吸收和利用的營養,然後再把這些營養送到五臟六腑去使用。

這整個過程不只是靠「脾陽」(也就是脾的陽性能量)在運作,還需要「脾陰」這部分,也就是脾的滋潤、調和功能來幫忙。

在中醫臨床上,所謂的「脾陰虛」,其實可以有兩種情況:一種是脾臟的津液(也就是水分)不夠,另一種是脾的陰血不足。

脾陰虛證指的是脾臟陰血、津液不足的證候,通常是以下原因造成:

- 飲食因素:長期愛吃辛辣、燥熱的食物(像是辣椒、燒烤),或者經常服用溫補類的中藥(如人參、黃芪),再加上常喝酒,會對脾胃造成傷害,特別是損傷脾陰(脾的陰液)。如果又有吃飯不規律、時飽時餓或營養不良的情況,身體製造陰液的能力就會變差,導致陰液不足。

- 慢性疾病或長期生病:如果長期拉肚子、發燒(例如像肺結核這類疾病),或者有糖尿病(古稱「消渴」),這些都會慢慢耗損體內的陰液。

- 胃的陰液長期不足:這也會連帶影響脾的陰液,因為中醫認為「脾胃互為表裡」,彼此關係密切。

- 情緒引發火氣:如果長期煩惱、憂慮太多,會讓氣滯不通、轉化為內火,這樣的內火會暗中耗損脾陰。

- 過度勞累:如果身體或腦力長期過度使用,勞累過頭,也會讓陰血慢慢耗損。

- 體內濕氣重:所謂「脾喜燥而惡濕,胃喜潤而惡燥」,胃不可少陽氣,脾亦不可缺陰液,其陰陽燥濕適宜,則胃納脾運的功能才能正常,濕氣重時也容易造成脾陰虛。

脾陰虛的人,以陰虧失濡和虛熱內擾為主要特徵,常見的表現有以下幾類:

- 消化方面:雖然常常覺得餓,但實際上吃不多,食慾減退。嘴巴乾,但又不想喝太多水。噁心嘔吐(乾嘔)、呃逆、嘈雜胃痛或有灼熱的感覺、消化不良。排便有時會便祕、大便乾硬或大便溏薄,有時又會覺得排不乾淨,帶點黏黏的感覺。

- 內陰液不足:嘴唇容易乾裂,喉嚨、口腔感到乾燥,皮膚也比較乾、沒有光澤。由於「脾之液為涎」,脾陰缺乏唾液減少,所以口乾舌燥,舌紅少津。舌頭會偏紅,表面乾燥、沒有什麼舌苔,有些人甚至舌面會出現裂痕。

- 虛熱症狀:到了下午會出現低燒,手心和腳心會覺得熱,容易心煩、睡不好。脈細數或弦細

- 其他症狀:身體變得瘦弱,肌肉消瘦,容易疲勞無力。女性可能會出現月經量變少,顏色偏紅的情況。

基於上述,改善脾陰虛的方法,是滋陰健脾,甘涼濡潤,兼顧清熱生津。由於脾胃互為表裡,所以脾陰虛與胃陰虛常並存,需結合具體症狀側重調理。

如果一個人長期脾陰虛,可能累及腎陰,形成脾腎陰虛,需加強滋補腎陰。

最常運用的中藥方劑是「沙參麥冬湯」或《溫病條辨》的「益胃湯」,側重滋養胃脾之陰。

常用的中藥單方是山藥、黃精、芡實、蓮子、薏苡仁、麥冬、石斛、玉竹、天花粉。當虛熱明顯時,輔助清熱中藥是知母、生地、玄參。

脾陰虛的人,一定要避免熬夜(傷陰),適度運動(如太極、瑜伽),避免過度出汗。保持情緒平穩,減少思慮過度。平常要多疏通肝經、脾經、胃經及膀胱經,因為這是脾陰虛的基本經絡型態。

脾陰虛證常見於古代中醫「胃痛」、「便秘」、「吐衄、「便血」...等等疾病中。常常與「胃陰虛證」、「大腸津虧證」、「心脾血虛證」一起討論。

造成脾陰虛的主要原因

了解5種常見致病因素

過度疲勞

現代人經常工作繁多且壓力大,經常加班不休息,晚上該休息時也還在應酬,長期下來造成過度疲勞。

過度疲勞傷害脾胃,造成脾陰血不足,經常是造成脾陰虛的主要原因。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

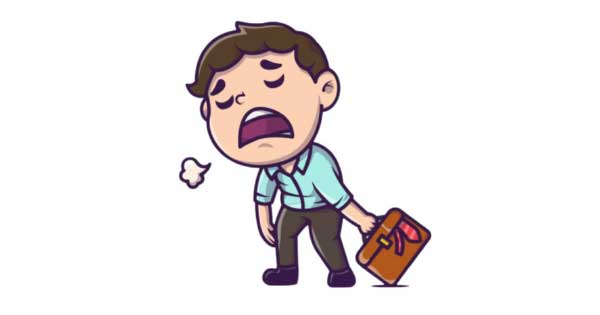

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

脾陽虛的經絡現象,主要見於「脾經異常」的相關經絡型態,一年四季都有可能出現。

真正的關鍵在於,當脾經虛證的時候,通常肝經與胃經都是實證,上半身的三焦經與大腸經也很容易出現實證證,這些都是火氣大的症狀,長期「脾弱胃強」,就會出現「脾胃陰虛」的症狀。

1脾經,膀胱經同時虛證(鐵三角經絡型態)

經絡型態

出現機率

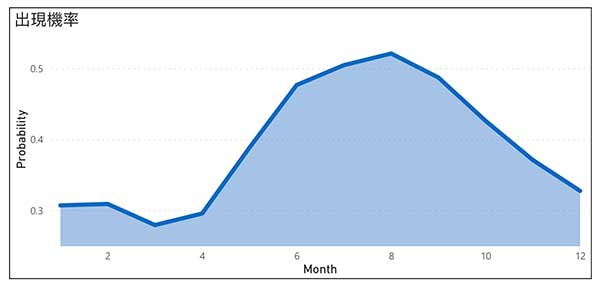

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人會出現這種經絡型態。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。雲端中醫稱之為「鐵三角經絡型態」。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解