從現代醫學觀點看嘔吐

嘔吐是一種常見的生理反應,可能由多種原因引起,涉及消化系統、中樞神經系統、內分泌系統...等原因。

消化系統相關原因包含腸胃炎(由病毒或細菌感染引起)、食物中毒、胃食道逆流、消化性潰瘍、腸道阻塞...等等。

中樞神經系統相關原因包含:偏頭痛、顱內壓增高(腦腫瘤、腦出血)、暈動症(暈車、暈船)等,刺激嘔吐中樞而引起嘔吐。

部分孕婦在早孕期間會出現噁心、嘔吐(孕吐),糖尿病酮症酸中毒時也會嘔吐,一些藥物副作用、情緒壓力都會造成嘔吐。

嘔吐的原因多種多樣,平時生活中一些不明原因的嘔吐,也可以從中醫經絡的觀點來探討,提供不同方面的觀點。

從中醫的觀點看嘔吐

嘔吐這一症狀在中國已困擾人們千年以上,古代醫書如《黃帝內經》、《傷寒雜病論》等,幾乎無不對其進行探討,並累積了大量治療經驗與案例。

嘔吐與噁心常常同時出現,噁心可能是嘔吐的前兆,嘔吐通常伴隨噁心,但噁心未必導致嘔吐。本文所探討的,主要是指將胃中食物吐出的情況。

由於嘔吐是臨床上常見的症狀,雲端中醫資料庫已累積了大量關於嘔吐時的經絡數據,這些數據來自患者發生嘔吐當天的經絡檢測結果。

若能將這些經絡數據與傳統中醫的證候分析結合,不僅能進一步印證古人對證候的推斷,還能提升現代中醫對嘔吐機制的理解與應用。

古人認為,一個人會嘔吐有以下的幾種證候,分別列述如下:

1.外感風寒

古人認為,感冒的時候最容易引起嘔吐,夏天的「暑濕感冒」更容易引起嘔吐。

古人認為感冒主要指兩種情況,一種是「寒邪侵襲體表」,另一種是「暑濕」影響人體的防禦機能。

《傷寒論》中提到:「或已發熱,或未發熱,必惡寒,體痛,嘔逆,脈陰陽俱緊」,風寒感冒會引起嘔吐。

這種嘔吐是因為寒邪包裹肌膚,使得人體的陽氣無法正常發散,氣無法向外排出,於是堆積在體內,導致胃氣上逆,引發嘔吐,最常運用「桂枝湯」進行調整。

暑濕感冒影響人體的嘔吐類型,是因為濕氣困住中焦(即腸胃功能受影響),因此除了嘔吐,還會出現胃腹脹悶、食慾不振、身體沉重、四肢無力...等症狀,最常運用「藿香正氣散」調理。

由於感冒並沒有特定的經絡型態,通常感冒的經絡型態就是每個人平日常見的經絡型態,所以可參考下面提到的各種可能性。

2.胃寒

古人認為,胃寒最容易出現嘔吐,如果一個人本身脾胃虛弱(中焦陽氣不足),那麼吃完飯後不久就容易反胃嘔吐,還常伴隨胃痛、打嗝、怕冷、身體消瘦、四肢無力等症狀。

最常見的現象是,突然吃了太多生冷的食物,就會引起胃部劇烈疼痛,嘔吐時先吐出大量清水,接著才吐出剛吃下的食物,吐完後會覺得比較舒服。

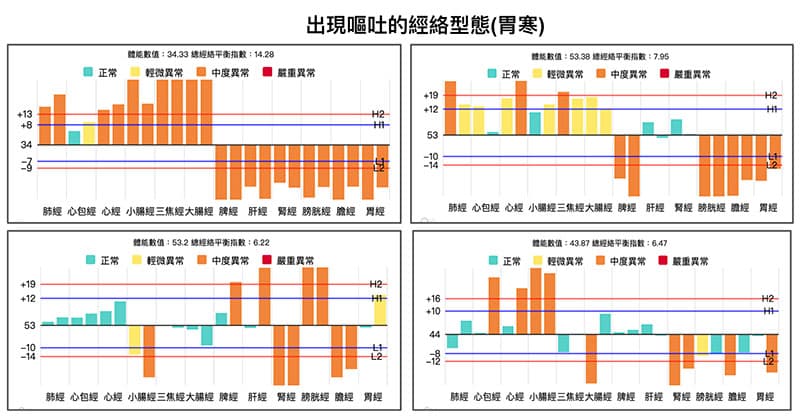

要印證胃寒所造成的嘔吐現象,這就相當容易了,有不少出現嘔吐的經絡現象,就是呈現所謂的陽虛經絡現象(見下圖)

遇到胃寒造成的嘔吐,治療的原則就是溫暖胃部、祛除寒氣、降低胃氣上逆,常用的是「理中湯」、「附子理中湯」。

3.胃熱

從大量現代人經絡數據都經常可以印證一個現象,絕大多數的疾病,都是體內極端寒或極端產生出來的結果。

所以胃寒會嘔吐,胃熱也會嘔吐,而且胃熱嘔吐的機率確實蠻高的。

胃熱所引起的嘔吐,通常還會伴隨胃酸、打嗝有酸腐味(噯腐)、口臭,並且感覺胃部脹悶、小便偏黃、便秘。

這種情況大多是因為飲食過於油膩、辛辣,或者經常喝酒,導致體內濕熱堆積在中焦(胃部),除了嘔吐,還會有反酸、口臭、胃悶、便秘、舌苔黃厚等胃熱的症狀。

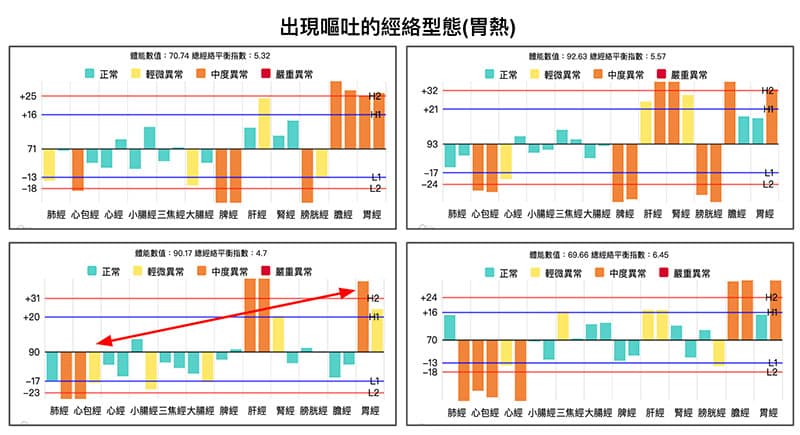

在雲端中醫的資料庫諸多案例中發現,胃經、膽經實證時,代表體內火氣大,確實很容易出現嘔吐(見下圖)。

最值得觀察的現象是,通常胃經實證的時候,心包經都會出現虛證。印證傳統中醫所說的「臟腑別通理論」是真實的,所以心包經的「內關穴」,千年以來常用來治療噁心嘔吐。

最常用運用的方法,就是運用一些苦寒性的中藥來降胃火,通常效果是很快速的。

4.肝胃不和

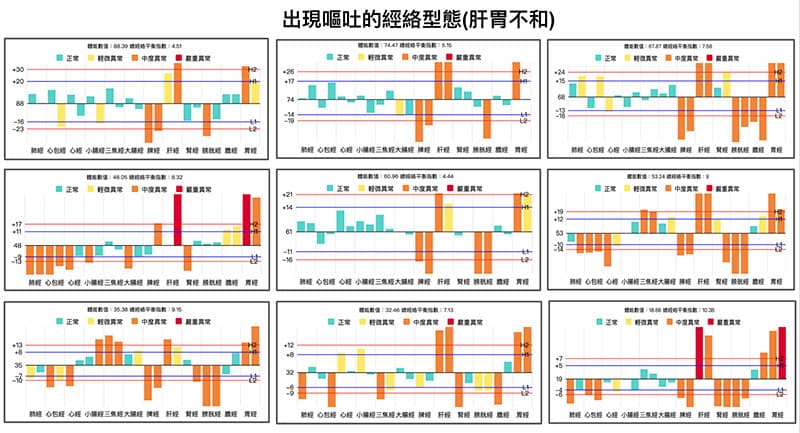

從大量現代人經絡數據中發現,不少肝經+胃經的經絡數據,都會出現嘔吐。

這種經絡型態,通常都會伴隨脾經+膀胱經虛證,形成典型的鐵三角經絡型態,由於真實案例太多,下面一次列出9個人的經絡圖如下:

以上這些真實的經絡現象,都是出現嘔吐、噁心反胃時進行檢測的,可以清楚看見肝經+胃經嚴重實證,這很容易出現肝胃不和。

這種情況通常是長期的慢性現象,因為肝氣鬱結不順暢,影響到胃的正常運作,導致胃氣上逆,頻繁出現嘔吐與噁心,但不會劇烈到無法忍受。除了嘔吐之外,還會伴隨胸悶、胃部脹滿、肋骨周圍疼痛、口苦...等等。

如果在情緒波動(如生氣、壓力大、焦慮)時,嘔吐的症狀會變得更加嚴重,最常運用小柴胡湯合左金丸改善。

大家也可以親自驗證,經常容易生氣或情緒鬱悶的人,確實很容易出現「鐵三角」經絡型態,進而出現各種種消化系統的疾病。

此外,傳統中醫認為胃陰虛也會造成嘔吐,這可以是肝胃不和的延伸現象。同時,傷食(吃太飽)也會嘔吐,這與現代醫學理解的是一致的。

從上面歸納出來的經絡型態也可以清楚得知,許多的症狀,背後都有類似的經絡現象,如何改善這些經絡現象,是預防與治療疾病的關鍵秘訣。

如果有一個人長期處於上面提到的經絡現象,就很容易在生病的時候出現嘔吐,每個人都可以親身驗證。

相關的8個中醫證候與中藥方劑

改善嘔吐的50個中藥方劑清單

改善嘔吐的63個食物清單

與嘔吐的相關症狀或疾病

關於嘔吐之相關中醫典籍

- 《諸病源候論》/巢元方 十四、咳逆上氣嘔吐候 五臟皆稟氣於肺,肺感微寒則咳嗽也。寒搏於氣,氣聚還肺,而邪有動息。邪動則氣奔逆上,氣上則五臟傷動,動於胃氣者,則胃氣逆而嘔吐也。此是肺咳連滯,氣動於胃而嘔吐者也。凡諸咳嗽,甚則嘔吐,各隨證候,知其腑臟也。

- 《本草綱目》/李時珍 嘔吐(有痰熱,有虛寒,有積滯)。【痰熱】〔草部〕葛根(大熱嘔吐,小兒嘔吐,蕩粉食。),澤瀉(行水止吐。),香附(妊娠惡阻,同藿香、甘草煎服。),黃連,苦耽(勞乏嘔逆。),麥門冬(止嘔吐燥渴。),前胡(化痰止吐。),蘆根(主嘔逆不食,除膈間客熱,水煮服。或入童尿。),乾薹(煮汁。),赤小豆,豌豆(止嘔逆。),綠豆粉,蒒草子,〔果木〕茯苓,豬苓,梔子,楸白皮,梓白皮(止嘔逆,下氣。),蘇枋木(人常嘔吐,用水煎服。),楊梅(止嘔吐,除煩憒。),枇杷(止吐下氣。),木白皮(止嘔逆,煮服大佳。),葉(止嘔吐不止。),〔水石〕黃丹(止吐逆。),胡粉,水銀,鉛,滑石(暴得吐逆,湯服二錢。),石膏(胃火吐逆。),陰陽水(飲數口,即定。),〔蟲獸〕蟬蛻(胃熱吐食,同滑石末,水服。),蘆蠹蟲(小兒乳後吐逆,二枚,煮汁服。),羊屎(嘔吐酸水,以十枚煎酒服。),牛乳(小兒吐乳,入蔥、姜煎服。),兔頭骨(天行吐不止,燒研,飲服。),〔人部〕人乳(小兒初生吐乳,同籧篨篾、鹽少許,煎汁,入牛黃服。)。【虛寒】〔草部〕細辛(虛寒嘔吐,同丁香末服。),蒼朮(暖胃消穀,止嘔吐。),白朮(胃虛嘔逆,及產後嘔吐。),人參(止嘔吐,胃虛有痰,煎汁入薑汁、竹瀝服;胃寒,同丁香、藿香、橘皮煎服;妊娠吐水,同乾薑丸服。),艾葉(口吐清水,煎服。),半夏(嘔逆厥冷,內有寒痰,同面作彈丸,煮吞之;妊娠嘔吐,同人參、乾薑丸服;小兒痰吐,同麵包丁香,煨熟,丸服。),南星(除痰下氣止嘔。),旋覆花(止嘔逆不下食,消痰下氣。),蘇子(止吐。),香薷(傷暑嘔吐。),藿香(脾胃吐逆為要藥。),木香,當歸(溫中,止嘔逆。),茅香(溫胃止吐。),白豆蔻(止吐逆,散冷氣,胃冷忽噁心,嚼數枚酒下。小兒胃寒吐乳,同縮砂、甘草末飲服。),生附子(胃寒有痰,同半夏、生薑煎服。),縮砂仁,廉姜,白芷,紅豆蔻,高良薑(溫中下氣消食。忽嘔清水,含咽即平。),肉豆蔻(溫中下氣止吐,及小兒乳霍。),益智子(胃冷。),〔谷菜〕糯米(虛寒吐逆。),燒酒,白扁豆,豇豆,乾薑,生薑(煎醋食。又同半夏煎服,去痰下氣,殺蟲止嘔吐。),芥子(胃寒吐食。),白芥子,〔果木〕橘皮(止吐消痰溫中。嘈雜吐清水,去白研末,時舐之。),蜀椒(止吐殺蟲。),胡椒(去胃中寒痰,食已即吐水,甚驗。),畢澄茄,吳茱萸,食茱萸(並止冷吐。),檳榔(止吐水,同橘皮煎服。),沉香,檀香,丁香(治吐,同陳皮煎服;小兒丸服;或同半夏丸服。

-

《外臺秘要》/王燾 咳逆上氣嘔吐方四首 《病源》五臟皆稟氣於肺,肺感微寒則成咳嗽也。寒搏於氣,氣聚還肺,而邪有動息,邪動則氣奔逆上,氣上則五臟傷動,動於胃氣者,則胃氣逆而嘔吐也,此是肺咳,連滯氣動於胃而嘔吐者也。又有季夏脾王之時,而脾氣虛不能王,有寒氣傷之而咳嗽者,謂之脾咳,其狀咳則右脅下痛,陰陰引膊背,甚則不可動,動則咳發。脾與胃合,脾咳不已,則胃受之。其狀咳嗽而嘔,嘔甚則長蟲出是也。凡諸咳嗽甚則嘔吐,各隨證候知其腑臟也。

-

《三指禪》/周學霆 嘔吐脈論 嘔吐之症,一曰寒,一曰熱,一曰虛。寒則脈遲,熱則脈數,虛則脈虛,即其脈可以分其症。最易治者,寒,陽明為消磨五穀之所,喜溫而惡寒,一自寒犯於內,兩相齟齬,食入即吐,不食亦嘔。彼法夏、丁香、白蔻、砂仁,本草所注一派止嘔定吐之品,非不神效,不如一碗生薑湯,而其效更速者,經所謂寒氣客於腸胃,厥逆上出,故痛而嘔是也。最誤治者,熱(寒涼燥烈之性,功過參半焉者也。夫嘔吐,病之最淺者也,噎膈,病之至深者也,極為易辨。嘔吐,其來也猝;噎膈,其來也緩。嘔吐,得食則吐,不食亦有欲嘔之狀;噎膈,食入方吐,不食不嘔。嘔吐,或寒或熱或虛,外見寒熱與虛之形;噎膈,不食亦與平人一般。嘔吐不論年之老幼;噎膈多得之老人。嘔吐,脈有遲、有數、有虛;噎膈,脈緩。

-

《沈氏尊生書.嘔吐噦源流》:「嘔苦水則由邪在膽,膽上乘胃,故逆而吐膽汁,以致所嘔為苦水也(宜吳萸、黃連、乾薑、茯苓、黃芩)。嘔清水則渴欲飲水,水入即吐,名為水逆(宜神朮丸、五苓散)。吐涎沬則以脾虛不能約束津液,故涎沬自出(宜六君子湯加益智仁、生薑,或以半夏、乾薑等分為末)。…然而嘔吐又有總治之法(宜白豆蔻湯)。」

- 《丹溪心法.嘔吐》:「大吐,渴飲水者即死,童便飲之,最妙。