主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

葛根湯中加入白芍,主要出於以下兩方面考慮:

1. 調和葛根的升散之性:葛根善於解肌發表,但其性偏於升散,容易耗傷津液,引起口乾舌燥。白芍味苦酸,性寒,入肝脾經,有收斂固澀之效,可緩和葛根的升散之性,防止其過分耗損津液。

2. 緩解葛根引起的肌肉痠痛:葛根解表功效顯著,但同時也會引起肌肉痠痛的副作用。白芍具有養血柔肝、緩急止痛之功效,能夠緩解葛根引起的肌肉痠痛,提高患者的舒適度。

綜上所述,白芍在葛根湯中起着調和藥性、緩解副作用的作用,與葛根相輔相成,共同發揮解表止痛的效果。

葛根湯中加入麻黃,乃因麻黃性辛溫,具發汗解表之效,可疏散風寒,宣肺止咳。葛根性甘涼,具解肌退熱之效,能緩解寒邪束表,引發的肌肉痠痛、發熱等症狀。

麻黃與葛根相配,一寒一熱,一散一收,既能發散風寒,又能解肌退熱,更可協同促進血液循環,緩解寒邪引起的肌肉僵硬,達到治療風寒表證的效果。

葛根湯中加入桂枝,主要基於以下兩個原因:

一、溫陽解表: 桂枝性溫,味辛,具有溫陽解表、散寒止痛的功效。葛根湯主要用於治療外感風寒所致的發熱、頭痛、惡寒、無汗等症狀,而桂枝可以溫陽散寒,促進氣血運行,幫助患者驅散風寒,解除表證。

二、調和營衛: 桂枝與葛根、麻黃等藥物協同作用,可調和營衛,使營氣得復,衛氣得固,從而達到解表散寒、通絡止痛的效果。桂枝的溫陽作用,可以促進營氣運行,而葛根、麻黃等藥物則可以疏通經絡,使衛氣得固,最終達到治療外感風寒的目的。

葛根湯中加入甘草,主要有以下兩個原因:

- 調和藥性: 葛根性寒,麻黃性溫,甘草味甘性平,能調和麻黃之溫,緩解葛根之寒,使藥性更為平和,減少副作用。

- 增強療效: 甘草具有解毒、緩解肌肉疼痛、止咳等功效,與葛根、麻黃等藥物配伍,可增強整體療效,更好地治療外感風寒、表寒裏熱的病症。

甘草在葛根湯中發揮著重要作用,不僅平衡藥性,更能提升藥效,是不可或缺的組成部分。

葛根湯中加入生薑,主要有以下兩個原因:

- 解表散寒: 生薑性溫,具有發汗解表之效,能驅散風寒,配合葛根、麻黃等藥物,可有效治療風寒感冒所致的發熱、頭痛、鼻塞等症狀。

- 和胃止嘔: 生薑味辛,能溫中和胃,可緩解葛根湯中麻黃的發汗作用所引起的胃氣上逆、嘔吐等症狀,起到調和藥性、避免副作用的作用。

因此,生薑在葛根湯中起着重要的作用,既能促進發汗解表,又能和胃止嘔,使藥效更加協調,療效更佳。

葛根湯中加入大棗,主要有以下兩點原因:

- 緩和藥性: 葛根湯中含有麻黃等辛溫之品,容易造成燥熱,大棗性甘溫,可緩解麻黃的辛燥之性,避免藥性過於猛烈,使藥效更加平和。

- 調和脾胃: 大棗具有補中益氣、健脾和胃的功效,可以幫助脾胃更好地吸收葛根湯中的藥物成分,提高藥效,同時也避免藥物對脾胃造成損傷。

葛根湯以「葛根」為君藥,因其具有解肌發表、升陽透疹、生津止渴之效,用於治療外感風寒,肌表不和,發熱惡寒,頭痛鼻塞,肢體痠痛,無汗等症。

葛根性甘涼,入脾、胃經,能解肌發表,使肌膚腠理開泄,寒邪得解,外感症狀得以緩解。同時,葛根能生津止渴,緩解因風寒侵襲而導致的口乾舌燥等症狀。故葛根為葛根湯中不可或缺的重要藥材,其功效對於治療風寒感冒起著關鍵作用。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

葛根湯是一個相當熱門且重要的中藥方劑,尤其是日本人的最愛,在Google Trend始終是全世界最熱門中藥,搜尋量日本地區佔第一名。原因無他,就是因為此藥治療感冒很有效!

葛根湯幾乎可以治療改善多數時候的感冒症狀,任何初學中醫者,只要對於中醫辨證有困難性,都可以先從「葛根湯」下手,之後再學習其他變化。

葛根湯原始出自於漢朝的《傷寒論》,主要是六經辨證之「太陽病」,原始條文是:「太陽病,項背強几几、無汗、惡風,葛根湯主之。」、「太陽與陽明合病者,必自下利,葛根湯主之。」

當一個人外感傷寒,進入太陽病階段之後,若是為「無汗惡風」,就是葛根湯證,主要症狀就是:發熱、惡風寒、頭痛、脖子緊痛、上背緊痛、無汗、脈浮緊等。由於此方的特點,就是肩頸酸痛,所以只要遇到感冒肩頸酸痛時,通常就會可以先運用此方。

《傷寒論》辨證太陽病主要區分為兩系,一是「麻黃湯系」,也被稱為「表實」,發燒、無汗、怕風的人,就是表實,表實者可發汗,就用麻黃。二是「桂枝湯」系,也被稱為「表虛」,發燒、汗出且怕風的人就是表虛,是不能用麻黃的。

葛根湯是桂枝湯+葛根+麻黃,所以介於「麻黃湯系」與「桂枝湯」中間,因此可以說是兩系兼治,效果奇佳!《傷寒論》有一條文寫著:「太陽病,項背強几几,反汗出惡風者,桂枝加葛根湯主之。」葛根湯其實就是桂枝加葛根湯再加上麻黃。

書中還提到「太陽病」與「陽明病」合病時,既有頭痛、肩頸酸痛且怕冷的太陽表證,同時又有「自下利」(慢性腹瀉)的陽明裡證,也適合運用葛根湯,臨床運用於痢疾、腸炎、胃腸型感冒、小兒秋季腹瀉...等等。

現代臨床,每多用葛根湯於呼吸系統疾病,例如流行性感冒、急性支氣管炎、肺炎、過敏性鼻炎、慢性副鼻竇炎等。一些五官科相關疾病,亦可運用葛根湯。例如:牙痛、麥粒腫、眼臉膿腫、重聽、口鼻燥熱、失音...等等。

由於葛根湯可改善疏通肩頸附近與整條膀胱經的氣血,亦常用於頸椎病、面神經麻痹、五十肩、肩凝證、纖維肌痛症、梨狀肌綜合症、坐骨神經痛、多發於中老年期,其病機不離氣血失調、經脈不和,而其病因每與寒濕凝滯經絡密切相關。

現代人的諸多流行疾病,可以說大都是屬於「感冒後遺症」,包含感染新冠病毒之後的後遺症也是屬於「感冒後遺症」。感冒時多運用中藥,本身就是預防醫學,值得長期推廣!

傳統服藥法

葛根四兩、麻黃三兩(去節)、桂枝二兩(去皮)、芍藥二兩、生薑三兩(切)、炙甘草二兩、大棗十二枚(擘) 上七味,以水一斗,先煮麻黃、葛根,減二升,去上沫,內諸藥,煮取三升,去滓,溫服一升。覆取微似汗,餘如桂枝法將息及禁忌。

現代藥理研究

- 發汗作用差異研究:日本學者曾對10例患者分別投與「葛根湯」、「麻黃湯」與「桂枝湯」,並於服藥後5、10、15、20、30分鐘以醫用熱像儀觀察其項背部溫度變化。結果「葛根湯」組投與後5~20分鐘皮膚溫度逐漸上升,30分鐘時有下降趨勢。麻黃湯投藥10分鐘後開始出汗,熱象圖皮膚溫度下降。桂枝湯組服藥後皮膚溫度上升,未見汗出,且至測試結束時皮膚溫度亦未見明顯變化。說明三方雖同為發汗退熱之劑,但亦存在差別。

- 擴張腦血管:0.25 或 0.5g/kg,葛根湯注射液能顯著擴張麻醉狗和麻醉貓的腦血管,降低腦血管的阻力,增加腦血流量,但對下肢血流量及下肢血管阻力無明顯作用,亦不影響動物血壓、心率、心肌張力時間指數。

- 提高顆粒細胞內 cAMP 水平:以葛根湯水提液與分離所得的外周血液白細胞中各類顆粒細胞在體外經一定時間的培育後發現,各類顆粒細胞内的 cAMP 含量呈濃度依存性上升。提示其抗I型過敏反應可能通過這些嗜鹼性細胞,肥大細胞的環核苷酸的變化,抑制其過敏介質的釋放所致。

- 抗炎作用及對支氣管平滑肌作用:針對大鼠研究,發現本方具有抗炎作用,對多種平滑肌具有收縮抑製作用。從離體心臟方試驗顯示,本方有減少心搏次數的傾向,但心收縮力明顯增強,提示其有強心作用。

- 抗過敏及免疫反應:研究發現葛根湯可抗過敏,使T3細胞(免疫細胞)活化。

- 抗凝血作用:葛根湯在體外血小板聚集抑制實驗中能明顯降低由二磷酸腺苷誘導的家兔血小板聚集百分率,縮小血小板聚集曲線下的面積,呈顯著的量效相關關係。隨劑量的增大,作用增強,並可顯著對抗血栓形成。

- 活化巨噬細胞:研究發現葛根湯可以活化白血球內的巨噬細胞,對於死亡細胞、細胞殘片及病原體進行噬菌作用(吞噬與消化),並活化淋巴球或其他免疫細胞,加快其對病原體作出反應的時間。

- 其他:葛根湯還能增強抗體的產生。

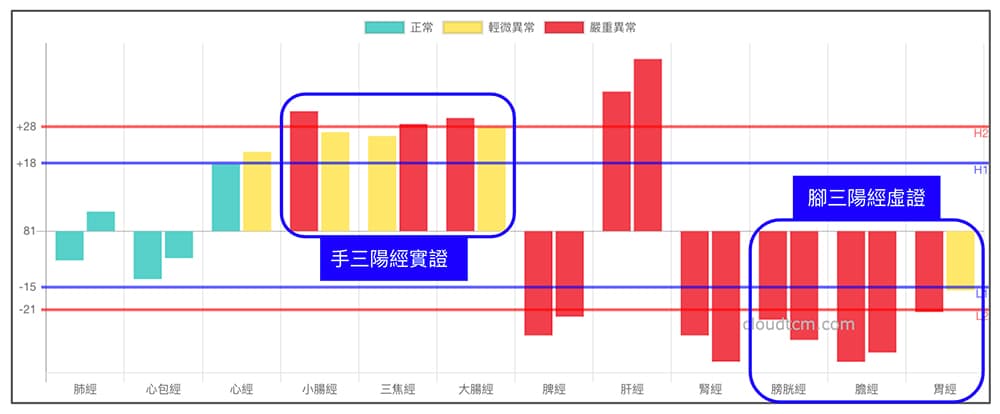

葛根湯的經絡型態

葛根湯在六經辨證中主要是「太陽病」與「陽明病」的中藥,主要症狀就是:發熱、惡風寒、頭痛、脖子緊痛、上背緊痛、無汗、脈浮緊等。

這些症狀與膀胱經、膽經與陽明經(胃經與大腸經)息息相關,運用經絡檢測從大量現代人的經絡數據中發現,現代人常見的經絡體質型態,果然在感冒的時候適合服用葛根湯。

相關證候

相同名稱方劑

葛根湯, 出處:《痘疹傳心錄》卷十八。 組成:葛根、麻黃、赤芍、豆豉、蔥白。 主治:剛柔痙,無汗惡寒。

葛根湯, 出處:《保嬰撮要》卷四。 組成:葛根4兩,麻黃3錢,桂1兩。 主治:太陽病,項強幾幾,惡風無汗,及惡寒剛痙。

葛根湯, 出處:《痘疹仁端錄》卷七。 組成:石膏2錢,花粉2錢,人參1錢,防風1錢,葛根2錢,甘草7分。 主治:痘疹後大渴。

葛根湯, 出處:《不知醫必要》卷一。 組成:柴胡1錢5分,葛根2錢,黨參(生,去蘆)1錢5分,防風1錢5分,荊芥1錢5分,甘草6分,生薑2片。 主治:外感風邪,發熱兼渴。

葛根湯, 出處:《本事》卷七。 組成:葛根半兩,桔梗(炒)1兩,防風(去叉股)1兩,白芍藥1兩,甘草(炙)1兩,訶子(去核)1兩,川芎(洗)1兩,白朮1兩,枳殼1兩(去瓤,麸炒黃)。 主治:脅肋下痛,不美食者。

葛根湯, 出處:《陳素庵婦科補解》卷三。 組成:葛根、防風、歸、芎、甘草、獨活、茯神、杏仁、白朮、人參、陳皮、黃芩、竹瀝、防己、麻黃、天蟲、升麻、白芍。 主治:祛風導痰,養血安胎。主治:妊娠風痙,因體虛受邪,已傷太陽經絡,復遇風寒,新舊相搏,其發則口噤背僵,昏悶忽不識人,須臾復醒,良久又作,甚則有口吐涎沫,角弓反張,其症尤重,多致損胎。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...