External wind chill

外感風寒的原因,症狀與經絡,運用穴道與中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-01-04

人類自古以來便不斷與感冒抗衡,其中「外感風寒」被認為是古代感冒的代名詞,相關名稱更是多不勝數,可以說,中醫的起源之一便是針對這類證候的治療。

要體驗外感風寒其實很容易,只要晚上睡覺時不蓋被子,或者窗戶敞開、冷氣直吹,讓「冷風」侵入身體。

隔天醒來後,便可能出現頭痛、肩頸痠痛、流鼻涕、咳嗽等症狀,這些正是所謂的風寒或傷寒。

遠從漢朝《傷寒雜病論》就開始探討外感傷寒,從初期的外感風寒到後期可能的化熱、化寒等演變,皆有詳盡的描述。這套治療感冒的理論經歷了千年的實踐與傳承,對後世醫學影響深遠。

不少後代中醫在《傷寒雜病論》並不運用「六經辨證」,又結合其他辨證法,以不同的角度來探討感冒受到風寒的這個現象。

若從五臟六腑的角度來看感冒傷寒,幾乎與現代醫學完全一樣,認為外感風寒首先就是影響「肺臟」,所以外感風寒又稱為「風寒犯肺證」。由於風寒影響的是人體表層,所以又稱「風寒束表」。

風寒犯肺證的主要症狀是鼻塞、聲重,打噴嚏、流鼻水、咳嗽,咳痰清稀、頭痛、怕冷、發熱,無汗,舌苔薄白,脈浮等。可以改善此證的中藥不少。

由於外感風寒變化出來的症狀或疾病非常多,亦可引發各種疼痛與疾病,由於古今辨證派別眾多,因此可以治療感冒的中藥方劑也多的嚇人,簡單估計至少也有上百種。

從中醫角度來看外感風寒(感冒),並不是說「感冒要吃什麼藥」,而是「依照你的症狀與體質,應該吃什麼藥」。

如果一個人可以了解自己的體質, 一輩子多數的時候遇到感冒,通常只要服用1-2種中藥即可快速痊癒。

外感風寒的四個時間點

每個人一生中要面對「外感風寒」的機率是很高的,一年之中主要有四個時間點容易感冒:

- 寒冬:冬天時免疫力下降,天氣寒冷,此刻最容易外感風寒。巧合的是,現代醫學統計流行性感冒的時間,也是在嚴寒的冬天(11月-1月)。

- 初春:剛進入春天的時候,其實天氣更冷,甚至比冬天感覺起來還要冷。天氣轉暖後寒氣離開體外,容易出現所謂的「溫病」,所謂 「冬傷於寒,春必病溫」就是這個道理。

- 夏季轉秋:整個夏天相當炎熱,人們已經習慣了穿著清涼,然而進入秋天之後經常天氣驟降,天氣一轉涼很容易就會外感風寒。

- 冷氣房:現代人喜歡待在空調的環境下,一年四季任何時候只要是待在冷氣房,沒有保暖身體的太陽經部位(脖子、肩頸、背部...等等),就會外感風寒。

尤其是「寒性陽虛體質」的人,可以想像他們體內永遠是一個大冰塊,這是過去感冒傷寒沒有處理好,所遺留下來的後遺症。

這種陽虛體質的人,可以說過去留在體內的傷寒從來沒有離開過,尤其在進入寒冷冬季之後,內寒加上外寒,非常容易出現感冒傷寒相關症狀。

2025年1月期間,某會員在早上起床時,發現雖然身上已經蓋滿著三層厚厚的棉被,依然感覺很冷,這就是典型的感冒傷寒。

起床後想要幫自己進行經絡檢測,沒想到「體能數值」保持在10以下,唯一代表的意義就是免疫力低下!

寒性體質的他,清楚知道如果沒有服用中藥,沒多久之後就會開始發燒了,所以他馬上就服用「麻黃附子細辛湯」,沒多久之後就開始發熱,症狀也快速緩解。

運用「六經辨證」改善感冒的中藥方劑,主要就是基於「麻黃湯」與「桂枝湯」變化出來的一系列方劑。

通常「寒性陽虛體質」的人,底子屬於「少陰病」,在感冒時結合「太陽病」,稱之為「太少兩感」。

所以,當太陽病遇到少陰體質,發燒時最適合「麻黃附子細辛湯」證,流鼻涕最適合「小青龍湯」。許多會員在運用多年之後,都確認效果比西藥還要快且穩定!

現代醫學也曾經進行實驗,以171名超過3歲的感冒病患為對象,中藥組服用「麻黃附子細辛湯」,西藥組服用綜合感冒藥。結果發現中藥組早將近兩天退燒,咳痰的狀況也早一天半痊癒。

對192名患者進行試驗,發現「小青龍湯」可有效減少支氣管炎所引發的咳嗽頻率、緩解咳嗽與咳痰,並有效改善鼻塞和打噴嚏的狀況。

基於「鐵三角經絡體質」或是「綜合經絡體質」的感冒,很多時候可以運用「桂枝湯」、「小建中湯」或「柴胡桂枝湯」,改善效果也是很不錯。

由於許多人根本不知道自己屬於哪一種經絡體質,所以就用中間騎牆派「葛根湯」,雖不中亦不遠已,至今葛根湯已經成為全世界最流行的治感冒方劑。

不論哪一種派別,治療外感風寒主要為圍繞在太陽經(膀胱經與小腸經),肺臟與大腸腑、三焦,改善這些臟腑的異常狀態,外感風寒感冒就可以痊癒。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成外感風寒的主要原因

了解3種常見致病因素

六邪外感

中醫提到「六邪」就是於大自然的六氣,為風、寒、暑、濕、燥、熱。若六氣過盛,而表現出對人體有害的一面,即為六邪。多數的時候感冒就是源自於六邪。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

如上述,面對外感風寒並沒有特定的藥物,或是特定的經絡型態,而是反過來看自己平常是屬於哪一種經絡體質,依照體質來應對。

如果是陽虛經絡體質,可以運用「麻黃湯類方」,如果是鐵三角經絡型態,可以運用「桂枝湯類方」詳細可參考這篇文章(點選閱讀)

多數人至今還不能長期觀察自己的經絡體質,只能運用兩系兼用的「葛根湯」亂槍打鳥,也會產生有一定的效果!

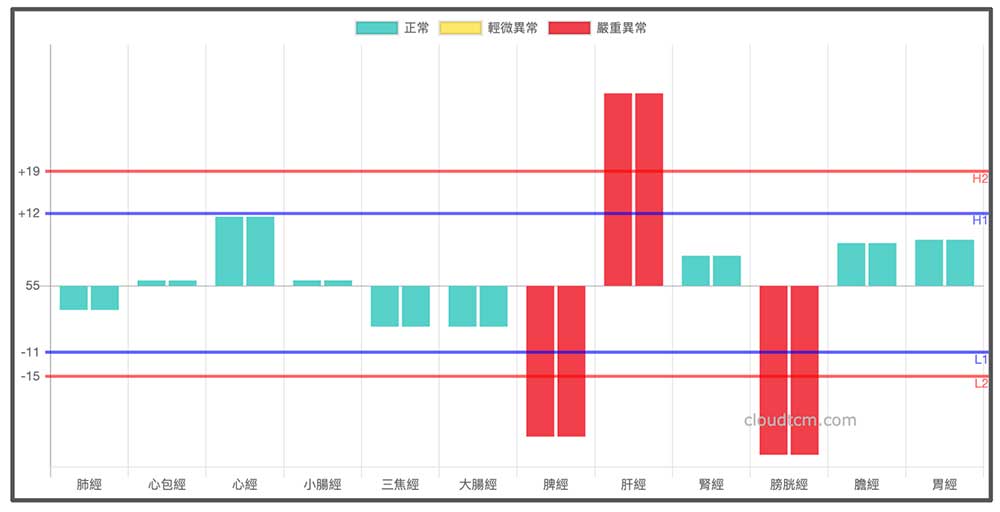

在此列出常見的幾種經絡體質如下:

1脾經,膀胱經同時虛證(鐵三角經絡型態)

經絡型態

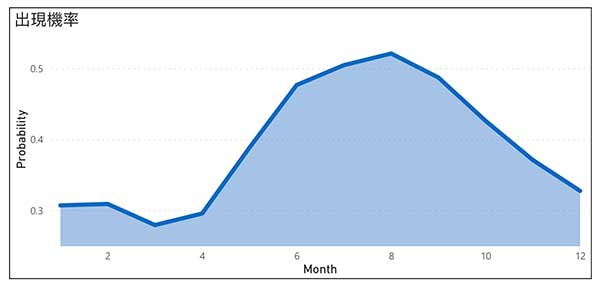

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人會出現這種經絡型態。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。雲端中醫稱之為「鐵三角經絡型態」。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解