主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

麻黃附子細辛湯中包含麻黃,主要有以下兩個原因:

- 發汗解表,散寒止咳: 麻黃性溫,味辛,入肺經,具有發汗解表、散寒止咳之功效。對於外感風寒,症見發熱惡寒、頭痛鼻塞、咳嗽痰多者,麻黃能使汗出解表,驅散寒邪,並能通鼻竅,緩解鼻塞,改善咳嗽痰多。

- 配合附子,溫陽散寒: 麻黃附子細辛湯中,附子性熱,味辛甘,入心、腎經,具有溫陽散寒、回陽救逆之效。麻黃與附子相配,既能發汗解表,又能溫陽散寒,相輔相成,對於寒邪深入,出現四肢厥冷、脈微欲絕等症,具有較好的療效。

麻黃附子細辛湯中加入附子,主要基於以下兩點原因:

- 溫陽散寒: 附子性熱,具有溫陽散寒的功效,可以溫煦脾腎陽氣,驅散寒邪,對於麻黃附子細辛湯中所治療的風寒表證,伴有畏寒肢冷、脈沉遲等症狀,具有很好的治療作用。

- 助麻黃宣肺: 附子溫陽散寒的特性,可以幫助麻黃宣肺透邪,促進汗液排出,解除表寒,達到治療風寒表證的目的。同時,附子還能溫通經脈,促進血液循環,進一步增強麻黃宣肺的功效。

麻黃附子細辛湯中加入細辛,主要基於以下兩點原因:

- 溫經散寒,通鼻竅: 細辛性溫,味辛,入肺經,具有溫經散寒、通鼻竅的功效。麻黃附子細辛湯治療風寒束表、肺氣不利、鼻塞流涕等症,細辛的溫散寒邪作用,可助麻黃、附子疏風散寒,通暢鼻竅,緩解鼻塞、流涕等症狀。

- 增強藥效,協同作用: 細辛與麻黃、附子等藥物配伍,可增強藥效。細辛的辛溫之性,可引導麻黃、附子的藥力透達病所,提升其溫散寒邪、宣肺通竅的功效,達到更好的治療效果。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

麻黃附子細辛湯主要功用是「助陽解表」,主治陽虛體質,外感風寒表證、發燒、怕冷。雖然穿了增厚衣物,體內寒冷感覺依然無法解除,感到疲勞想睡覺,脈沉微。

此方出自於漢朝的《傷寒論》,原文是:「少陰病,始得之,反發熱,脈沉者,麻黃附子細辛湯主之。」

本方專門是為了「寒性陽虛體質」而設計,針對原本就是陽虛體質,不小心又感受到風寒、傷寒,所產生這種特定感冒現象。

所謂的陽虛體質,在六經辨證屬於「少陰病」範疇,而感冒時通常又伴隨「太陽病」症狀(表證)。

綜合常見症狀是:自覺怕冷,四肢不溫,甚至手腳冰冷。發熱體溫升高、頭痛、鼻塞、咽喉痛、咳嗽、全身肌肉酸痛、疲勞想睡沒精神、舌苔白膩或薄白、脈象浮或浮緊。

當一個人得到太陽病時,把脈時會出現浮脈,但是這種人卻不是浮脈,而是沉脈,同時疲勞想睡覺,代表體內陰寒屬虛。

感冒如果進入少陰虛寒陰證,大部分不會發熱,但是這種人會發熱,同時還會怕冷,代表體內正氣與邪氣相爭。

所以,當一個人感冒時「少陰」與「太陽」同時發病,所謂「太陽直透少陰」時,就可以運用此方,後世稱之為「太陽與少陰兩感證」。

此方同時運用麻黃、附子很妙,麻黃發汗解表散寒,附子辛熱可「溫腎經散寒」且「補助陽氣不足」,用附子溫腎助陽,可振奮陽氣,將寒邪驅除。

麻黃汗瀉皮毛,散邪於表,麻黃與附子二藥配合,相輔相成。麻黃發汗力道很強,一般認為陽虛之人用了會損耗陽氣,與附子共用則不會損傷陽氣,可以協助陰邪外出,固護陽氣,所以不用擔心流太多汗會因此亡陽。

細辛歸肺、腎二經,芳香氣濃,性善走竄,通徹表裏,既能祛風散寒,助麻黃解表,又可鼓動腎中真陽之氣。麻黃附子細辛湯所發寒邪以少陰經為主,所以細辛等於是約束了麻黃的作用範圍。

三藥並用,發中有補,補中有發,使外感風寒之邪得以表散,在裏之陽氣得以維護,感冒傷寒很快就會痊癒,是治療「表裏俱寒」的典型方劑。

後代發現,麻黃附子細辛湯主要作用是「溫經通陽散寒」,所以只要是寒邪痹阻,陽氣不足的病證,效果都特別好。

本方並不限於治療感冒,也不必拘泥於少陰病這些描述,只要抓住「少陰本虛,外感寒邪」腎陽不足,寒氣入侵體內,均可加減而用之。

麻黃附子細辛湯治療感冒喉嚨痛、腰痛特效。

現代臨床多用於治療感冒、流感、哮喘、支氣管炎、神經性頭痛、心臟疾患、高血壓、急性腎炎初期、血管神經性浮腫、腎炎水腫、關節風濕病、神經痛、腰痛、過敏性鼻炎、暴啞、暴盲、久咳、咽痛、心動過緩、麻疹併發肺炎、腎結石、水腫等多種疾病。

雲端中醫有不少會員,在過去幾年內感冒時都持續運用「麻黃附子細辛湯」而快速痊癒,起初並不知道背後原理?

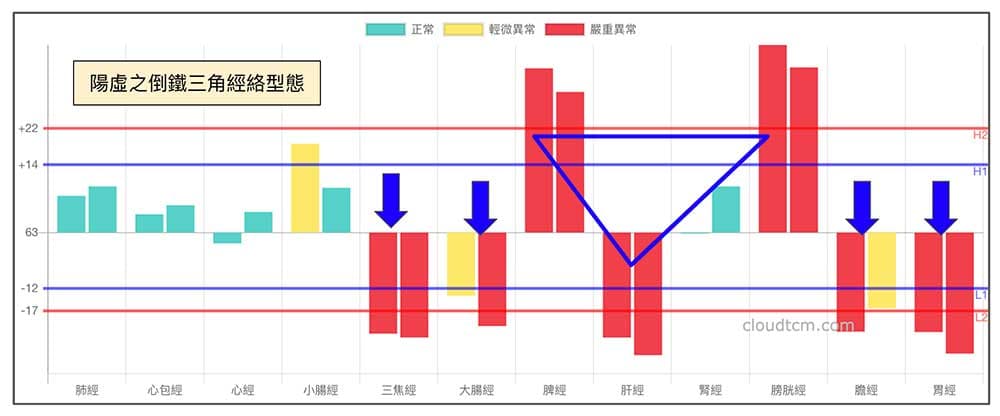

而後從大量現代人經絡數據發現,有一定比例的人屬於「寒性陽虛體質」,也就是少陰體質,感冒時也伴隨「太陽病」症狀,因此運用「麻黃附子細辛湯」就完全對證且符合理論。

傳統服藥法

右三味,以水一斗,先煮麻黃,減二升,去上沫;內諸藥,煮取三升,去滓,溫服一升,日三服。

注意事項及副作用

- 若少陰陽虛而見下利清谷,四肢厥逆,脈微欲絕等症,則應遵仲景 「先溫其呈,乃攻其表」的原則,否則誤發其汁,必致亡陽危候,不可不慎。

- 麻黃不建議晚上服用,因為會興奮造成失眠。

- 服用麻黃附子細辛湯之後會有頻尿現象,屬於正常。

麻黃附子細辛湯的經絡型態

此方為少陰病與太陽病併病專屬中藥,特別適合現代人之陽虛經絡體質!

相關證候

相同名稱方劑

麻黃附子細辛湯, 出處:《傷寒論》。 組成:麻黃2兩(去節),細辛2兩,附子1枚(炮去皮,破8片)。 主治:溫經解表助陽。主治:素體陽虛,外感風寒,無汗惡寒,發熱,踡卧,苔白,脈沉。亦治腎咳及寒厥頭痛。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...