主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

腎著湯方劑中加入甘草,主要原因有二:

- 調和藥性: 腎著湯常以辛溫藥物為主,如附子、肉桂等,這些藥物雖能溫腎散寒,但過於燥烈,容易傷陰耗氣。甘草性甘平,味甘緩和,可調和藥性,防止藥物過於燥烈,避免傷及脾胃。

- 緩解藥物毒性: 附子、肉桂等溫腎藥物,雖有功效,但也有一定毒性。甘草具有解毒功效,能減緩這些藥物的毒副作用,使藥效更安全有效。

總而言之,甘草在腎著湯中起到調和藥性、緩解毒性的作用,使藥物更安全有效地治療腎著病症。

腎著湯中加入白朮,主要有以下兩個原因:

1. 健脾益氣,助運水濕:白朮性溫,味甘,入脾胃經,具有健脾益氣、燥濕利水之功效。腎著湯多用於治療腎臟虛寒、水濕內停所致的腰膝酸冷、小便不利等症。白朮可健脾益氣,促進脾胃運化,利水滲濕,協助腎臟排泄水濕,從而緩解腎著症狀。

2. 補中益氣,扶正祛邪:白朮兼有補中益氣之效,可以增強機體抵抗力,扶正祛邪。腎著湯中往往加入一些寒涼藥物,白朮可起到中和藥性,避免寒涼之氣傷及脾胃,同時也加強了藥效。

腎著湯中加入茯苓,主要基於以下原因:

- 利水滲濕: 茯苓性平味甘,具有利水滲濕之效,可有效去除體內濕氣,改善腎臟水腫。腎著湯多用於治療腎虛水腫,而茯苓可以幫助利水消腫,配合其他藥材,達到健脾利水,改善腎臟功能的效果。

- 健脾益氣: 茯苓還具健脾益氣之效,可以改善脾胃功能,促進消化吸收,增強機體抵抗力。腎虛往往伴隨脾胃虛弱,茯苓可以改善脾胃功能,進一步提升腎臟的調理效果。

總之,腎著湯中加入茯苓,既可利水滲濕,又能健脾益氣,有助於整體改善腎虛水腫的症狀,達到更好的治療效果。

腎著湯中加入乾薑,主要基於以下兩點原因:

- 溫腎散寒: 腎著湯主要用於治療腎虛寒證,表現為腰膝酸冷、小腹冷痛、陽痿早泄等。乾薑性溫,入脾、胃經,具有溫中散寒、回陽通脈之效,能溫暖腎陽,驅散寒邪,改善腎虛寒證。

- 助藥力: 腎著湯中其他藥材如杜仲、狗脊等,多性溫或平,加入乾薑可以溫助藥力,使藥效更顯著,更好地達到治療效果。

因此,乾薑的加入對於溫腎散寒、改善腎虛寒證至關重要,並能增強其他藥材的療效。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

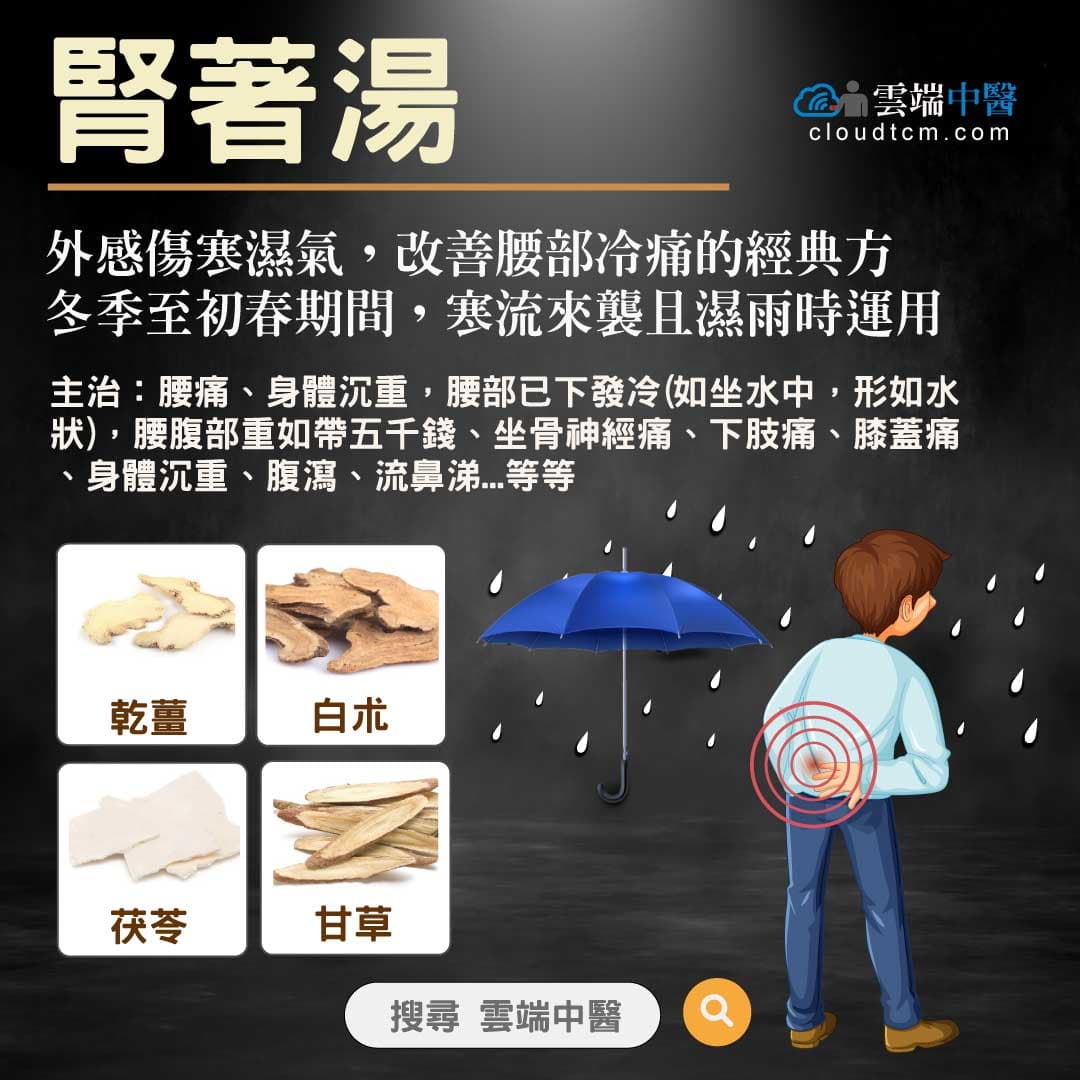

腎著湯出自於漢朝的《金匱要略》,在最原始的名稱為「甘薑苓朮湯」。這個中藥方劑多數人都不知道,但卻是非常好用,尤其是面對冬季的腰痛效極佳。

在書中「五臟風寒積聚病脈證並治第十一」提到:「腎著之病,其人身體重,腰中冷,如坐水中,形如水狀,反不渴,小便自利,飲食如故,病屬下焦,身勞汗出,衣裏冷濕,久久得之,腰以下冷痛,腹重如帶五千錢,甘草乾薑茯苓白朮湯主之。」

腎著,「著」意思是「留滯附著」,原文指出腎著的成因是「身勞汗出。衣里冷濕,久久得之」。因為經常勞動流汗的人,久了必傷陽氣,又因為經常衣服濕冷,會導致寒濕留著體內。

這種寒濕會發病在何處呢?依照「濕易傷於下」的特性,通常是腰部以下,古人紀錄這種症狀是「腰以下冷痛,腹重如帶五千錢」,因腰位於腎臟外面,所以古人稱為「腎著」。

由於「腰為腎之府」,冷濕之邪著而停滯不移,所以腰冷身痛,古人稱之為「著痹」。

寒濕留滯於腰部經絡與肌肉之中,導致陽氣不行,所以「其人身體重,腰中冷,如坐水中,形如水狀」病在下焦的經絡肌肉。從腰以下又冷、又重、疼痛。

由於沒有影響到臟腑的氣化功能,津液還能上承下達,所以「反不渴」、「小便自利」。濕邪未困阻於中焦,所以「飲食如故」,沒有飲食消化障礙。

此外也會影響到足太陽膀胱經,太陽經氣不得下行,上入腦而流於鼻,則容易流鼻涕、流鼻水。

面對這種「非內傷虛損」,單純「外感寒濕」之現象,只要「散寒除濕」即可,所以運用四味中藥:炙甘草、乾薑、茯苓、白朮來改善。

方中乾薑主散寒,茯苓、白朮能除濕,而甘草與乾薑相伍又能溫行脾陽,合而用之,使寒濕得去,陽氣溫行,「腰中即溫」,腎著之病就會快速改善痊癒。

古人普遍認為「此乃外感之濕邪,非腎虛也」,因此在寒冷冬季濕雨綿綿時,就很容易出現此證,運用此方效果極佳,通常會有速效。

傳統服藥法

甘草乾薑茯苓白朮湯方:甘草、白朮各二兩,乾薑、茯苓各四兩。

腎著湯的經絡型態

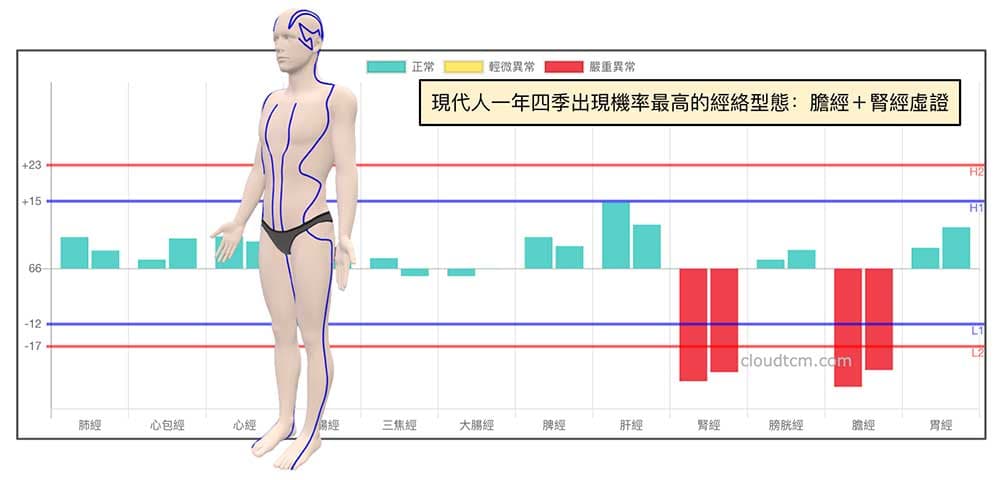

從大量現代人的經絡數據可以看出,一年四季中出現機率最高的一種經絡型態,就是膽經與腎經同時虛證。

可見現代人在一年四季中,這兩條經絡都是氣血不足的。在這種經絡體質下,北半球只要進入冬季至初春,寒流又伴隨大雨時,就很容易發病。

有些比較嚴重的人,平時只要喝比較寒冷的飲料,或是食物,也會腰痛發作沒力,都是典型的腎著現象,運用「腎著湯」效果很好。

相同名稱方劑

腎著湯, 出處:《金匱》卷中。 組成:甘草2兩,白朮2兩,乾薑4兩,茯苓4兩。 主治:暖土勝濕;補土製水,散寒滲濕;溫脾化濕。主治:腎著。寒濕下侵,身重,腰以下冷重而痛,飲食如故,口不渴,小便自利;胞痹,小便不利,鼻出清涕者;嘔吐腹瀉,妊娠下肢浮腫,或老年人小便失禁,男女遺尿,婦女年久腰冷帶下等,屬脾陽不足而有寒濕者。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...