主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

吳茱萸湯中加入生薑,主要出於以下兩方面原因:

- 和胃降逆:吳茱萸辛溫燥烈,善於降逆止嘔,但其性偏燥,容易傷胃。生薑性溫,味辛,可和胃降逆,緩解吳茱萸的燥性,防止其傷胃,使藥性更柔和。

- 調和藥性:吳茱萸偏燥熱,生薑性溫,二者相配,可使藥性溫和,相得益彰,增強藥效。同時,生薑的辛味,可以引導吳茱萸的藥力更好地到達病竈,提高藥效。

因此,吳茱萸湯中加入生薑,既能緩解吳茱萸的燥性,又能調和藥性,使藥效更佳,更安全。

吳茱萸湯中加入大棗,主要出於以下兩點考慮:

一、緩和藥性:吳茱萸性溫燥,善於散寒止痛,但久服易傷陰,故以甘溫平和的大棗配伍,以緩解吳茱萸之燥性,防止其傷陰耗氣。

二、調和脾胃:大棗味甘性溫,能補益脾胃,與吳茱萸相配,既可增強藥效,又能使藥物更好地被脾胃吸收利用,提高療效。

吳茱萸湯中加入人參,主要考量其補氣升陽之效。

吳茱萸性溫,善於溫中散寒止痛,但其辛燥易傷陰,且常用於治療脾胃虛寒、寒凝氣滯等症,容易導致氣虛。人參則具有大補元氣、益氣復脈、固脫生津之功,能補脾胃之氣,防止吳茱萸過於燥烈而傷陰,避免藥效過於偏燥。

因此,人參的加入,一方面可以增強藥效,另一方面可以保護脾胃,使藥性更加平和,達到更好的治療效果。

吳茱萸湯以「吳茱萸」為君藥,乃因其性溫熱,辛散,具有溫中止痛、降逆止嘔之效。方中以吳茱萸為主,正是針對寒邪客胃、脾胃虛寒所致的脘腹冷痛、嘔吐泄瀉等症狀,起到溫中散寒、降逆止嘔的功效。

此外,吳茱萸還有燥濕止癢的作用,可輔助治療因寒濕所致的皮膚瘙癢。故吳茱萸湯中以吳茱萸為君藥,充分發揮其溫中散寒、降逆止嘔、燥濕止癢等多重功效,以達到治療寒邪客胃、脾胃虛寒等病症的目的。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

吳茱萸湯是一個很少人知道的中藥方劑,但是卻有很多人需要,這是體內陰寒的人都經常需要運用的方劑。此方主要功用是「溫中補虛,降逆止嘔」,主治「虛寒嘔吐證」。

主要症狀是:吃完東西之後噁心想吐、全身冷、胃脘痛、胃酸逆流、脾胃不舒服、厥陰頭痛(頭頂痛)、乾嘔吐涎沫、少陰吐利、手足逆冷,煩躁欲死...等等。

古人認為此方可治療「三經病證」,吳茱萸湯在《傷寒論》的記載,至少可以治療包括陽明,少陰、厥陰三經病證,主要條文如下:

- 陽明病證:「 食穀欲嘔,屬陽明也,吳茱萸湯主之。」

- 少陰病證:「少陰病,吐利,手足逆冷,煩躁欲死者,吳茱萸湯主之。」

- 厥陰病證:「乾嘔,吐涎沫,頭痛者,吳茱萸湯主之。」

雖病在三經有別,症狀亦有差異,但其見症均有嘔吐,皆與胃中虛寒、濁陰上逆有關。吳茱萸味辛性熱,人肝、腎、脾、胃經,既能溫胃止嘔, 義可溫肝降逆,更可溫腎以止吐利,一種方劑可治療三種階段疾病。

人體的胃屬於「陽明」,主受納腐熟水谷,以降為順。胃中虛寒,則不能納榖,吞酸嘈雜,畏寒喜熱。胃氣上逆,所以會有嘔吐、吃完東西想吐、乾嘔或吐涎沫。

寒性凝滯主收引,所以會胃脘疼痛。厥陰經挾胃屬肝,上行與督脈會於頭頂部,肝胃虛寒,陰寒濁氣隨肝脈上衝,所以會出現頭頂痛、頭暈目眩。濁陰阻滯,氣機不利,故胸滿悶痛。

腎陽不足,火不暖土,所以出現腹瀉,手腳冰冷,嚴重體寒者會出現「煩躁欲死」的現象。

本方證就是肝胃虛寒,濁陰上逆所造成的一系列症狀,只要去除體內的陰寒之氣,不論是消化障礙、疼痛或心情煩躁都可以緩解。

肝胃虛寒,陽虛失溫,故畏寒肢冷;脾胃同居中焦,胃病及脾,脾不升清,則大便泄瀉;舌淡苔白滑,脈沈弦而遲等均為虛寒之象。

本方針對胃寒氣逆之證,治宜溫中補虛,降逆止嘔。依照《黃帝內經.素問》「寒淫所勝,平以辛熱」,以辛熱人肝、腎、脾、腎經的吳茱萸暖肝溫胃,下氣降逆,和中止嘔。

《神農本草經》提到:「吳茱萸能溫中下氣止痛」。汪昂說:「吳茱萸為厥陰本藥,故又治肝氣上逆、嘔涎頭痛」。本方重用生薑六兩為一大特色,意在溫中止嘔,和胃降逆,助吳茱萸散寒降逆。

虛寒之證,治當溫補,故以人參補氣健脾、生津、安神,兼顧過吐傷津,煩躁不安。大棗甘緩和中,既可助人參以補虛,又可配生薑以調脾胃,且可制約吳茱萸、生薑之辛燥,為使藥今四藥配伍,共奏溫中補虛,抑陰扶陽,降逆止嘔之功。

本方亦治少陰傷寒嘔吐下利,手足厥冷,煩燥不安。厥陰病寒邪上沖而致乾嘔,口吐涎沫,頭痛等。

本方現代常用於治療神經性嘔吐、神經性頭痛、偏頭痛、梅尼爾氏病、急慢性胃炎消化性潰瘍、胃食道逆流、高血壓、胃痛、胃灼熱、胸悶痛、打嗝、吞嚥困難,眼疾,妊娠嘔吐等屬胃中虛寒,濁陰上逆者。

傳統服藥法

以水七升,煮取二升,去滓,溫服七合,日三服。

注意事項及副作用

因熱而致的嘔吐反酸忌,胃熱嘔吐,陰虛嘔吐,或肝陽上亢之頭痛均禁用本方。

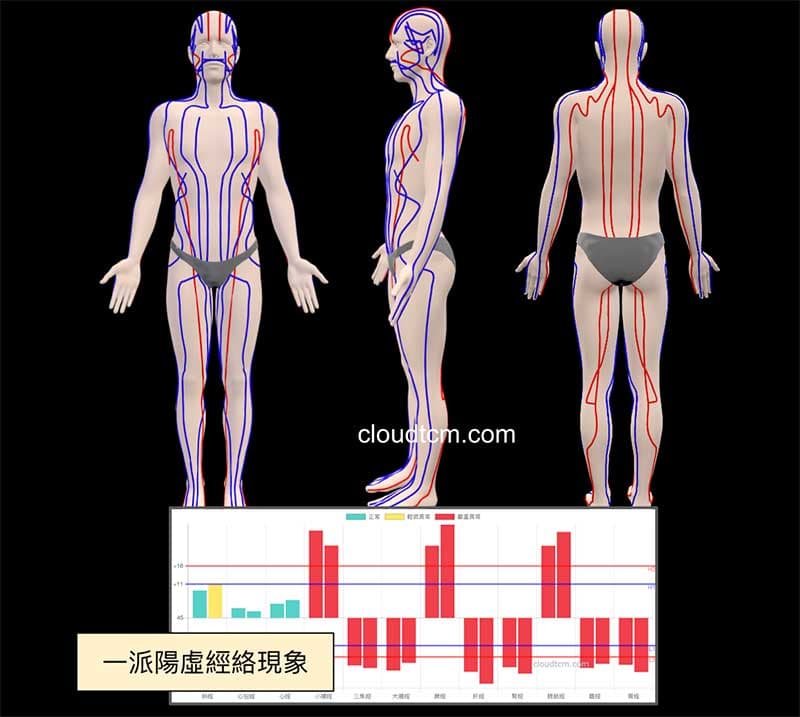

吳茱萸湯的經絡型態

吳茱萸湯的經絡型態,常見於冬季的經絡型態,體內的少陽經、陽明經虛證,不論手腳都一起出現而呈現「一派陽虛」,這時候有可能出現吳茱萸湯證。

然而,在進入12月之後,肝經也有一定比例會出現虛證,這也有可能因為厥陰寒證而出現吳茱萸湯證(進階閱讀)。

相關證候

相同名稱方劑

吳茱萸湯, 出處:《普濟方》卷二○三引《經驗良方》。 組成:吳茱萸4兩,木瓜5兩,蒼朮2兩,鹽1兩。 主治:有感冷濕氣,吐瀉轉筋。

吳茱萸湯, 出處:《雞峰》卷十四。 組成:黃連4兩,吳茱萸3分,當歸3分,石榴皮3兩。 主治:積冷,赤白痢下不斷,變成赤黑汁,形如爛魚腹腸,疼痛,不能飲食。

吳茱萸湯, 出處:《何氏濟生論》卷三。 組成:蒼朮1錢,麻黃5分,羌活5分,吳茱萸3分,藁本、柴胡、升麻、黃耆2分,半夏、川烏、蔓荊子1分,細辛、紅花少許。 主治:厥陰頭痛,項痛,或吐痰沫,冷厥,其脈浮緩。

吳茱萸湯, 出處:《雞峰》卷四。 組成: 吳茱萸湯(《雞峰》卷四。)出處:《雞峰》卷四。組成:青嫩蒴藋1大握,附子2兩,青橘皮1兩,吳茱萸1兩,川椒1兩。主治:暖筋脈,壯筋力,調暢榮衛。 。 主治:暖筋脈,壯筋力,調暢榮衛。

吳茱萸湯, 出處:《金鑑》卷四十四。 組成:當歸2錢,肉桂2錢,吳茱萸2錢,丹皮2錢,半夏(制)2錢,麥冬2錢,防風1錢,細辛1錢,藁本1錢,乾薑1錢,茯苓1錢,木香1錢,炙甘草1錢。 主治:婦人胞中不虛,惟受風寒爲病,經行腹痛。

吳茱萸湯, 出處:《明醫指掌》卷六。 組成:麻黃5分(去節),羌活5分(去蘆),吳茱萸4分,藁本3分,升麻3分,黃耆3分,黃芩1錢,當歸(酒洗)1錢,黃柏(炒)1錢,川川芎1錢,蔓荊子3分,細辛3分,柴胡3分,黃連(炒)3分,半夏(泡)3分,紅花3分,蒼朮(米泔浸一晝夜,曬乾,炒)1錢。 主治:厥陰頭痛,或痰涎厥冷,脈浮而緩。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...