主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

痛瀉要方中包含白芍,主要原因如下:

- 緩解腹痛:白芍性微寒,味苦酸,入肝脾經,具有斂陰止痛的功效。其能收斂肝氣,緩解肝氣鬱結導致的腹痛,並可調節脾胃功能,減少腸道痙攣,達到止痛效果。

- 固澀止瀉:白芍能收斂脾胃,固澀腸道,對於脾虛泄瀉、肝氣犯脾導致的腹痛腹瀉,具有止瀉的效果。其能減少腸道蠕動,降低水份流失,達到止瀉的目的。

痛瀉要方中加入白朮,主要基於以下兩點原因:

- 健脾益氣,固澀止瀉: 白朮味甘性溫,入脾胃經,具有健脾益氣、燥濕止瀉之功效。痛瀉要方所治之腹痛瀉下,多因脾胃虛弱,氣虛不固,導致腸道功能失調所致。白朮能補脾益氣,固澀腸道,有助於止瀉止痛。

- 配合其他藥物,增強療效: 白朮與方中其他藥物如蒼朮、陳皮等,共同作用,可增強止瀉、理氣化濕、健脾和胃的功效。例如,白朮與蒼朮合用,可加強燥濕止瀉之效;與陳皮合用,則能理氣健脾,促進腸胃蠕動,幫助排泄積滯。

痛瀉要方中加入陳皮,主要原因有二:

- 理氣止痛:陳皮味辛、性溫,具有理氣解鬱、燥濕化痰的功效。痛瀉要方主治腹痛、泄瀉,其中腹痛多因氣滯血瘀、寒濕阻滯所致,陳皮理氣散結,可緩解腹痛。

- 健脾止瀉:陳皮入脾經,能健脾和胃,燥濕止瀉。泄瀉多因脾胃虛弱、寒濕內侵所致,陳皮健脾燥濕,可固澀止瀉。

因此,陳皮在痛瀉要方中起到理氣止痛、健脾止瀉的作用,有助於緩解腹痛、泄瀉的症狀,是方中不可或缺的一味藥材。

「痛瀉要方」中包含防風,主要原因如下:

- 疏風止痛: 防風性味辛溫,具有疏散風寒、止痛的功效。方中因患者常伴隨腹痛、腹脹等症狀,防風可有效緩解風寒引起的疼痛。

- 調和脾胃: 防風具有一定的健脾和胃作用,可緩解因寒邪侵襲導致的脾胃失調,進而改善腹瀉症狀。

因此,防風在「痛瀉要方」中發揮著疏風止痛、調和脾胃的功效,有助於治療因風寒侵襲引起的腹痛、腹瀉等症狀。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

痛瀉要方主要功效是「補脾柔肝、去濕止瀉」,在古代主要用來改善因為「脾虛」和「肝鬱」所引起的肚子痛、腹瀉、腹部咕嚕聲、大便時會伴隨腹痛、常受情緒影響而反復發作、舌苔薄白,脈象呈現左弦脈、右緩脈。

首先要理解什麼是中醫的「痛瀉」?主要症狀是腹痛並伴隨著腹瀉,腹瀉時排便次數增多,糞便呈稀溏狀,且每次腹瀉都伴隨著腹痛,痛感在腹瀉後疼痛緩解,卻沒有完全消失,這種情況會反覆發作。

古人認為,痛瀉現象是因為「肝脾不和」所造成的,傳統中醫認為「腹瀉」常常是脾臟虛弱所造成,而「腹痛」的原因多在肝臟。

所以「痛瀉」在本質上,就是脾虛、肝實所造成的,導致腹痛與腹瀉便會同時發生,後人認為這是「平肝止瀉法」的代表方劑。

古人也針對「痛瀉」與飲食不當所造成的腹瀉作為比較。明代醫學家吳鶴皋在《醫方考》中詳細描述了痛瀉與飲食不當(傷食)所導致的腹痛差異,提出飲食不當造成的腹痛,會在腹瀉後會減輕,而痛瀉的腹痛並不會。

由於「痛瀉」在本質上是因為脾臟功能虛弱,肝旺盛去剋脾而造成的。肝臟與脾臟基於臟腑別通關係,分別對應大腸、小腸,所以「肝脾不和」的人,經常會出現大便相關的疾病。

《黃帝內經.素問》中提到,當肝木過於旺盛時,脾土就會受邪,大眾容易出現腹瀉、食欲減少、體重變化、煩躁不安、腹部咕嚕聲和脹滿。

痛瀉現象,常見於脾胃虛弱且肝鬱、性情急躁的人,情緒會造成影響且引發痛瀉現象,這也是「腸躁症」背後形成的原理。

因此,古代中醫師就發明了「痛瀉要方」來加以治療,此方的組合非常簡單,只有白朮、白芍、陳皮、防風4味藥,卻很精妙。

既然是因為「肝實旺、脾虛弱」所引起的症狀,在此方劑中特別重用白术補氣健脾、燥濕利水。

芍藥性質偏寒,可以柔和肝氣,緩解急迫的疼痛,與白术搭配使用,對於肝實旺、脾虛弱受欺負的情況非常適宜。

古醫學家陳士鐸曾說:「在所有平肝氣的中藥中,除了白芍幾乎沒有其他可以取代的。」

陳皮的性質辛苦而溫和,可以燥濕、調理氣機並消化痰濁。適用於氣滯濕阻或痰濁堵塞的症狀。

防風尤其針對肝脾兩臟,其辛味能散發肝中的鬱結。正如《黃帝內經.素問》所提到的:「要散肝氣時,應急用辛味食物以助其散發。」

防風也能舒緩脾氣,且因其性質升浮,有助於止瀉。此方的妙處在於使用了防風,可以平衡肝脾兩臟,其辛味能有效散解肝臟的鬱結。

這四種藥物的結合,使脾功能得到強化,肝功能得到舒緩,氣機流暢,從而自然讓痛瀉現象消除。整個方劑既具有補充和緩解的效果,又有散發的特點。

「痛瀉要方」的組成,最早出現在朱丹溪的《丹溪心法》中,有提出「痛瀉」但沒命名方劑,書中已經列出藥材。《醫學正傳》提到這個名為「痛瀉要方」,是根據劉草窗的原方修改而來。

痛瀉要方在現代臨床上,常用於治療急慢性腸炎、慢性結腸炎、腸躁症等,只要辨證屬脾虛肝旺者,無論新病久病皆可用之。

臨床上,此方經常配合「四神丸」或是「附子理中湯」,來改善體內寒氣較重的腹瀉現象。

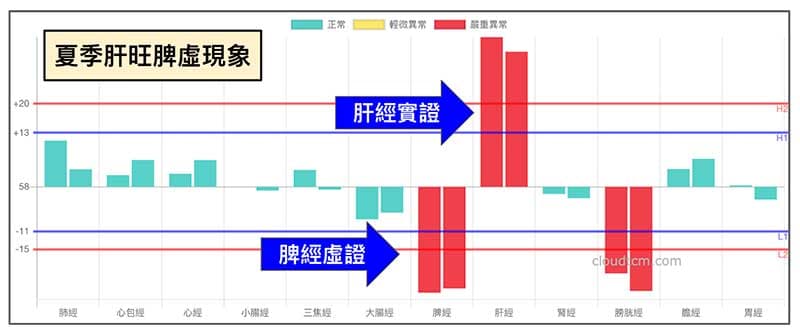

每年在進入夏季之後,都會有會員觀察到自己的肝經實證、脾經虛證,同時反覆出現腹痛、腹瀉的現象,這就是典型的痛瀉現象,服用「痛瀉要方」之後確實可以改善。

加減法參考如下

- 如果腹痛非常劇烈,可以加倍使用白芍,並添加甘草和木香來緩解疼痛;如需更強效的止痛,可以添加延胡索。

- 若大便呈水狀,可加入茯苓和車前子來幫助止瀉並利水。

- 對於寒性腹瀉,可以添加附子和炮姜以溫暖脾胃。

- 如果大便中有未完全消化的食物,應添加山楂、神曲和麥芽以助消化。

- 若舌苔呈黃膩,可加黃連以清熱。

- 對於長時間不止的腹瀉,可以添加炒升麻來升提陽氣,以幫助止瀉。

- 若出現肛門墜脹和全身疲乏無力的症狀,可以加入黃芪和黨參以增強體力。

- 如果黏液分泌較多,應添加茯苓、薏苡仁和蓮子。

- 對於膿血便,可添加旱蓮草、地榆炭和白頭翁來處理。

傳統服藥法

將藥材細細切碎,分為八份,用水煎服,或製成丸劑服用。現代應用時,可按原方的比例適當減量來煎湯劑。

注意事項及副作用

- 應該與因食物中毒引起的腹痛進行鑑別,如果是因食物中毒導致的腹痛,則不宜使用此方劑。

- 陽明濕熱或熱毒引起的腹痛和腹瀉症狀,不適宜使用本方劑。本方中的白朮具有苦燥的特性,而陳皮和防風則具辛香且溫燥的性質,這些都不適合熱性腹痛的患者使用。因此,在臨床應用這個方劑之前,必須仔細辨別患者的症狀類型,以確保用藥的安全性。

現代藥理研究

痛瀉要方對治療腸道易激綜合徵有較好的療效,韓氏以此方加味治療96例。處方:白朮、白扁豆各30g,白芍18g,防風10g,陳皮、山藥、麥芽各15g,枳殼12g,甘草6go水煎服,每日1劑,15天為1療程。結果:治癒67例,好轉20例,無效9例,總有效率達 90.62%。1年後隨訪86例,復發3例。[韓志貞,等.痛瀉要方加味治療腸道易激綜合徵96例療效觀察。新中醫 1999;31(9):16]

痛瀉要方的經絡型態

運用經絡檢測,完全可以印證這種「肝旺脾虛」的現象,每年在進入夏季之後,都會有會員觀察到自己的肝經實證、脾經虛證,同時反覆出現腹痛、腹瀉的現象,這就是典型的痛瀉現象。

相關證候

相同名稱方劑

痛瀉要方, 出處:方集解·和解之劑》:「此足太陰、厥陰藥也。白朮。 組成:《醫方集解·和解之劑》:「此足太陰、厥陰藥也。白朮苦燥濕,甘補脾,溫和中;芍藥寒瀉肝火,酸斂逆氣,緩中止痛;防風辛能散肝,香能舒脾,風能勝濕,為理脾引經要藥。陳皮辛能利氣,炒香尤能燥濕醒脾,使氣行則痛止。數者皆以瀉木而益土也。」。 主治:方集解·和解之劑》:「此足太陰、厥陰藥也。白朮苦燥濕,甘補脾,溫和中;芍藥寒瀉肝火,酸斂逆氣,緩中止痛;防風辛能散肝,香能舒脾,風能勝濕,為理脾引經要藥。陳皮辛能利氣,炒香尤能燥濕醒脾,使氣行則痛止。數者皆以瀉木而益土也。」

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...