Gallbladder Cold with Liver Heat

肝熱膽寒是什麼?從經絡理解,運用穴道中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-11-22

「肝熱膽寒」這個概念,在傳統中醫理論書籍中很少討論,這是指肝臟和膽腑之間的功能失調。而更精確地說,這個膽,主要指的是膽經,而不是那個小小的膽囊。

在深入「肝熱膽寒」之前,必須先了解肝與膽在正常狀態下的協同作用。

1.肝為臟,屬陰,主疏泄:肝臟像人體的「將軍之官」,負責調暢全身的「氣機」(氣的升降出入)。這包括了情緒的舒暢、血液的運行、脾胃的消化、胆汁的分泌與排泄等。

肝體陰而用陽。肝臟本身藏血,屬陰(體陰);但其功能「肝氣」、「肝陽」卻好動、喜條達,容易亢進,屬陽(用陽)。因此,肝病多易化火、化熱,形成「肝火」、「肝陽上亢」。

2.膽為腑,屬陽,主決斷:膽是「中正之官」,主管決斷。它儲存並排泄由肝分泌而來的「精汁」(胆汁),協助脾胃消化。這個排泄功能,需要膽氣(陽氣)的推動和溫煦。

膽內藏「精汁」,被視為「奇恆之腑」,本身清淨,不耐熱邪,也畏懼濕濁。膽的功能正常,需要充足的膽氣(陽氣)來維持其「中正」與「決斷」之力。

肝膽在經絡上互通,構成緊密的表裡關係。肝經屬肝絡膽,膽經屬膽絡肝。肝的疏泄功能,直接控制著膽汁的分泌與排泄。可以說「肝主謀慮,膽主決斷」。

肝氣條達,則膽氣疏泄正常;反之,膽的功能正常,也有助於肝的疏泄。兩者一陰一陽,一臟一腑,共同維持人體氣機的疏暢與情志的穩定。

「肝熱膽寒」描述的正是上述和諧關係被打破,出現肝的功能過於亢盛(火熱),而膽的功能過於低下(寒涼) 的失衡狀態。

從大量現代人的經絡數據中發現,絕大多數的人的肝經都是實證,而通常會伴隨膽經虛證,所以確實有很高的機率都是處於「肝熱膽寒」的狀態下。

現代人容易出現肝熱(肝火亢盛)的原因,主要有以下幾種:

- 情志所傷:長期精神壓力、鬱悶、憤怒,導致「肝氣鬱結」,鬱久化火。

- 飲食不節:過食辛辣、油炸、燒烤及溫補食物,助長體內熱邪。

- 熬夜勞累:耗傷肝陰,陰不制陽,導致虛火上炎。

常見症狀是:頭痛、頭脹、面紅目赤、口苦、口乾、耳鳴、急躁易怒、失眠多夢、脅肋灼痛、便秘、尿黃...等等。

中醫證候學較少探討「膽寒」,這是指膽腑功能不足,可能與脾腎陽虛或體內陰涼影響膽腑有關。現代人膽寒(膽氣不足)的原因,主要有以下幾種:

- 肝病及膽:肝氣長期鬱結或肝火過旺,會耗傷膽腑的陽氣,導致膽的功能減退。這是形成「肝熱膽寒」的核心病機。

- 素體陽虛:本身體質虛寒,陽氣不足。

- 驚恐過度:「驚則氣亂」、「恐則氣下」,過度驚嚇會損傷膽氣,導致膽虛。

常見症狀是:膽怯易驚、善太息(喜歡深呼吸)、多疑慮、優柔寡斷、失眠易醒(特別是凌晨1-3點,肝膽經當令之時)。眩暈、嘔吐清涎(膽氣不升,胃氣上逆)、胸脅滿悶。

「肝熱膽寒」的綜合本質,是一個典型的 「上熱下寒」或「實熱夾雜虛寒」 的複雜證候。

- 肝熱在上:表現為頭面、胸脅的熱象(口苦、面紅、脅痛)。

- 膽寒在下/在中:表現為膽腑功能衰退的寒象(膽怯、嘔涎、決斷力差)。

肝熱膽寒看似矛盾,其實因果相連。肝火的長期灼燒,耗損了膽的陽氣,導致了膽寒。

就像一個房間裡,火爐(肝)燒得太旺,不僅讓室內(上半身)燥熱,同時也過度消耗了燃料(陽氣),導致供暖系統的其他部分(膽)因為能量不足而變得冰冷。

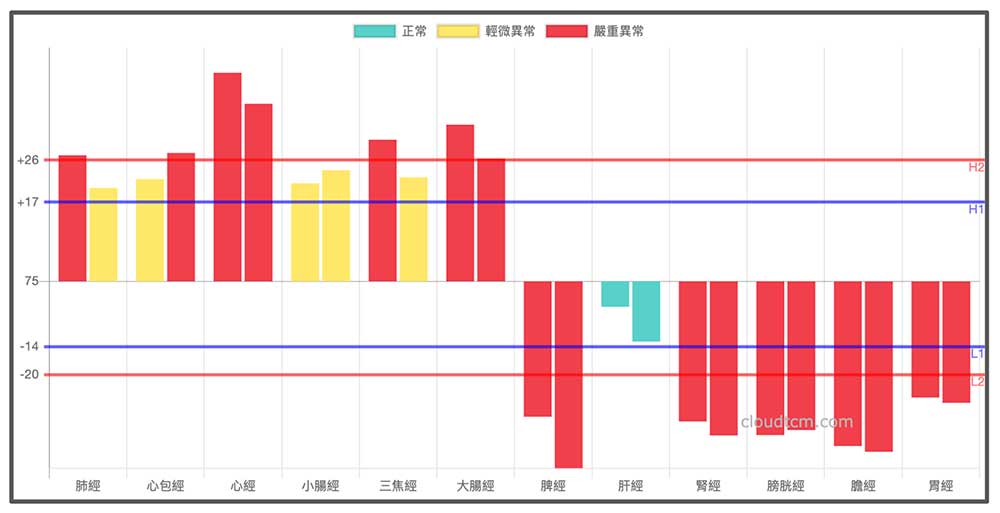

肝熱的時候為什麼會膽寒呢?近代中醫師透過觀察經絡檢測,也發現到類似的矛盾現象。

中醫師蔡洪光在其著作《萬病先祛寒,祛濕斷病根》中提到:「人的機體很神奇,為了平衡機體的陰陽寒熱,往往是上熱就下寒,里寒就外熱。

運用經絡檢測儀測出來的經絡檢測圖也可以看到,肺熱就大腸寒,心熱就小腸寒,肝熱就膽寒,膀胱熱就腎寒。高明的老中醫之所以高明,就是能透過現象看到本質,發現真相。」

如果從陰陽的角度來看,這是一種陰陽平衡的現象,這可以說這是正常,也可以說這是異常。陰陽只要有一方不平衡,另外一方就會隨之應對。

古今書籍的討論,都認為「肝熱膽寒」的人,最直接影響到的就是「睡眠障礙」。古書《聖濟總錄》在分析「膽虛不眠」就提到,膽為中正之官,與膽經相連接。

如果這條膽經氣血不足,再加上受到風邪侵襲,就會造成膽寒,因此會感到心煩意亂,睡眠質量差且不安穩。古書《醫會元要》甚至說:「膽寒不眠,膽熱好眠」

從大量現代人的經絡數據中確實可以印證這個事情,有一定比例的睡眠障礙者,他們的膽經確實就是虛證,而且已經成為一種體質現象。

肝熱的人,體內的肝火旺盛,肝經一直往上衝到腦的頂端,所以晚上也很難睡好,久了還會出現腦神經衰弱、自律神經失調,各種精神障礙。

所以「肝熱」又加上「膽寒」的人,夜間的睡眠狀態根本就不可能改善,久了之後產生五臟六腑疾病,就是萬病之源,所以理解這個證候是非常重要的。

然而,要改善這種證候的方法本時是有矛盾的,因為體內又有熱,又有寒,到底是要先熱,還是先去寒呢?

如果先去寒,服用一些熱藥之後肝熱又更嚴重,晚上睡眠又會更不好。如果服用一些寒涼藥去肝熱,膽寒更加嚴重,晚上失眠會更嚴重。

所以,面對此證候用藥需要非常精準,寒熱並用。過去幾年來,經常有一些會員回報類似的案例。因為多數中醫診所很習慣開寒涼性的中藥,而本身確實也出現肝熱的症狀,服用寒涼中藥之後,晚上失眠只會更嚴重。

所以,很多人覺得中醫治療效果不好,其實多數的時候是現代人的體質很複雜、很矛盾,治病起來陷於兩難。

反過來看,《聖濟總錄》也有提到「肝虛膽寒」的現象,這也會造成夜晚難以入睡,即使睡著也容易驚醒,並且伴隨著心悸、精神煩躁、眼睛昏花、心情焦躁、四肢無力等症狀,這時候要補肝去膽寒。

古書也提到肝熱膽寒會出現遺精,《張氏醫通》提到,男性會出現夢遺,就是肝熱膽寒所造成。因為當肝熱時,火氣向外擴散,魂魄無法內守,因此容易出現淫夢和遺精的情況,有時還會心悸。

從現代人的經絡數據中也發現,寒性體質的人到後來都是肝經虛證,膽經也會虛證,他們確實很容易感受到睡眠障礙。

既然這麼複雜,要如何改善呢?後人在研究清代名醫費柏雄的醫案就提到,肝熱膽寒很難治,又寒又熱,與少陽病的寒熱往來、厥陰病的寒熱錯雜類似,他是運用「甲乙歸臟湯」專治這種失眠。

從核心的角度來看,這其中的交集點就是「膽寒」,所以古人經常會提到「溫膽湯」,而事實上這個中藥方劑並不太熱,主要是去痰。

要找到真正解決的方法,其實從經絡數據可以找出真正的原因,因為當膽經虛證的時候,通常也會帶動其他經絡連帶虛證,最常見的就是「胃經」。

當一個人膽經與胃經都虛證的時候,可以假設他的體內就是陽虛。所以很可能應該先解決體內的寒氣陽虛現象,再來解決肝火的問題。

經過一些會員的分享,他們發現很神奇的,往往都是體內寒氣解除之後,火氣也會隨之自然消除。

而事實上有些人就不認同,認為應該先治熱,其實哪一個是對的一點也不重要,適合自己的才是對的。

只要你服用瀉肝火的中藥之後,並沒有感到更舒服,就要反過來用另外一個相反的方向來改善,答案自然就會揭曉。

此外,也可以運用一些「少陽病」或是「厥陰病」的中藥來改善,這些中藥的特點就是寒熱藥加總在一起,剛好可以改善又寒又熱的狀態。

(源自《傷寒論》)

千年以來,「柴胡桂枝乾薑湯」被譽為治療「膽熱脾寒」或「肝熱膽寒」的典範,完美體現了寒熱並用的思想。

然而,遇到「肝熱膽寒」的現象,千萬不能期待運用一帖中藥就可以一次治癒,改善治療「肝熱膽寒」的用藥,是一場在「寒」與「熱」、「攻」與「補」、「散」與「收」之間尋求動態平衡的藝術。

例如,可以服用2天瀉肝火的中藥,再服用吃兩天溫陽去寒氣的中藥,交替運用。甚至也可以從其他方向來下手,例如從調和脾胃、溫陽補腎下手。

尤其是肝熱的人,飲食宜清淡,多吃綠葉蔬菜,如菊花菜、菠菜等,避免辛辣刺激性食物。膽寒的人應避免過度食用寒涼食物。

肝熱的人,必須注意情緒調節,避免過度壓力。定期運動敲膽經,促進血液循環,改善膽腑功能。最重要的是保持良好的作息時間,避免熬夜,這將比起服用藥物還要根本有效。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

現代人常見的「經絡經絡型態」,就是典型的「肝熱膽寒」現象。

1上實下虛現象

經絡型態

出現機率

當全身經絡表現為「上實下虛」的現象時,這通常指向「陽虛經絡型態」並與「鐵三角經絡型態」共同構成的情況。為了改善這種經絡狀況,建議立即採取措施提升腳部的經絡能量,例如進行運動、經絡拍打或保持腳部溫暖,以助於調整和恢復經絡平衡。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解