Spleen and kidney yang deficient

脾腎陽虛的原因,症狀與經絡,運用穴道與中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-01-18

脾腎陽虛是一種中醫常見的證型,主要指「脾陽」和「腎陽」都虛弱的病理狀態。這是一個複雜的證候,涉及多個臟腑功能失調,表現複雜且多樣。

「脾陽」和「腎陽」是人體重要的兩種陽氣,這是的相互影響的。中醫認為「脾為後天之本」且「腎為先天之本」,主導著人體的消化吸收、生殖泌尿、生長發育等功能。

脾陽虛弱時,體內運化失常,不能化生精微充養腎陽;腎陽不足時,命門火衰,不能溫煦脾陽,導致脾陽更虛。兩者相互影響,形成惡性循環,最終導致脾腎陽虛。

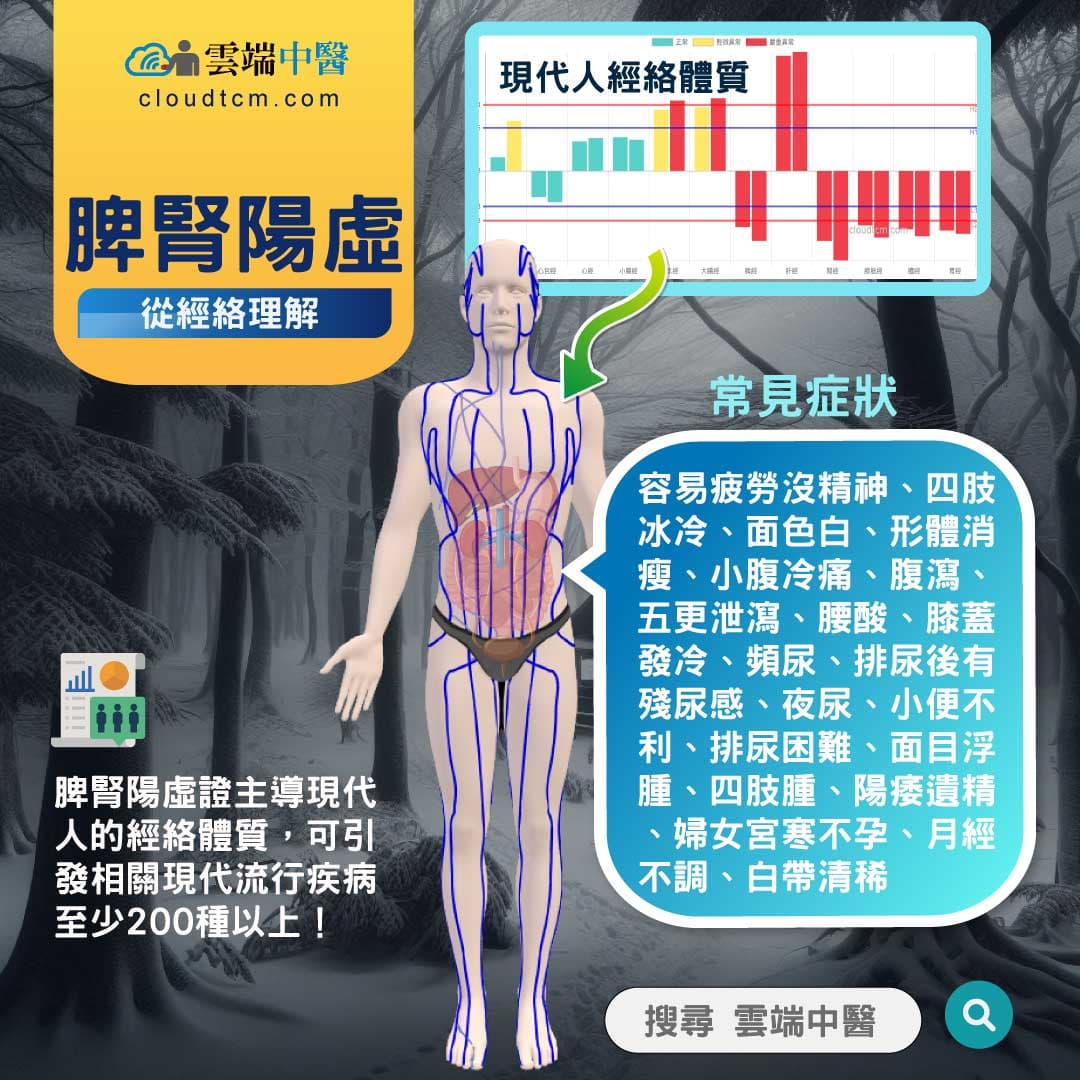

脾腎陽虛的症狀通常是脾陽虛和腎陽虛症狀的疊加,常見症狀為:

- 畏寒肢冷,四肢冰冷:這是陽虛的主要表現,腎陽虛更為明顯。

- 腰膝酸軟冷痛:腎主骨生髓,腎陽虛容易腰酸、膝蓋發冷,下腹部出現冷痛

- 精神萎靡,疲乏無力:陽氣不足,不能鼓舞精神,推動氣血運行,所以容易疲勞

- 面色蒼白或黧黑:陽虛不能溫煦肌膚,氣血運行不暢。

- 食少便溏,甚或清晨腹瀉:脾主運化,脾陽虛則運化失常,水谷不化,形體消瘦。腎主二便,腎陽虛則固攝無力,易出現黎明前腹瀉(五更瀉)。

- 小便清長,夜尿頻多:腎主水液,腎陽虛則氣化失常,水液代謝障礙,有尿不乾淨的感覺,夜間頻尿,嚴重時小便障礙。

- 水腫:體內水液代謝障礙,面腫、四肢浮腫。

- 生殖系統疾病:男性陽痿遺精、女性宮寒不孕、白帶清稀。

- 舌淡胖,苔白滑:脾腎陽虛,水濕內停。

- 脈沉細無力:陽氣不足,鼓動無力,所以脈沉細無力。

會造成脾腎陽虛的主要原因,通常就是過度疲勞所造成,由於勞倦內傷,用腦過度或憂慮傷脾,脾臟運化失職,久了之後造成脾氣虛,進一步成為陽虛,體內陰寒內生,所以手腳冰冷。

進一步發展傳及腎臟,就會出現腰酸、腰冷、遺精陽痿...等等,種種屬於腎陽不足證。

有些人因為先天基因,或後天不加調養,縱情恣欲,先出現腎陽虛衰,腎陽不足導致不能溫暖脾陽,而出現脾陽虛證。

脾腎陽虛也經常會出現腹瀉,大便中出現沒有消化的食物,腎陽不足時腹瀉會發生在黎明時刻,這就是所謂的「雞鳴瀉」或「五更泄瀉」,也會出現小腹冷痛,怕冷四肢發涼等一派陰寒陽虛之現象。

由於脾腎與體內水液運化相關,因此出現此證時容易出現水腫,出現在頭、面、四肢或全身浮腫,以腰以下比較嚴重。

從大量現代人的經絡數據中看來,「脾腎陽虛」是多數人的體質現象,影響的層面非常的廣大。

中國大陸養生家趙鐵鎖在其著作《養得好,活到100不顯老,一生的抗衰老革命》中提到,從中醫角度來說,脾腎陽虛才是導致「啤酒肚」的罪魁禍首,這可以解釋,為什麼中年以後許多人的肚子都很大。

現在中醫臨床研究,針對脾腎陽虛與各種現代流行疾病的關聯,至少有200種以上相關疾病。常見如:腸燥症、潰瘍性結腸炎、功能性便秘、功能性腹瀉、胃下垂、消化性潰瘍、肝硬化腹水、腸梗阻、慢性萎縮性胃炎、反流性食管炎、原發性肝癌、乳腺癌、胃癌、結直腸癌、大腸癌、糖尿病各種併發症狀、慢性腎臟病、慢性腎炎、慢性腎衰竭、慢性腎小球腎炎、腎病綜合症、糖尿病腎病、腎性水腫、腎性高血壓、尿毒症、尿失禁、尿瀦留、前列腺增生、多囊卵巢綜合症、硬皮病、先兆流產、胎動不安、復發性流產、男性不育、少弱精症、早洩、遺尿症、骨質疏鬆症、肌無力症(重症肌無力)、類風濕關節炎、痛風、膝骨關節炎、腰椎間盤突出症、強直性脊柱炎、阿爾茨海默病(老年性痴呆)、血管性痴呆、帕金森病、認知障礙、抑鬱症、焦慮症、精神分裂症、慢性疲勞綜合症、再生障礙性貧血、生長遲緩...等等(註1)。

脾腎陽虛證臨床常見於中國古代的疾病如:虛勞、泄瀉、痢疾、水腫、臌脹、痿證、便血等疾病。

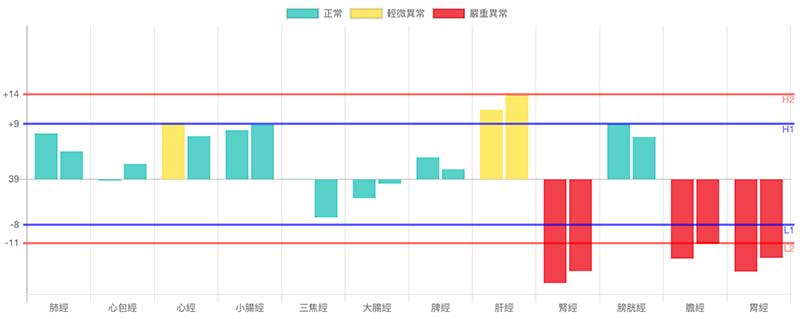

像這樣抽象的理論,如果可以運用經絡檢測,從數據來理解會更加清楚,可參考下面的經絡型態分析。

註1:此疾病清單,是綜合歸納總結3227篇中國大陸期刊論文的總結。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成脾腎陽虛的主要原因

了解7種常見致病因素

過度疲勞

現代人經常工作繁多且壓力大,經常加班不休息,晚上該休息時也還在應酬,長期下來造成過度疲勞。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

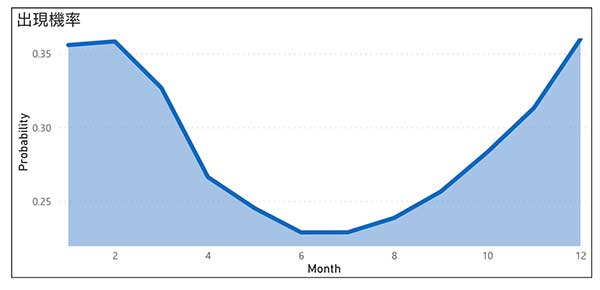

現代人脾經與腎經高機率出現虛證,尤其是炎熱的夏天機率提升將近40%,這個現象會持續延續到冬天而放緩,而依然有至少30%-35%的人出現脾經與腎經虛證。

因此,這種經絡現象可以說是一年四季都容易出現,很容易成為一種體質現象。 而在進入冬季之後,隨著天氣越來越冷,相關不舒服的症狀就會顯現出來。

這種經絡型態保持不變,當進入冬天之後,會加上體內的陽經虛證,成為名符其實的脾腎陽虛,若用圖像化、數據化的方法來理解「脾腎陽虛」,就是這樣煉成的。

如何讓自己的經絡型態不要出現這種現代人常見的經絡型態,就是每個人養生的目標,只要努力都是可以達到的。

2025年冬季的時候就有一個會員分享,他在進入冬季之後,確實很容易清晨肚子痛醒來,而真的就是腹瀉。

他在冬季的經絡型態,也確實就是典型的綜合經絡型態,完全符合雲端中醫提到的經絡模型。

以下列出相關的經絡型態以供參考:

1膽經+胃經+腎經同時虛證(寒性陽虛經絡型態)

經絡型態

出現機率

每年進入秋冬之後(10月~隔年3月)容易出現此種經絡型態,天氣愈冷時出現機率愈高,或嚴重程度增加,代表體內寒氣重、陽虛經絡現象。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解