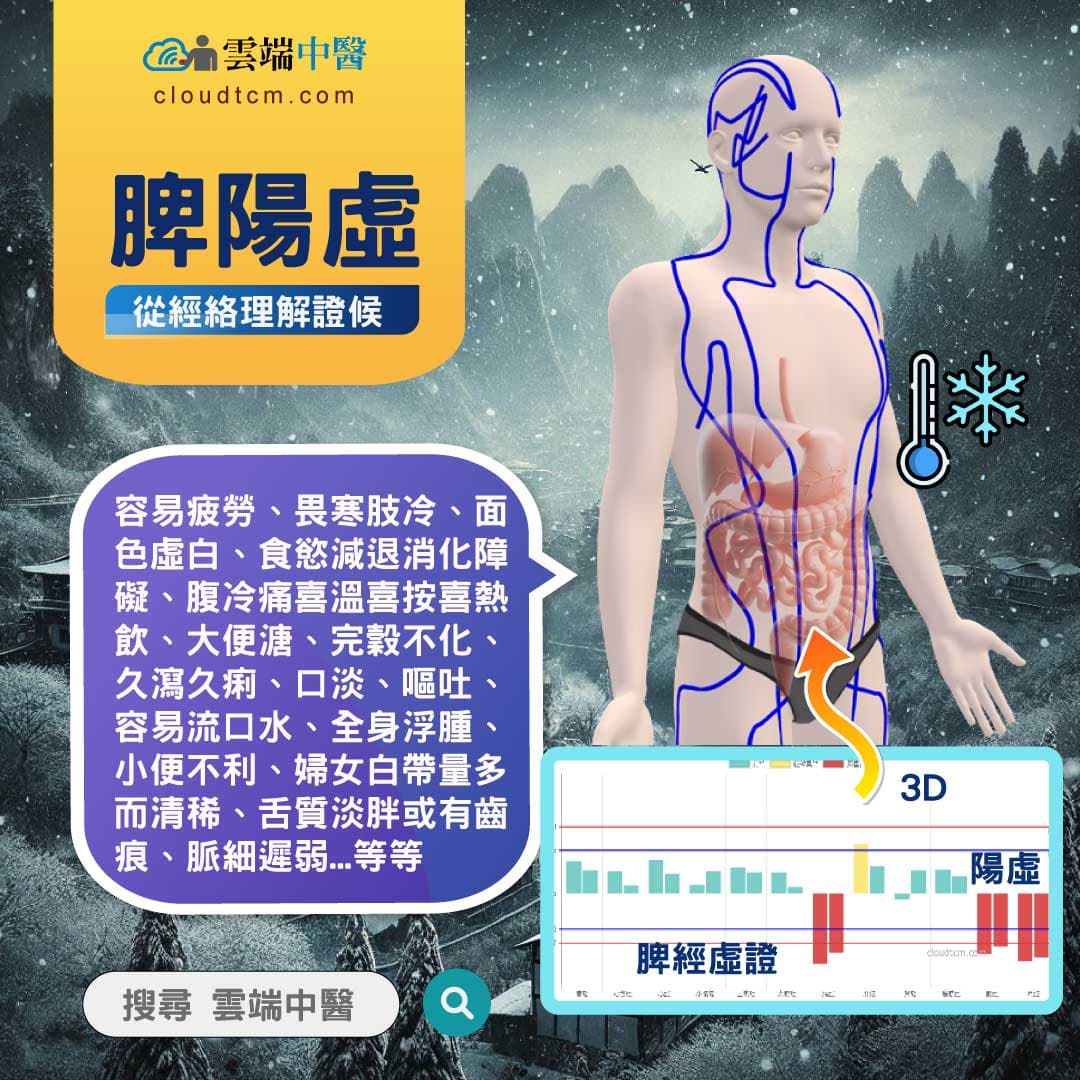

Spleen-Yang deficiency

脾陽虛的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2024-12-07

脾陽虛是指的是脾胃的陽氣不足,導致消化系統功能減弱,起因於陽虛而生寒氣。

在中醫理論中,脾屬土,主運化水谷精微和水濕,為後天之本,氣血生化之源。

胃與脾相表裡,負責受納腐熟水谷。脾陽虛意味著中醫的脾臟功能失調,特別是溫暖和轉化食物的能力下降。

傳統中醫認為,「脾主升清」,當脾陽不足時,會導致清氣無法上升、濁氣無法下降,因此容易引發腹瀉、腹脹疼痛等症狀。

這類問題在寒冷天氣或食用寒涼食物後尤為明顯。由於陰寒內盛,當身體感受到溫暖時,症狀會有所緩解,但遇冷則會加重。

脾陽不足還會影響氣的運化功能,使水液代謝失調,當下焦水濕泛濫時,可能進一步引發泌尿系統相關疾病。

脾陽虛的主要症狀包括:

- 食慾不振:對食物的興趣降低,即使餓了也不想吃。嘴裡有淡淡的感覺,容易不自覺地流口水(睡覺期間)

- 消化不良:容易感到腹脹、腹痛、嘔吐感,尤其是在進食後很明顯。

- 疲倦乏力:感覺容易疲勞,體力不支,精神萎靡。

- 大便稀溏:可能有腹瀉或大便不成形,甚至完穀不化。大便次數增多,有些人會出現慢性腹瀉

- 泌尿生殖系統:小便不利、婦女白帶量多而清稀

- 畏寒怕冷:手腳冰涼,特別怕冷、面色虛白、腹冷痛而喜溫喜按喜熱飲

- 浮腫:全身浮腫、尤其是下肢水腫,早晨輕晚上嚴重。

- 舌象:舌質淡胖,邊有齒痕,舌苔白膩。

- 脈象:脈細弱無力。

造成脾陽虛的原因,常常是因為長期飲食不規律,過食寒涼、油膩、甜膩等不易消化的食物。

情緒因素,如憂思過度也會影響脾胃功能造成脾陽虛。勞累過度,休息不足或是病後體虛也會造成脾陽虛。

有些人天生就是脾陽虛,稱為先天稟賦不足,這常常都是源自於母胎的寒氣。

外感寒濕邪氣侵襲也會造成脾陽虛,所以冬季或下雨的時候,也很容易出現脾陽虛的相關症狀。

中醫名家羅大倫在其著作《羅大倫教你四季食療&滋補之道》中提到,他估計現代城市人群中,大約有70%的人都存在脾氣虛的問題。氣又可以化生陰陽,脾氣虛弱到一定程度就會引起脾陽虛、脾陰虛。

脾陽虛還會引起水濕不運,氣虛嚴重到一定程度會引發中氣下陷,出現胃下垂、子宮下垂、脫肛等問題,甚至氣脫而亡。

2024年冬季期間,雲端中醫也有某會員分享,他說他每年只要到了冬季,都覺得肚子脹脹的,肚子不太餓。

然而,也有一些人到了冬季,反而胃口變得很好,所以可見有一定比例的人,脾胃狀態是嚴重受到天氣的影響所造成的。

改善脾陽虛的方法,最簡單就是運用溫補脾陽的中藥,最常見的是「附子理中湯」,冬季期間有些人會吃羊肉爐,這是溫暖身體很快的方式。

脾陽虛的人,一定要保持規律作息,保證充足的睡眠,常常經絡拍打脾經、胃經,是改善脾陽虛的核心方法。

脾陽虛證常見於古代中醫疾病如「泄瀉」、「痢疾」、「脘腹痛」、「痰飲」、「水腫」、「臌脹」等疾病中。本證常與「脾氣虛證」、「脾虛濕困證」、「脾腎陽虛證」、「肺脾腎陽虛證」一起討論。

現代研究發現,脾陽虛與各種現代流行疾病有關,尤其是憂鬱症(註1)。

以上的抽象概念,如果不容易理解的話,可以從經絡數據來理解,反而相對簡單容易,可以閱讀下面的經絡型態分析。

註1:[1]林昱臣,苗宇船,and 趙傑."從脾陽虛淺論抑鬱症."中國民間療法 27.22(2019):1-3

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成脾陽虛的主要原因

了解9種常見致病因素

大病或久病

在大病或久病之後,體內陽氣是潰散的,體內的能量虛弱,氣血不足,很容易出現氣虛、血虛或陽虛的證候。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

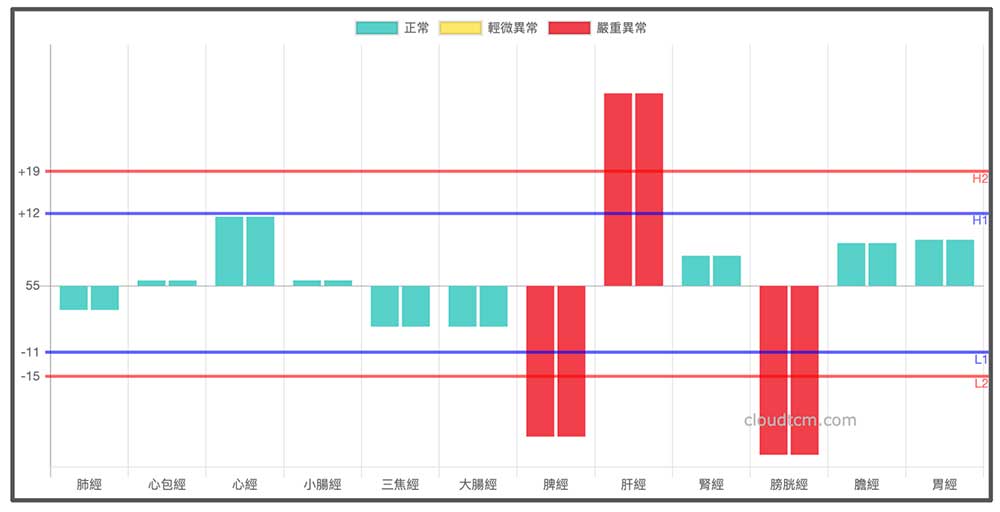

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

脾陽虛,可以拆解成「脾虛」與「陽虛」兩種概念,現代人高機率脾經虛證,很容易出現脾虛相關症狀,但是「脾虛」不代表一定是「脾陽虛」。

若從「寒熱指數」的角度看來,當一個脾經虛證,加上少陽經、陽明經虛證,那就有很高機率是屬於「脾陽虛」證,有較高機率會是以下這種經絡型態。

從不少會員的長期觀察後也發現,冬天很容易出現這種經絡型態,伴隨容易疲勞、脾胃消化障礙、食慾減退、四肢冰冷、腹痛腹瀉、大便溏、喜熱飲、嘔吐、小便不利...等等。

而事實上,出現這種經絡型態的時候,通常膀胱經也會是虛證,所以這就是「綜合經絡型態」常見的現象,在冬季很常見。

除此之外,脾經實證時出現的「倒鐵三角經絡型態」,呈現體內一派陽虛經絡現象時,也容易出現脾陽虛症狀。因此脾陽虛證並不限於脾經虛證的經絡型態。列舉幾種常見型態如下:

1脾經,膀胱經同時虛證(鐵三角經絡型態)

經絡型態

出現機率

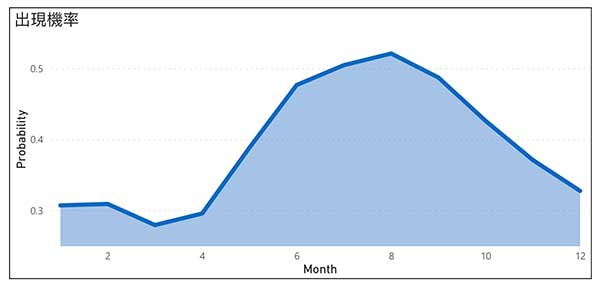

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人會出現這種經絡型態。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。雲端中醫稱之為「鐵三角經絡型態」。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解