Spleen does not regulate Blood

脾不統血的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2024-08-10

脾不統血證,是指因為脾氣虛弱,中氣下陷,或是脾臟的陽氣不足,不能正常地統攝血液,導致體內出現出血症狀的一種證候。

傳統中醫提出「脾統血」的概念,這是指脾臟具有「統攝血液」的功能,脾臟通過其特有的生理功能,能夠控制血液在脈管中的正常循環,防止血液溢出脈管之外。

脾統血的功能,主要依靠「氣攝」,即通過脾氣的旺盛,來保證血液的正常運行。

所以當脾氣充足時,才能夠有效地固攝血液,這種醫學觀念在過去千年以來被廣泛的應用。

如果一個人腹部陰寒,造成脾陽不足,這也有可能會出現脾不攝血的現象。造成脾不統血,經常有以下原因:

- 久病傷氣,長期疾病消耗了正氣。

- 長期用腦,思慮憂慮過度,精神壓力過大導致脾氣受損。

- 長期過度疲勞,身體過度勞累。

- 飲食不節,飲食不當損害脾胃。

- 常喝冰水造成腹部虛寒,久了出現脾陽不足。

古書《友漁齋醫話》就提到,古人常常在虛勞之後吐血,古人認為這是過度疲勞傷到脾氣,造成脾不統血。所以中醫古籍就提到「勞者溫之」的概念,不能再喝冰水或是寒涼中藥,否則會更嚴重。

當一個人體內脾不統血時,出血症狀會與脾氣虛的表現同時存在,出血常經常呈現一種慢性的過程,血量不多且血色較淡,歸納症狀如下:

- 各種出血症狀,例如:嘔血、大便有血、尿血、肌衄(皮膚出血)、鼻衄(鼻出血)、齒衄(牙齦出血)...等等。

- 婦女可見月經過多、經期提前或延後、月經不止崩漏...等。

- 食慾減退、消化不良、腹瀉、心悸。

- 暈眩、全身疲倦無力、氣短懶言、面色萎黃或面白,身體消瘦。

- 舌質淡、苔白、脈細弱。

尤其是婦科大量運用這種概念,古書《傅青主女科歌括》、《古今醫徹》中提到肝氣不舒暢,久鬱就會傷害到脾臟,脾臟受傷之後不能統血,造成月經崩漏,提升脾氣可以改善子宮異常出血、大便出血。

古籍《血證論·便血》中提到,便血、嘔吐血或鼻子出血,本質上都是一樣的,差異在血液向上由口鼻而出,或是血液向下從腸道排出。

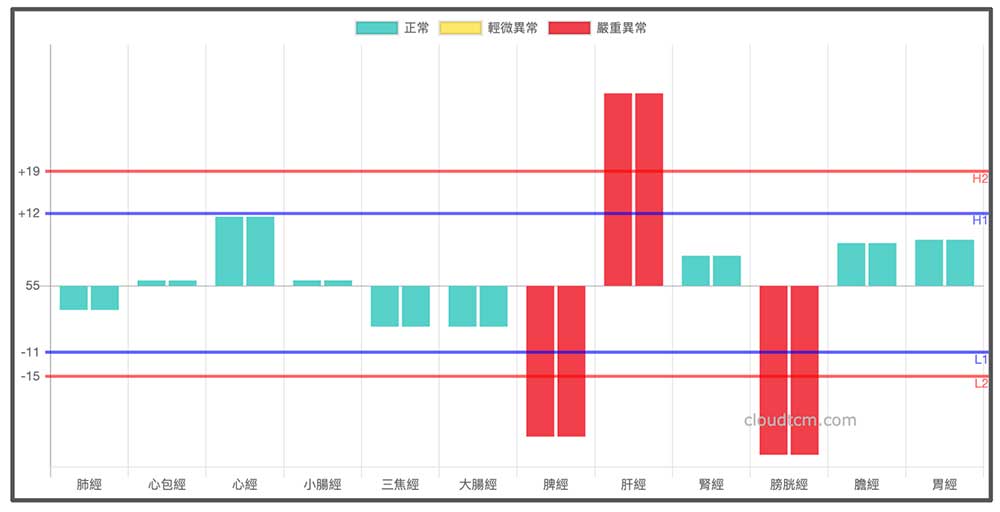

若從大量經絡數據中發現,基於脾經虛證所建構出來的「鐵三角」經絡型態,確實與出血相關疾病密切相關,各種出血現象都曾經有人回報。

同時也會出現各種脾胃消化障礙,所以這可以說是「脾不統血」的一種經絡模型,凡是不明原因的出血現象,都可以自行驗證是不是這種經絡型態。

脾不統血證主要見於古代中醫疾病,例如:「便血」、「崩漏」以及其他出血病證中。脾不統血證常常與「脾陽虛」、「脾虛下陷證」、「心脾兩虛證」一起討論。

若是「脾陽虛」,則有怕冷四肢冰冷、胃痛、腹瀉、四肢浮腫,或婦女帶下清稀等症狀。若「中氣下陷」則會慢性腹瀉、脫肛或子宮脫垂、或其他臟器下垂等症狀。

「心脾兩虛證」主要是由於思慮過度,心血暗耗所造成,單純的脾不統血證,除了出血及脾虛的症狀外,心血不足的症狀不明顯,但由於出血日久不愈,而致氣血雙虧,也會出現心脾兩虛的症狀。

造成脾不統血的主要原因

了解5種常見致病因素

過度疲勞

現代人經常工作繁多且壓力大,經常加班不休息,晚上該休息時也還在應酬,長期下來造成過度疲勞。

疲勞經常是造成脾虛的主因,過度疲勞時就有機會出現脾不統血證。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

脾不統血證的經絡型態,以脾經虛證為主的經絡型態,常出現於春夏季節頻繁出現的「鐵三角經絡型態」,列出幾種型態如下:

1脾經,膀胱經同時虛證(鐵三角經絡型態)

經絡型態

出現機率

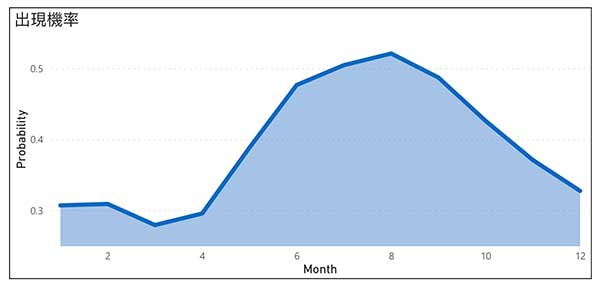

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人會出現這種經絡型態。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。雲端中醫稱之為「鐵三角經絡型態」。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解