主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

十全大補湯中加入白芍,主要有以下兩點原因:

- 緩解補氣血之燥熱: 十全大補湯補氣血之力強勁,容易造成燥熱之症,白芍性微寒,可緩解補藥的燥熱之性,避免補過頭而傷陰。

- 柔肝養血: 白芍入肝經,具有柔肝養血之效,可協調補氣藥物,使補氣血的效果更溫和,並有助於改善氣血不足所導致的肝氣鬱結等症狀。

總而言之,白芍在十全大補湯中扮演着重要的平衡和協調作用,使補氣血的效果更佳,同時避免燥熱傷陰,更符合中醫整體觀的治療理念。

十全大補湯中加入甘草,主要有以下兩點原因:

- 調和藥性,增進藥效: 甘草性平味甘,具有調和諸藥、緩解藥物毒性、增強藥效的作用。十全大補湯藥性較為偏溫燥,甘草能有效調和藥性,使藥力更平和,避免燥熱傷陰。

- 補益脾氣,增強吸收: 甘草能益氣健脾,促進消化吸收,有助於藥物成分更好地被人體吸收利用,提升補益效果。此外,甘草還能緩解藥物對脾胃的刺激,保護脾胃功能。

十全大補湯中加入白朮,主要基於以下兩個原因:

1. 補脾健脾: 白朮味甘苦性溫,入脾胃經,具有健脾益氣、燥溼利水、止瀉安胎的功效。十全大補湯中加入白朮,可以補益脾胃,增強消化吸收功能,提高身體的整體機能。

2. 扶正祛邪: 白朮可以燥溼健脾,增強脾胃運化功能,幫助人體吸收營養,提高正氣,抵抗外邪入侵。十全大補湯主要用於氣血不足、體虛乏力、脾胃虛弱等症,加入白朮可以增強補益效果,達到扶正祛邪的目的。

十全大補湯中加入川芎,主要基於以下兩個原因:

1. 活血行氣,改善氣血循環: 川芎具有活血化瘀、行氣止痛的功效,能促進血液循環,改善氣血運行不暢所致的症狀,如四肢冰冷、面色蒼白、頭暈乏力等,與十全大補湯補益氣血的功效相輔相成,使補益效果更顯著。

2. 疏通經絡,提高補益吸收: 川芎能疏通經絡,使氣血流通,有利於藥物有效成分的吸收和利用,提升整體補益效果,避免補益過度造成身體負擔。

十全大補湯中加入當歸,主要基於以下原因:

- 補血養血: 當歸性溫味甘,入心、肝、脾經,具有補血養血、活血調經、潤腸通便的功效。十全大補湯旨在補益氣血,而當歸的補血作用恰能與其他藥材相輔相成,達到整體補益的效果。

- 活血化瘀: 當歸除了補血外,還具有活血化瘀的功效,能促進血液循環,改善氣血運行,有助於消除瘀血,促進身體康復。在十全大補湯中,當歸的活血化瘀作用能與其他藥材相配合,使補益效果更顯著。

總之,當歸在十全大補湯中的加入,是基於其補血養血、活血化瘀的功效,與其他藥材相輔相成,達到整體補益的效果。

十全大補湯中加入茯苓,主要考量以下兩點:

- 健脾利濕: 茯苓味甘淡,性平,入脾、腎經,能健脾利濕,利水滲濕。十全大補湯補益氣血,容易導致濕氣滯留,茯苓有助於健脾化濕,防止補而不達,提高補益效果。

- 去燥生津: 茯苓兼具利水滲濕和補益脾氣的作用,能避免補益藥物過於燥熱,有助於滋陰生津,保持整體方劑的平衡性,使補益效果更溫和持久。

十全大補湯中包含黃耆,主要基於以下兩點:

1. 補氣固表:黃耆味甘性溫,具有補氣固表之功效,能增強人體正氣,抵禦外邪侵襲。十全大補湯用於氣虛乏力、體弱多病者,黃耆能補益中氣,提高機體抵抗力,為方中之首要藥物。

2. 託毒生肌:黃耆亦有託毒生肌之效,能促進傷口癒合,改善體質。十全大補湯中常與當歸、川芎等活血化瘀藥物配合使用,能有效促進血液循環,修復受損組織,達到補氣生血、扶正祛邪之目的。

十全大補湯中加入人參,主要基於以下兩點:

- 補氣固本: 人參為補氣之要藥,能益氣生津、補脾益肺、固脫生精,有助於恢復元氣,增強體質。十全大補湯主治氣血兩虛,而人參的補氣作用正是針對其氣虛之證,可謂藥到病除。

- 扶正祛邪: 人參具有扶正固本的作用,能增強機體抵抗力,有助於抵抗外邪入侵。十全大補湯補氣血、扶正氣,兼顧補虛和祛邪,人參的加入更能加強此功效,使湯劑更具效力。

十全大補湯中加入肉桂,主要有以下兩個原因:

- 溫陽補氣:肉桂性溫,味辛甘,入心、肝、腎經,具有溫陽補氣、散寒止痛、活血通經的功效。十全大補湯以補氣血為主,加入肉桂可溫煦脾腎陽氣,促進氣血生化,提高補益效果。

- 調和藥性:十全大補湯中藥材較多,藥性偏寒涼者居多,加入肉桂可中和寒涼之性,避免藥性過於偏寒,影響補益效果。同時,肉桂的辛溫之性可促進藥物更好地吸收和發揮作用。

十全大補湯中加入熟地黃,是因其補血功效顯著,與方劑的補氣血目的相符。熟地黃性溫,味甘苦,入心、肝、腎經,能滋陰補血,填精益髓。

方劑中加入黃芪、人參等補氣藥,但單純補氣易耗血,故需加入熟地黃等補血藥,以達氣血雙補之效。熟地黃能促進血紅蛋白合成,改善貧血,且與其他藥材配伍,更能增強補益作用,使氣血充盈,身體強健。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

十全大補湯是非常熱門的方劑,不論是藥物或是食療藥膳,都是屬於過去千年以來最熱門的中藥方劑與藥膳食譜之一。

此方由「四君子湯」(人參、白朮、茯苓、甘草)加「四物湯」(川芎、當歸、芍藥、熟地)再加上黃耆、肉桂所組合而成。

十全大補湯主治「氣血兩虛證」,主要症狀是:面色萎黃、倦怠食少、頭暈目眩、神疲氣短、心悸怔忡、自汗盜汗、四肢不溫、舌淡、脈細弱。亦可治婦女崩漏、月經不調、瘡瘍不斂等。

人體依賴氣血運行,氣虛四肢百骸失於溫養,會出現疲倦、氣短、手腳冰冷、容易流汗。血虛時,臟腑經絡失於濡養,出現面色萎黃、頭暈目眩、心悸怔仲。

沖任兩脈氣血不足時,女性崩中漏下,或因為血海不足,月經少或閉糾。肌肉筋骨無以為濡養,所以傷口不容易收口。

基於此氣血兩虛,只要「益氣養血」即可改善。「四君子湯」為補氣諸方之首,「四物湯」乃補血諸方之冠,此兩方合二為一,就是「八珍湯」,再加上黃耆、肉桂,組成「十全大補湯」,可見其氣血雙補極強。

黃耆甘溫,為補氣要藥,《靈樞.營衛生會》說:「人受氣於谷,谷人於胃,以傳於肺,五藏六府皆以受氣」。肺所吸入的自然之清氣,脾所吸收的水谷之精氣合面成為後天之氣,由於黃耆歸經脾肺,大補後天之氣,又兼具升陽、固表、托瘡等多方面作用,故《本草求真》認為「補氣諸藥之最」。

肉桂辛甘大熱,補火助陽,溫通血脈,與諸益氣養血之品同用,可溫通陽氣,鼓舞氣血生長,從而增強本方補益虛損之功。

本方運用益氣、養血中藥,配伍辛熱之肉桂,寓溫陽於補養之中,以收陽生陰長之功。本方由十味藥組成,功能大補氣血,故以「十全大補」名之。

本方是八珍湯,加上「黃耆」、「肉桂」,由於黃耆擅補後天之氣,肉桂可鼓舞氣血生長,故補益氣血之力優於「八珍湯」。因此本方偏於溫補氣血,對於兼有畏寒、四肢不溫等虛寒之證者尤為適宜。

本方現代常用於各種貧血、各種出血、病後或術後衰弱之調理、痿證、神經衰弱、慢性蕁麻疹、婦女月經不調、瘡瘍漬後久不愈合等辨證屬氣血大虛者,以及外科手術後,腫瘤等慢性消耗性疾病,白細胞減少。

癰疽、痔瘻、骨疽、骨結核、腎結核、瘰癧、白血病、遺精、帶下、視力減退、凍傷、癌症輔助治療、經閉、腳氣病、皮膚病、梅尼爾氏症候群、耳疾...等等。

本方原名「十全散」,出自《傳信適用方》,在宋朝《太平惠民和劑局方》更名為「十全大補湯」,用治「男子、婦人諸虛不足,五勞七傷,不進飲食,久病虛損,時發潮熱,氣攻骨脊,拘急疼痛,夜夢遺精,面色萎黃,腳膝無力,一切病後氣不如舊,憂愁思慮傷動血氣,喘嗽中滿,脾腎氣弱,五心煩悶」,由此確定了本方作為大補氣血主方的地位。

傳統服藥法

每服三錢(9g),令加生薑3片,大棗2個擘破,水一盞半,煎至八分,去滓溫服,不拘時候。

注意事項及副作用

體內有熱、感冒或染疫、腸胃炎、月經來潮期間、嚴重皮膚瘡瘍時不適合運用。有些子宮肌瘤患者,在服用四物湯之後肌瘤增大。

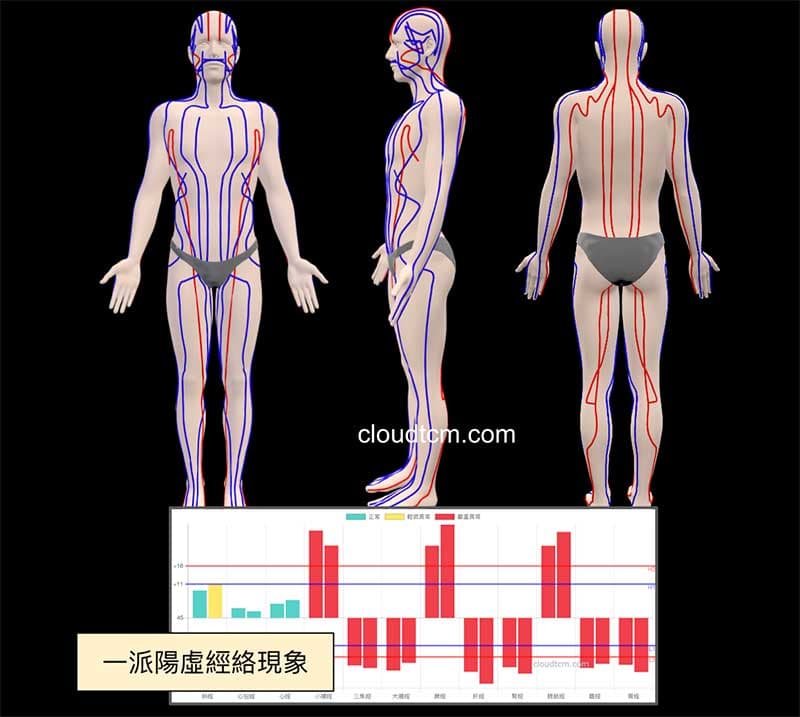

十全大補湯的經絡型態

許多人在冬天都認為要吃補,媽媽會想要想煮一鍋熱騰騰藥膳給家人進補,內容就是十全大補湯。從大量現代的的經絡數據看來,並不適合多數人。

十全大補湯最適合「氣血兩虛」且「虛寒」的人,從經絡數據看來,體能數值低的人,通常是氣血兩虛,但是不代表體能數值低,體內就沒有熱。

體內有熱的人,在服用十全大補湯之後會上火,感到口乾舌燥、心胸煩躁、難以入眠、頭痛、大便乾結、牙齒痛。此外,若在寒冬感冒或染疫,更不適合服用補藥。

腸胃炎、月經來潮期間,或是有嚴重皮膚瘡瘍時,也不適合飲用。有些子宮肌瘤患者,在服用四物湯之後肌瘤增大。傳統中醫認為,還是要在醫師的指導建議下服用。

如果自己想要從經絡型態,看看自己是不適合服用十全大補湯,最適合的就是「一派陽虛」經絡型態,配合「低體能數值」,在服用之後會有非常明顯的改善。

相關證候

相同名稱方劑

十全大補湯, 出處:《痘疹全書》卷下。 組成:川芎、歸尾、芍藥、生地、人參、白朮、赤茯苓、黃耆、桂心、白芷、連翹、甘草節、金銀花。 主治:痘瘡潰瘍。

十全大補湯, 出處:《傅青主女科·産後編》卷下。 組成:人參3錢,白朮3錢,黃耆3錢,熟地3錢,茯苓8分,甘草5分,川芎8分,金銀花3錢。 主治:乳癰。

十全大補湯, 出處:《痘疹全書》卷下。 組成:人參、白朮、甘草、柴胡、當歸、川芎、白芍(酒炒)、木香、青皮、黃耆、生地、升麻、桂。 主治:女子痘疹,崩漏不止,氣血已虛。

十全大補湯, 出處:《女科旨要》卷四。 組成:沉香3分,生地3錢,熟地3錢,當歸3錢,白芍1錢,牛膝1錢,藿香1錢,川芎1錢,人參5分,杞子2錢,壯鴨1隻。 主治:婦人怯損。

十全大補湯, 出處:《瘡瘍經驗全書》卷九。 組成:人參、當歸、川芎、白芍藥、白朮、黃耆、茯苓、甘草、生地、熟地、防風、陳皮、乾山藥、知母、黃柏、澤瀉、升麻、金銀花。 主治:生肌長肉,益氣滋血。主治:一切癰症潰後。

十全大補湯, 出處:《會約》卷六。 組成:人參(或以淮山藥炒黃3錢代之),白朮1錢半,茯苓1錢,炙甘草1錢,當歸1-2錢,撫芎1錢,白芍(酒炒)1錢,熟地2錢,黃耆(蜜炙)2錢,肉桂1錢半,石菖蒲(炒)6分。 主治:氣血兩虛,耳鳴耳閉。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...