Large Intestine Deficiency Cold

大腸虛寒的原因,症狀與經絡,穴道與中藥改善長年腹瀉便祕!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-02-15

大腸虛寒證,是因為體內陽氣衰弱,寒濁之氣停聚於大腸,導致傳導失常所產生的一系列症狀。

通常是體內的脾陽不足,導致寒邪內生,或寒邪直中腸道,導致大腸功能失調,傳導失司的證候。

大腸虛寒證,通常是脾、腎陽氣不足所導致,雖然其病位在大腸,病本卻在脾臟、腎臟。所以大腸虛寒證,通常源自於「脾腎陽虛」。

因此,如果從「脾陽不足,寒從內生」這個角度來理解大腸虛寒證的原因,通常有以下幾點:

- 脾陽虛弱:脾主運化水穀精微,脾陽不足,運化無力,水濕內停,日久化寒,影響大腸傳導。

- 飲食不節:過食生冷、寒涼食物,損傷脾陽,寒邪積聚腸道。

- 久病體虛:長期患病,消耗陽氣,導致脾陽虛弱,寒從內生。

- 勞倦過度:過度勞累,損傷脾氣,脾陽不足。

- 長期氣虛下陷(中氣下陷證)的人,容易疲勞、腹瀉,小腹氣血不足,造成脫肛現象。

如果從「腎陽不足,溫煦失職」這個角度來理解大腸虛寒證的原因,通常有以下幾點:

- 腎陽虧虛:腎為先天之本,主一身之陽氣,腎陽不足,不能溫煦脾陽,導致脾陽更虛,進而影響大腸。

- 年老體衰:年齡增長,腎氣漸衰,腎陽不足。

- 久病的人腎陽不足,命門火衰,不能溫暖脾胃,造成脾腎陽虛,水穀不化,腹瀉脫肛,因而出現大腸虛寒症。

此外,由於天氣的因素,寒邪經常可以直中腸道,最常見的就是外感寒邪(感冒),體內感受寒邪之時,直接侵襲腸道,導致大腸功能失調。很巧的是,近代醫學也發現冬季很容易得到「病毒性腸胃炎」。

所以,大腸虛寒證的核心病機是陽氣不足,寒邪內盛,導致大腸傳導功能失常。脾陽不足是主要的病理基礎,腎陽不足則加重病情,外感寒邪則可直接誘發。

《難經.五十七難》上提到:「大腸洩者,食巳窘迫,大便色白。」大腸虛寒時,容易出現清晨黎明之前臍腹作痛、「完穀不化」(食物無法完全消化),腹瀉味道卻不臭。甚至有時候會脫肛、大便失禁。

大腸虛寒證的症狀,可以從大腸經絡、大腸腑的異常來理解,常見症狀如下:

- 經絡路線症狀:由於大腸經通往肩頸與口鼻,因此亦可見到媽媽手(手腕橈側痛),咽喉痛、食指痛、大拇指痛、牙齒痛、肩頸酸痛、甲狀腺腫、流鼻涕與鼻炎、眼睛癢、皮膚搔癢、痔瘡...等等。

- 腹痛:隱痛、綿綿不休,喜溫喜按,得溫則減,遇冷加重。

- 喜溫喜按:說明是虛寒證,陽氣不足,需要溫暖來補充,按壓可以促進氣血流通,緩解疼痛。

- 得溫則減,遇冷加重:寒邪遇溫則散,遇冷則凝,這是寒性病邪的特點。

- 腹瀉:大便稀溏,或完穀不化,甚至水樣便,無臭味或腥味。

- 完穀不化:脾胃運化功能嚴重受損,食物未經消化就排出。

- 水樣便:寒濕較重,水濕下注。大便顏色淺

- 無臭味或腥味:區別於濕熱瀉的臭穢。

- 嚴重便秘:當大腸虛寒成為一種體質現象的時候,反而會出現長期便秘的現象。

- 腸鳴:腹中腸鳴漉漉,尤其在腹瀉前更明顯。

- 畏寒肢冷:全身怕冷,四肢冰冷,尤其下肢更嚴重。

- 神疲乏力:精神倦怠,少氣懶言,四肢無力。

- 面色白:面色淡白或㿠白,缺乏光澤。

- 口淡不渴:口中無味,不想喝水。

- 舌淡胖,苔白滑:舌淡代表氣血不足,陽氣虛弱。舌胖代表說明水濕內停。苔白滑代表說明寒濕內盛。

- 脈沉遲或沉細無力:沉代表病位在裡。遲代表寒邪阻滯,氣血運行緩慢。細代表氣血不足。無力代表正氣虛弱。

大腸虛寒證常見於古代中醫疾病如:「洩瀉」、「久痢」、「腹痛」或「便秘」等疾病中。本證常與「大腸濕熱證」、「大腸津虧證」、「脾胃陽虛證」一起討論。

既然有大腸虛寒證,就有大腸濕熱證,大腸虛寒證以腹痛綿綿,喜溫喜按,大便稀溏,或完穀不化,伴有畏寒肢冷,舌淡苔白,脈沉遲等為主要辨證依據。

與大腸濕熱瀉的區別在於,濕熱食腹痛劇烈,拒按,大便臭穢,肛門灼熱,舌紅苔黃膩,脈滑數。

大腸津虧證是體內陰津不足,或是體內過熱,大腸失於濡潤,傳導不利而大便燥結難下,口乾舌燥,舌紅少津。

脾胃陽虛證與大腸虛寒證類似。脾胃陽虛病在中焦,大腸虛寒證病在下焦,通常這兩證都會是一起出現。

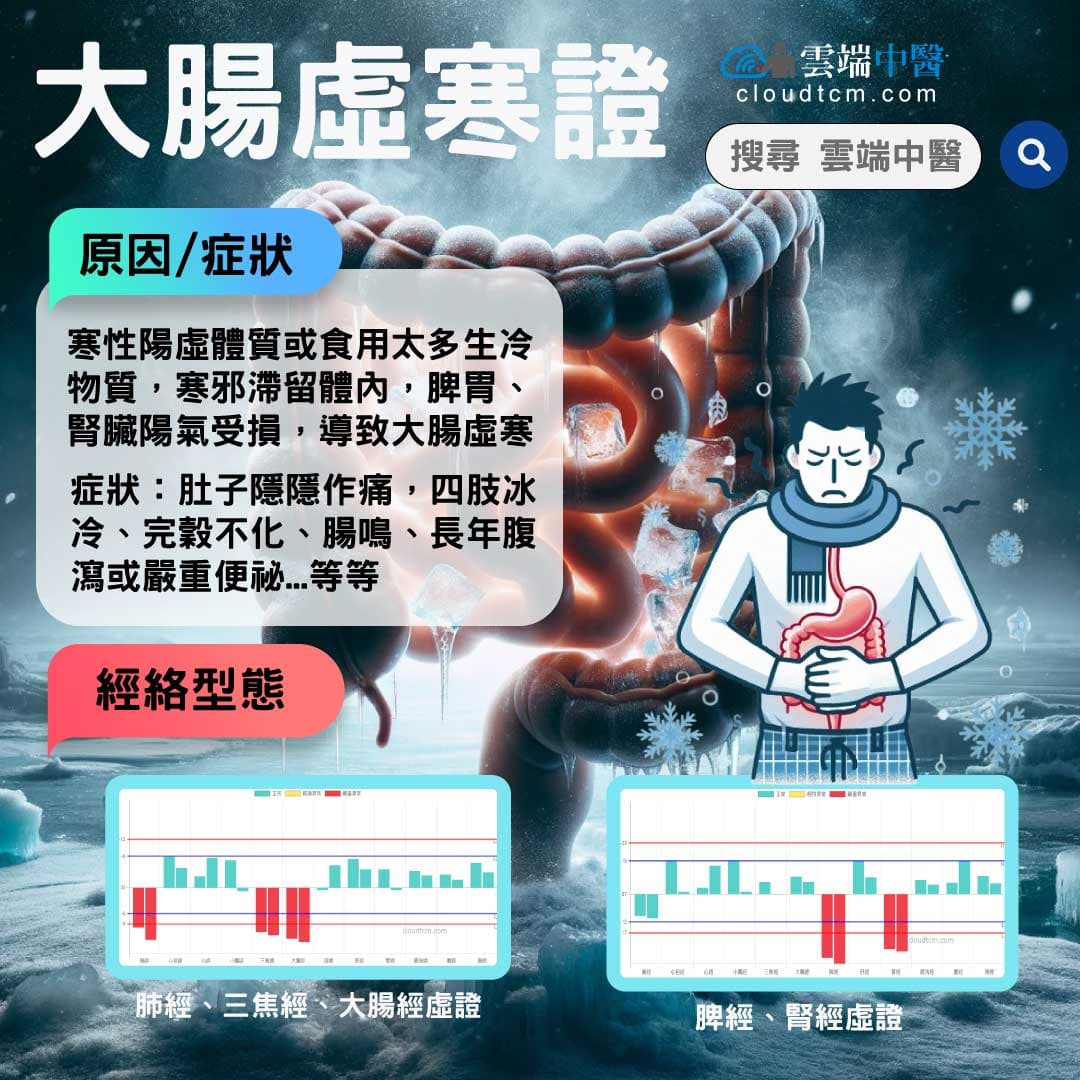

大腸虛寒證常見於「寒性陽虛經絡體質」的人,尤其是每年冬季末期至春季這段期間,三焦經、大腸經能量低下,到達一年的最低點。

當「脾腎陽虛」時,體內寒濕,這種寒濕侵犯脾胃,或是原本就是寒性陽虛體質的人,寒濕往下造成大腸虛寒。

當一人體質長期胃腸的陽氣受損,腸道受寒,濁陰內聚,陽氣不通,津液不行,以致大便糟粕難於傳送,造成慢性腹瀉或虛寒便秘。

改善方法很單純,原理就是「溫中散寒,健脾止瀉」,除了服用相關中藥,經常艾灸或遠紅外線照射腹部穴道,拍打按摩相關經絡穴道亦可改善。

大腸虛寒的人,平時要注意禁食生冷、油膩、不易消化的食物,宜食溫熱、易消化的食物。生活起居注意保暖,避免受涼,尤其要注意腹部和下肢的保暖。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成大腸虛寒的主要原因

了解5種常見致病因素

體內寒濕

寒濕之氣進入體內之後,會阻礙經絡氣血運行,長期下來對健康是不利的。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

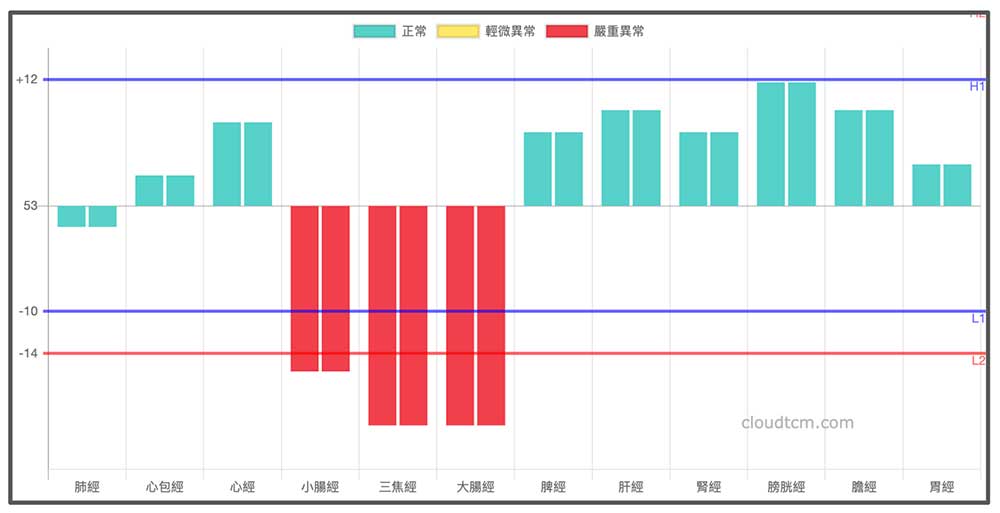

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

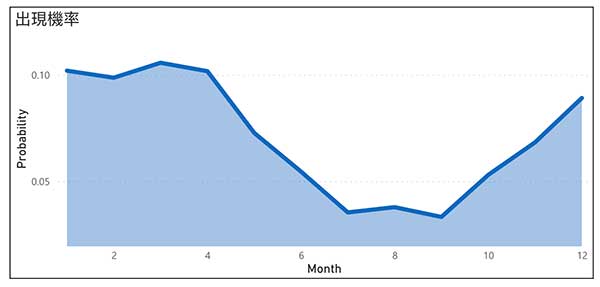

從大量現代人的經絡數據看來,大腸經的能量在每年2-4月的時候能量最為最低下,到達一年的最低點,此時最有機會出現「大腸虛寒證」。

由於大腸經與肺經互為表裡,三焦經遍佈整個胸腹,這三條經絡的能量趨勢幾乎一致,呈現如下圖:

同時脾經、腎經虛證也是現代人常見的經絡型態,長期「脾腎陽虛」自然出現大腸虛寒。因此有一定比例的人長期大腸虛寒,造成長年嚴重便祕,原因就在於這種經絡型態已經成為一種體質。

1大腸經,三焦經,小腸經同時虛證(下焦寒濕瘀經絡型態)

經絡型態

出現機率

通常手三陽經中,較常一起出現虛證的是「三焦經」及「大腸經」,若小腸經也一起虛證機率較低,通常代表腹中有寒濕累積現象,或外感風寒,容易產生寒氣或濕氣體質,出現眼、耳、鼻、牙齒相關過敏或異常症狀。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解