Ancient Disease Acupuncture Treatment

中醫古典籍記載「風眩」的經絡穴道清單(附原文)

風眩是中醫古代疾病的一種,主要症狀為頭暈目眩,耳鳴耳聾,甚至嘔吐。中醫認為,風眩的病因主要有外風、內風、痰濁、氣血虛弱等。外風入侵人體,可導致風眩;內風則是由於肝陽上亢、肝火偏旺、痰濁阻滯等引起;痰濁阻滯中焦,可導致氣血運行不暢,出現頭暈目眩;氣血虛弱則可導致腦髓失養,出現頭暈目眩。

風眩的治療方法,主要以祛風、平肝、化痰、通絡等為主。外風入侵者,可用辛溫解表之品,如荊芥、防風、白芷等;內風者,可用平肝熄風之品,如羚羊角、鉤藤、白蒺藜等;痰濁阻滯者,可用化痰祛痰之品,如半夏、白芥子、陳皮等;氣血虛弱者,可用補益氣血之品,如黃芪、當歸、白朮等。

風眩是中醫古代疾病,雖然在現代醫學中已經沒有了這個病名,但是其臨床表現仍然存在,而且在臨床上也常常遇到。因此,了解風眩的證候特點,對臨床診斷和治療具有重要意義。

風眩的證候特點

風眩的臨床表現主要有以下幾個方面:

- 頭暈目眩:是風眩最主要的症狀,患者常常感到頭暈目眩,好像天旋地轉,甚至站立不穩,需要扶牆才能行走。

- 耳鳴耳聾:患者常常感到耳鳴耳聾,甚至聽不到聲音。

- 嘔吐:患者常常感到噁心嘔吐,甚至吐出黃綠色的膽汁。

- 其他症狀:患者還可能伴有頭痛、胸悶、心悸、失眠等症狀。

風眩的病因

風眩的病因主要有以下幾個方面:

- 外風入侵:外風入侵人體,可導致風眩。

- 內風:內風則是由於肝陽上亢、肝火偏旺、痰濁阻滯等引起。

- 痰濁阻滯:痰濁阻滯中焦,可導致氣血運行不暢,出現頭暈目眩。

- 氣血虛弱:氣血虛弱則可導致腦髓失養,出現頭暈目眩。

風眩的治療方法

風眩的治療方法,主要以祛風、平肝、化痰、通絡等為主。外風入侵者,可用辛溫解表之品,如荊芥、防風、白芷等;內風者,可用平肝熄風之品,如羚羊角、鉤藤、白蒺藜等;痰濁阻滯者,可用化痰祛痰之品,如半夏、白芥子、陳皮等;氣血虛弱者,可用補益氣血之品,如黃芪、當歸、白朮等。

風眩的預防方法

風眩的預防方法主要有以下幾個方面:

- 注意保暖,避免受涼。

- 勞逸結合,避免過度勞累。

- 保持良好的心情,避免情緒激動。

- 飲食清淡,避免辛辣刺激的食物。

- 適當運動,增強體質。

風眩是中醫古代疾病,雖然在現代醫學中已經沒有了這個病名,但是其臨床表現仍然存在,而且在臨床上也常常遇到。因此,了解風眩的證候特點,對臨床診斷和治療具有重要意義。相關經絡穴道清單及中醫典籍原文如下:

風池

- 1.《針灸大全》:「臨泣二穴當兩目,直入髮際五分屬。目窗泣後量一寸,正營窗後一寸足。承靈營後寸五分,去靈寸半是腦空。風池腦後取少陽,陽經督會已當陽。三穴直上入發一寸,《銅人》不載《明堂》載,風眩鼻塞不可廢也。」

- 2.《針灸甲乙經》:「風眩善嘔,煩滿,神庭主之;如顏青者,上星主之。取上星者,先取噫嘻,後取天牖、風池;頭痛顏青者,囟會主之。風眩引頷痛,上星主之,取上星,亦如上法。風眩目瞑,惡風寒,面赤腫,前頂主之。頂上痛,風頭重,目如脫,不可左右顧,百會主之。風眩目眩,顱上痛,後頂主之。」

- 3.《楊敬齋針灸全書》:「臨泣二穴,當兩目直入髮際五分,屬目窗。泣後量一寸,正營一寸。足承靈,營後寸五分,去靈寸半,是腦空。風池,取少陽陽經督會已。當陽三穴,當瞳人直上入發一寸。銅人經不載,明堂載風眩鼻塞不可發也。」

腦空

- 1.《針灸大全》:「臨泣二穴當兩目,直入髮際五分屬。目窗泣後量一寸,正營窗後一寸足。承靈營後寸五分,去靈寸半是腦空。風池腦後取少陽,陽經督會已當陽。三穴直上入發一寸,《銅人》不載《明堂》載,風眩鼻塞不可廢也。」

- 2.《楊敬齋針灸全書》:「臨泣二穴,當兩目直入髮際五分,屬目窗。泣後量一寸,正營一寸。足承靈,營後寸五分,去靈寸半,是腦空。風池,取少陽陽經督會已。當陽三穴,當瞳人直上入發一寸。銅人經不載,明堂載風眩鼻塞不可發也。」

- 3.《針灸資生經》:「五處、療頭眩風悶。(明)百會、(見癇。)腦空、(見目眩。)天柱、(見腦痛。)療頭風。神聰、療頭風目眩。狂亂風癇。左主如花。右主如果。前頂療頭風熱痛。頭腫風癇。後頂療風眩目䀮䀮額顱上痛。上星。療頭風目眩。(下)前頂、治頭風目眩。面赤(明下作皮。」

- 4.《普濟方·針灸》:「_頷厭二穴_,在曲周下(足少陽穴無下字。明堂同)。腦空上廉。灸三壯。針七分。留七呼。忌同。明堂經云。二分。素問注云。在曲角下。腦空之上廉。刺七分。若深令人耳無所聞。銅人經云。手足少陽陽明之交會。治頭風眩。目無所見。偏頭痛。引目外眥急。耳鳴多嚏。頸項痛。又云。二穴在曲踿顳顬上廉。」

申脈

- 1.《針灸大成》:「風眩:臨泣陽谷腕骨申脈。」

- 2.《神應經》:「風眩:臨泣,陽谷,腕骨,申脈」

- 3.《針灸集成》:「風眩、臨泣,陽谷、腕骨、申脈。」

- 4.《針灸資生經》:「完骨、療風眩項痛頭強寒熱。(明)當陽、臨泣、療卒不識人。風眩鼻塞。後頂、(見頭風)玉枕、(見目痛。)頷厭、(見偏頭痛。)療風眩。(千)陽谷、主風眩驚手卷。(甲乙手卷作手腕痛。)泄風汗出。腰項急。承光、治風眩頭痛。嘔吐心煩。申脈、治坐如在舟車中。」

- 5.《勉學堂針灸集成》:「_風眩_,臨泣、陽谷、腕骨、申脈。」

- 6.《針灸學綱要》:「申脈,外踝。下五分。陷中。容爪甲。自肉際。主治風眩癲疾。氣麻木。」

- 7.《針方六集》:「申脈二穴,主風眩,癲癇厥氣,腰痛不能伸,足弱不能立,目反上視,赤痛從內眥始,及諸痛在太陽經者。潔古云:癇病晝發,灸陽蹻,申脈為八法之一,以其合陽蹻,會督脈於內眥也。」

陽谷

- 1.《針灸大成》:「風眩:臨泣陽谷腕骨申脈。」

- 2.《神應經》:「風眩:臨泣,陽谷,腕骨,申脈」

- 3.《針灸集成》:「風眩、臨泣,陽谷、腕骨、申脈。」

- 4.《針灸資生經》:「完骨、療風眩項痛頭強寒熱。(明)當陽、臨泣、療卒不識人。風眩鼻塞。後頂、(見頭風)玉枕、(見目痛。)頷厭、(見偏頭痛。)療風眩。(千)陽谷、主風眩驚手卷。(甲乙手卷作手腕痛。)泄風汗出。腰項急。承光、治風眩頭痛。嘔吐心煩。申脈、治坐如在舟車中。」

- 5.《針灸資生經》:「)不能言。及癭。肩不舉。(明)曲差、療心煩滿。汗不出。頭項痛。身熱。目視不明。通天、療項痛重。暫起僵仆。喑門、療項強不得顧。玉枕、(見目痛。)完骨、(見風眩。)療項痛。風府、療頭(明有痛。)項急。不可傾側。陽谷、療脅痛頸腫。寒熱。天突、療身寒熱。」

- 6.《普濟方·針灸》:「治風眩驚卷。灸陽谷。」

- 7.《勉學堂針灸集成》:「_風眩_,臨泣、陽谷、腕骨、申脈。」

上星

- 1.《針灸甲乙經》:「風眩善嘔,煩滿,神庭主之;如顏青者,上星主之。取上星者,先取噫嘻,後取天牖、風池;頭痛顏青者,囟會主之。風眩引頷痛,上星主之,取上星,亦如上法。風眩目瞑,惡風寒,面赤腫,前頂主之。頂上痛,風頭重,目如脫,不可左右顧,百會主之。風眩目眩,顱上痛,後頂主之。」

- 2.《針灸資生經》:「(明)玉枕、(見目痛)百會、(見風癇。)明堂、(見鼻涕)當陽、臨泣、(見風眩。)療鼻塞。迎香、療鼻息不聞香臭。風府、療鼻不得息。天牖、療鼻塞不聞香臭。(下)至陰、(見頭重。)治鼻塞。上星、(明下同。)百會、囟會、(明同。)承光、治鼻塞不聞香臭。」

- 3.《針灸資生經》:「五處、療頭眩風悶。(明)百會、(見癇。)腦空、(見目眩。)天柱、(見腦痛。)療頭風。神聰、療頭風目眩。狂亂風癇。左主如花。右主如果。前頂療頭風熱痛。頭腫風癇。後頂療風眩目䀮䀮額顱上痛。上星。療頭風目眩。(下)前頂、治頭風目眩。面赤(明下作皮。」

- 4.《普濟方·針灸》:「治風眩癇病。角弓反張(全嬰方)。灸上星三壯。」

百會

- 1.《針灸甲乙經》:「風眩善嘔,煩滿,神庭主之;如顏青者,上星主之。取上星者,先取噫嘻,後取天牖、風池;頭痛顏青者,囟會主之。風眩引頷痛,上星主之,取上星,亦如上法。風眩目瞑,惡風寒,面赤腫,前頂主之。頂上痛,風頭重,目如脫,不可左右顧,百會主之。風眩目眩,顱上痛,後頂主之。」

- 2.《針灸資生經》:「(明)玉枕、(見目痛)百會、(見風癇。)明堂、(見鼻涕)當陽、臨泣、(見風眩。)療鼻塞。迎香、療鼻息不聞香臭。風府、療鼻不得息。天牖、療鼻塞不聞香臭。(下)至陰、(見頭重。)治鼻塞。上星、(明下同。)百會、囟會、(明同。)承光、治鼻塞不聞香臭。」

- 3.《針灸資生經》:「五處、療頭眩風悶。(明)百會、(見癇。)腦空、(見目眩。)天柱、(見腦痛。)療頭風。神聰、療頭風目眩。狂亂風癇。左主如花。右主如果。前頂療頭風熱痛。頭腫風癇。後頂療風眩目䀮䀮額顱上痛。上星。療頭風目眩。(下)前頂、治頭風目眩。面赤(明下作皮。」

囟會

- 1.《針灸甲乙經》:「風眩善嘔,煩滿,神庭主之;如顏青者,上星主之。取上星者,先取噫嘻,後取天牖、風池;頭痛顏青者,囟會主之。風眩引頷痛,上星主之,取上星,亦如上法。風眩目瞑,惡風寒,面赤腫,前頂主之。頂上痛,風頭重,目如脫,不可左右顧,百會主之。風眩目眩,顱上痛,後頂主之。」

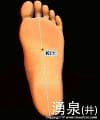

- 2.《針灸資生經》:「微風。目瞤動不息。前關、療風赤眼。頭痛目眩目澀。(明)四白、(銅同。)湧泉、大杼、療頭痛目眩。束骨、療頭痛目眩。(下又云。療風赤胎赤。兩目眥爛。)身熱。肌肉動。前谷、療目眩淫淫。攢竹、療頭目風眩。眉頭痛。鼽衄。目䀮䀮無遠見。(下)囟會、療頭目眩。」

- 3.《針灸資生經》:「(明)玉枕、(見目痛)百會、(見風癇。)明堂、(見鼻涕)當陽、臨泣、(見風眩。)療鼻塞。迎香、療鼻息不聞香臭。風府、療鼻不得息。天牖、療鼻塞不聞香臭。(下)至陰、(見頭重。)治鼻塞。上星、(明下同。)百會、囟會、(明同。)承光、治鼻塞不聞香臭。」

後頂

- 1.《針灸甲乙經》:「風眩善嘔,煩滿,神庭主之;如顏青者,上星主之。取上星者,先取噫嘻,後取天牖、風池;頭痛顏青者,囟會主之。風眩引頷痛,上星主之,取上星,亦如上法。風眩目瞑,惡風寒,面赤腫,前頂主之。頂上痛,風頭重,目如脫,不可左右顧,百會主之。風眩目眩,顱上痛,後頂主之。」

- 2.《針灸資生經》:「完骨、療風眩項痛頭強寒熱。(明)當陽、臨泣、療卒不識人。風眩鼻塞。後頂、(見頭風)玉枕、(見目痛。)頷厭、(見偏頭痛。)療風眩。(千)陽谷、主風眩驚手卷。(甲乙手卷作手腕痛。)泄風汗出。腰項急。承光、治風眩頭痛。嘔吐心煩。申脈、治坐如在舟車中。」

- 3.《針灸資生經》:「五處、療頭眩風悶。(明)百會、(見癇。)腦空、(見目眩。)天柱、(見腦痛。)療頭風。神聰、療頭風目眩。狂亂風癇。左主如花。右主如果。前頂療頭風熱痛。頭腫風癇。後頂療風眩目䀮䀮額顱上痛。上星。療頭風目眩。(下)前頂、治頭風目眩。面赤(明下作皮。」

- 4.《普濟方·針灸》:「療風眩目䀮䀮。額顱上痛。穴後頂」

玉枕

- 1.《針灸資生經》:「完骨、療風眩項痛頭強寒熱。(明)當陽、臨泣、療卒不識人。風眩鼻塞。後頂、(見頭風)玉枕、(見目痛。)頷厭、(見偏頭痛。)療風眩。(千)陽谷、主風眩驚手卷。(甲乙手卷作手腕痛。)泄風汗出。腰項急。承光、治風眩頭痛。嘔吐心煩。申脈、治坐如在舟車中。」

- 2.《針灸資生經》:「(明)玉枕、(見目痛)百會、(見風癇。)明堂、(見鼻涕)當陽、臨泣、(見風眩。)療鼻塞。迎香、療鼻息不聞香臭。風府、療鼻不得息。天牖、療鼻塞不聞香臭。(下)至陰、(見頭重。)治鼻塞。上星、(明下同。)百會、囟會、(明同。)承光、治鼻塞不聞香臭。」

- 3.《針灸資生經》:「)不能言。及癭。肩不舉。(明)曲差、療心煩滿。汗不出。頭項痛。身熱。目視不明。通天、療項痛重。暫起僵仆。喑門、療項強不得顧。玉枕、(見目痛。)完骨、(見風眩。)療項痛。風府、療頭(明有痛。)項急。不可傾側。陽谷、療脅痛頸腫。寒熱。天突、療身寒熱。」

- 4.《針方六集》:「承光二穴,主鼻塞不聞香臭,口喎風眩,頭痛,嘔吐心煩,鼻多清涕,目生白膜。」

承光

- 1.《針灸資生經》:「完骨、療風眩項痛頭強寒熱。(明)當陽、臨泣、療卒不識人。風眩鼻塞。後頂、(見頭風)玉枕、(見目痛。)頷厭、(見偏頭痛。)療風眩。(千)陽谷、主風眩驚手卷。(甲乙手卷作手腕痛。)泄風汗出。腰項急。承光、治風眩頭痛。嘔吐心煩。申脈、治坐如在舟車中。」

- 2.《針灸資生經》:「(明)玉枕、(見目痛)百會、(見風癇。)明堂、(見鼻涕)當陽、臨泣、(見風眩。)療鼻塞。迎香、療鼻息不聞香臭。風府、療鼻不得息。天牖、療鼻塞不聞香臭。(下)至陰、(見頭重。)治鼻塞。上星、(明下同。)百會、囟會、(明同。)承光、治鼻塞不聞香臭。」

- 3.《普濟方·針灸》:「_承光二穴_,在五處後寸半。針三分。禁灸。明堂經云。在五處後二寸。素問注云。一寸。銅人經云。足太陽脈氣所發。治鼻塞不聞香臭。口喎。鼻多清涕。風眩。頭痛欲嘔吐。心煩。目生白膜。忌如前法。」

- 4.《普濟方·針灸》:「治風眩頭痛。嘔吐心煩。穴解谿,承光」

- 5.《針方六集》:「承光二穴,主鼻塞不聞香臭,口喎風眩,頭痛,嘔吐心煩,鼻多清涕,目生白膜。」

頷厭

- 1.《針灸資生經》:「完骨、療風眩項痛頭強寒熱。(明)當陽、臨泣、療卒不識人。風眩鼻塞。後頂、(見頭風)玉枕、(見目痛。)頷厭、(見偏頭痛。)療風眩。(千)陽谷、主風眩驚手卷。(甲乙手卷作手腕痛。)泄風汗出。腰項急。承光、治風眩頭痛。嘔吐心煩。申脈、治坐如在舟車中。」

- 2.《針灸資生經》:「(見耳聾。)瘈脈、治頭風耳鳴。偏歷、陽谿、商陽、(見熱病無汗。)絡卻、(見頭旋。)腕骨、前谷、治耳鳴。頷厭、(見風眩。)療耳鳴。(明)肩貞、主耳鳴無聞。(甲身傷寒寒熱。)頷厭、療耳鳴。(見偏頭痛。)」

- 3.《針灸資生經》:「遠視不明。又云、三度刺目不明。復溜、(見脊。)肝俞、治起則目䀮䀮。(見咳逆。)頭維、治偏痛。目視物不明。三里、治目不明。人年三十以上。不灸三里。令氣上衝目明。下云、令氣上眼暗。所以三里下氣也。水泉、治婦人目䀮䀮不能遠視。頷厭、療目無所見。(明見風眩。」

- 4.《普濟方·針灸》:「_頷厭二穴_,在曲周下(足少陽穴無下字。明堂同)。腦空上廉。灸三壯。針七分。留七呼。忌同。明堂經云。二分。素問注云。在曲角下。腦空之上廉。刺七分。若深令人耳無所聞。銅人經云。手足少陽陽明之交會。治頭風眩。目無所見。偏頭痛。引目外眥急。耳鳴多嚏。頸項痛。又云。二穴在曲踿顳顬上廉。」

- 5.《針灸問答》:「答:頷厭顳顬上廉系,三壯七分主何治,風眩驚癇手腕疼,耳目頸疼汗出症。(注:頷厭穴,在顳顬上廉。三壯,七分。主治偏頭痛,頭風,目眩,驚癇,手卷,手腕痛,耳鳴,目無見,目外眥急,好嚏,頸痛,汗出等症。)」

注意:以上所有資訊僅供學術研究使用,任何醫療行為必須在專業醫師指導下進行!