中藥與西藥最不同的特質,就是每一種中藥都有「歸經」,一個中藥方劑由多個中藥所組成,所以「歸經」更是複雜。

除了「歸經」之外,中藥也有寒熱的特質,一個中藥方劑由多個中藥所組成,所以多數方劑的「寒熱」是錯雜的。

雲端中醫是全世界唯一提供「方劑歸經比例」、「方劑寒熱比例」的系統,2025年之後更加上自動分析,提供全世界各地對中藥有興趣的人,從數據的角度理解中藥方劑。

什麼是中藥歸經?

所謂的歸經,「歸」是指中藥或食物作用部位的歸屬,「經」是指人體的臟腑經絡。所以歸經就是把中藥食物的作用與人體的臟腑經絡連繫起來,呈現藥物功效的適應範圍。

中藥在起初只有歸經的基本原理與概念,一直到南北朝時期(西元420年-589年)時期,出現了歸經的雛形,之後陸續有中藥醫書記載藥物的歸經。

每個中藥都可以直接到達所屬的臟腑經絡,來達到治療的目的。某些中藥對於某些臟腑或經絡,會發生明顯的作用,而對其他的臟腑經絡則作用較小,甚或完全沒有作用。

藥物的歸經不同,其治療作用也就不同,百千萬種的中藥方劑就會產生多樣的效用。

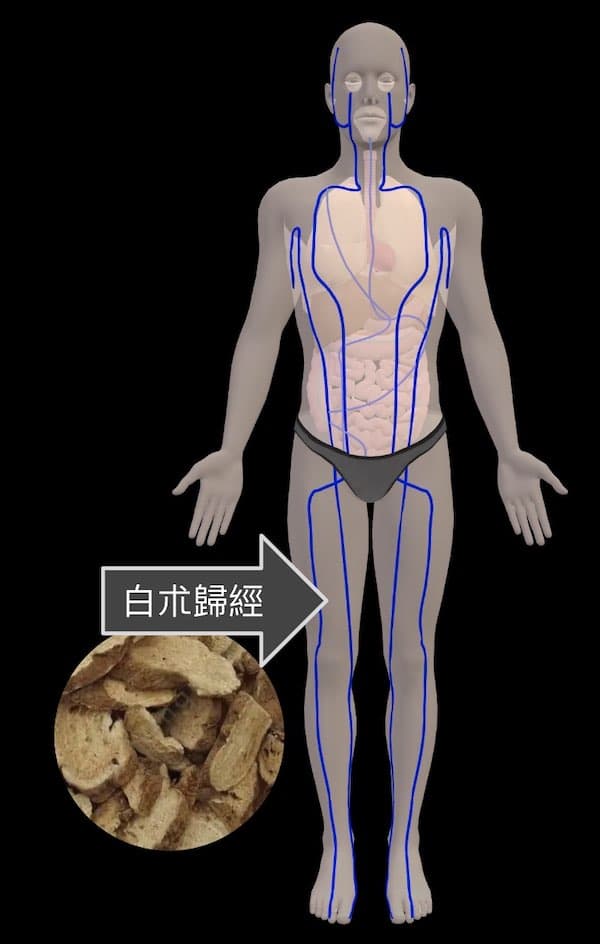

以中藥「白朮」為例,醫書的歸經是「脾經」與「胃經」,假設一個人服用了「白朮」,這個中藥就會自動走到脾胃經去調整這些經絡與臟腑的氣血。

如果將脾經與胃經以3D模式呈現,就會是下圖的樣貌。服用一味中藥,就可以疏通這些經絡,這樣是不是很容易理解?

每個中藥都有自己專屬的歸經,可以將藥物的氣引導到該去的地方。治病就像是進行一場戰爭,每一位士兵都有要攻打的位置,而這場戰爭的敵人就是疾病。

如果敵人是胃病,就派遣可以通到胃的藥物(士兵),是肝病就派可以走到肝臟的藥物(士兵),每個方劑組成都依照其治病(打仗)的目的,設定「引經專藥」,最後就可以成功擊潰疾病(敵人)。

古人如何找出歸經的3種方法

中藥的歸經概念是全世界藥物學獨有的概念,經絡完全無法被驗證,西方人腦子裡沒有經絡的概念,所以西方人研發出來的藥物不可能有歸經!

中醫書籍上總認為,歸經是歷代醫家在長期的臨床之中,通過逐漸歸納總結所形成,但是歷代醫家是如何找到歸經的呢?至今是個謎!

台灣專門研究神秘學的李嗣涔教授,在其個人網頁中就提到,中藥歸經是個未解之謎,中醫發展至今三千年,對藥性與歸經的科學原理至今仍然一籌莫展,只能根據經典,而很難發展出新的方向。

這裡推斷古人找出歸經,可能依照3種方法:

1. 依照中藥性味

黃帝內經《宣明五氣篇》中提出:「五味所入:酸入肝,辛入肺,苦入心,鹹入腎,甘入脾,是謂五入。」

飲食有五種不同的味道,例如酸、苦、甘、辛、鹹,會分別歸向不同的臟器與相關經絡。後代的歸經理論幾乎都源自於此。

也就是說,透過中藥的性味,就可以推端所屬歸經,這是相對簡單且容易理解的方法。

2. 依照演繹推理

千年來的中醫學,有一大半都是演繹出來的。有些醫家認為某中藥可以「清心」、「平肝」或「潤肺」,就把這些藥物歸類為心經、肝經與肺經。這時候「臟腑」就幾乎就等於是「經絡」。

以「柴胡」為例,從古就認為是「少陽、厥陰行經藥也」,這是依照「六經辨證」的理論。如果依照少陽經、厥陰經來判斷,那就被歸為「膽經」、「肝經」。

以「龍膽草」為例,由於此中藥非常苦,服用之後可以讓肝火的症狀消失。因此古人就認為龍膽草是歸為「肝經」。大黃吃了之後會讓大腸產生腹瀉,所以就歸類為「大腸經」。

依照演繹推斷的方法,每個人都有一套,所以方法變化多端,可以參考中藥書籍的相關論述。

3. 依照氣脈內證觀察

以上2種方法,是必須依賴邏輯思維推理,而有一種人幾乎不思考,每天就是專注於靜心打坐、氣功修煉。最終可以用天眼,直接看到經絡與氣血走向。

當代高人長安無名氏,在其《人體內證觀察筆記》一書中大量記載自己服用中藥後,直接觀察中藥與經絡氣血的各種變化現象,讓所有凡夫俗子嘆為觀止,這也是古代道家修煉者取得中藥歸經的一種方法與途徑。

從歸經、寒熱學習中藥方劑

一個中藥方劑,通常至少運用5味以上的中藥單方所組成,所以中藥方劑的歸經與寒熱更加複雜。

一個中藥方劑的組成,通常可以歸入至少五條以上的經絡,同時也有寒藥及熱藥。

雲端中醫從2020年就已經發佈了每個中藥方劑的歸經組成比例,這個資訊是過去兩千年來從來沒有人看過的,所有的資訊都是透過程式計算而成。

以「八味地黃丸」為例,各位讀者可以到Google 去搜尋「八味地黃丸」,會看到雲端中醫的連結,點下去之後就會立即看到此方劑的歸經,這是將所有中藥組成綜合計算而成的數據。

從上圖可以清楚看到,八味地黃丸通往腎經、心經、肝經、脾經...等等,這確實是用來「補腎」的中藥。

同時,大家都說八味地黃丸很熱,從「寒熱比例」來看,確實是蠻熱的。

這個數值從2020年發佈到現在,許多網友都提出看不懂,所以2025年之後,系統協助自動分析,只要點開分析資料,就可以更清楚理解這個方劑的歸經與寒熱狀態。

中藥方劑歸經、寒熱與五臟疾病

除了「八味地黃丸」,還有更多實用案例,下面在列舉中醫的五臟疾病與中藥方劑,大家平時都可以透過 google 搜尋,直接點入雲端中醫的連結,就可以輕易取得資訊。

1. 中醫的脾胃藥

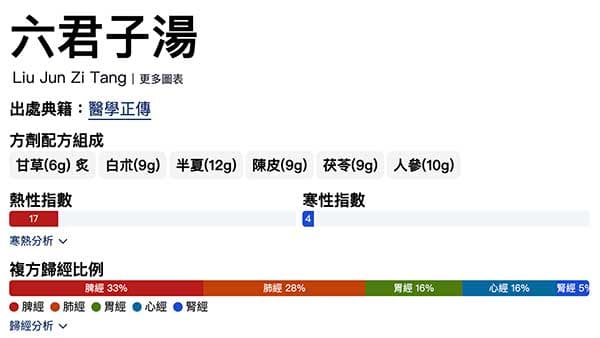

脾胃中藥在傳統上,應該就是會歸類入脾經、胃經。以「六君子湯」為例,在傳統的功效是「益氣健牌,燥濕化痰,理氣降逆」,這些文字看起來就是可以歸入脾經、胃經、肺經。

各位讀者可以看看雲端中醫「六君子湯」的資訊,可以清楚看到這3條經絡的歸經,頓時有沒有覺得很神奇?

大家也可以去查查其他的脾胃藥,例如:補中益氣湯、平胃散、理中湯...等等,也會有類似的結果,可見古人說的是真的,這一切都與經絡密切相關。

2. 中醫的肝藥

中藥裡面有很多肝藥,以「四逆散」為例,幾乎後代的養肝丸都是以這個為基礎變化出來的。書籍上的描述,四逆散的功效是「透邪解鬱、疏肝理氣、調和肝脾」。

結果大家可以看下圖,前兩個主要經絡,還真的就是脾經與肝經。由這個資訊可以推知,中醫治療肝病不是只有治肝,還有治脾。

類似的中藥如「小柴胡湯」為例,更可以看到手要是先入肺經、再入脾胃經,最後再入肝經。由於這是一種調和藥物,所以大家可以看到歸經比例較為複雜,因為要當和事佬。

從這些數據可以看出來,中醫的肝藥通常都是比較寒,因為肝病通常會伴隨火氣,少陽病本身就是一種陽病,經絡數據中的肝經通常也是實證。

3. 中醫的肺藥

中醫治療感冒的藥物,可以說都是中藥的肺藥,以最有名的「葛根湯」為例,大家可以透過下圖看出,首要就是歸入「肺經」,同時還可以看到脾經、胃經、膀胱經、心經...等等。

以「小青龍湯」為例,大家可以透過下圖看出,首要就是歸入「肺經」,同時還可以看到脾經、心經、膀胱經、胃經,這兩種中藥方劑看起來有點類似。

由此可見中藥治療感冒是全面性的,不是頭痛醫頭,腳痛醫腳,也不只有退燒、止咳化痰這麼簡單,這是一種全人治療的哲學!

從寒熱指數也可以看出來,通常這些肺病的藥,尤其是經方,都是熱性為主。當然有些時方的肺藥,也是偏寒性。

4. 中醫的腎藥

上面提到的「八味地黃丸」其實就是中醫典型的腎藥,從歸經比例也可以清楚看出,中藥不是只有治療腎經,還有心經、肝經、脾經、肺經、胃經、膀胱經...等等,是相當全面性的。

類似的中藥腎藥,還可以查看「左歸丸」、「右歸丸」、「六味地黃丸」...等等,可以清楚看到腎經的比例是很高的,也可以清楚看出古人的用藥戰略思維,現在透過數據都被破解了!

5. 中醫的心藥

「歸脾湯」可以說就是中醫治療「心脾兩虛」的經典方劑。看到這4個字,大家心理一定會想,那一定是歸入「心經」與「脾經」。果然沒錯,答案就是這樣,從下圖就可以驗證。

除了心脾兩經之外,還歸入肺經、肝經、胃經、腎經...等等,服用一次中藥,可以平衡所有經絡,難怪有些人覺得中藥效果特別好!

類似中藥方劑如降心火的「導赤散」,古人說這是專門改善「心火熱移小腸」的中藥,果然還真的前兩個歸經就是心經與小腸經,這真是很容易學習!

從這些方劑歸經數據可以清楚看出,每一個中藥方劑就像是一種戰術,開中藥方的中醫師可以說都是軍師。由於每一位軍師的戰略見解都不一樣。

因此,面對同樣的敵人(疾病),派遣的士兵(方劑的組成)也完全不同,因此過去2000年下來累積成數十萬種中藥方劑,都是他們的戰略佈署成果。

總結:

運用雲端中醫的經絡檢測系統,長期檢測之後可以清楚建立自己的「經絡體質」模型,你可以清楚看到自己體內有哪些經絡異常?是寒還是熱?

這時候,你已經清楚知道自己的體質,再來查看這些中藥資訊,就可以清楚知道自己是不適合服用這些中藥?這是現代人學習中藥方劑,最個人化且精確的方法,不學習實在太可惜了!

雲端中醫編輯組

雲端中醫開發團隊由一群對中醫充滿熱情的軟體工程師組成,專長於 Python,SQL,NoSQL,Node.js,各種 AI 框架及雲端平台開發。目標是推動自學中醫及五術,讓更多人能以簡單易懂的現代化方式理解中醫,進而傳承中國古老而深遠的智慧。