主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

當歸四逆湯中包含桂枝,主要有以下兩個原因:

- 溫通陽氣,散寒止痛: 桂枝性溫,味辛,入心、肺、膀胱經,具有溫通陽氣、散寒止痛的功效。當歸四逆湯用於治療陽虛寒凝,四肢厥冷,脈微欲絕的證候,桂枝可溫通陽氣,促進血液循環,改善肢體冷厥。

- 調和營衛,使寒從體表出: 桂枝與當歸、芍藥等藥物配合,可以調和營衛,使寒氣從體表透出。桂枝的溫陽散寒作用,可使寒氣不再鬱積於內,而當歸、芍藥等藥物則能補血養血,促進血液循環,配合桂枝的溫散作用,使寒氣從體表排出。

當歸四逆湯中加入甘草,主要有兩方面原因:

- 調和藥性: 當歸四逆湯以溫陽散寒、回陽救逆為主,但其中當歸、桂枝等藥性偏溫燥,容易傷津耗氣。甘草性甘溫,入脾、肺經,具有緩和藥性、調和脾胃、補氣益肺的功效,可緩解溫燥之弊,使藥性更加平和。

- 增強療效: 甘草與其他藥物配合,可增強藥效。甘草與當歸合用,可增強當歸補血活血之力,並緩解當歸的溫燥之性;甘草與桂枝合用,可增強桂枝溫陽散寒之效,並緩解桂枝的燥烈之性。

當歸四逆湯中加入大棗,主要出於以下兩個原因:

- 緩和藥性,調和脾胃: 大棗味甘性溫,入脾胃經,具有補中益氣、養血安神、緩和藥性的作用。當歸四逆湯中其他藥材如當歸、桂枝等性偏溫熱,加入大棗可以緩解藥性過於溫燥,避免對脾胃造成刺激,使藥性更加平和。

- 增強補益效果: 大棗與當歸、甘草等藥材搭配,可以增強補益氣血的效果,使藥效更加全面,更好地達到溫經散寒、活血止痛的目的。

當歸四逆湯中加入白芍,主要是針對其緩解寒邪凝滯、調節血循的功效。

白芍具有斂陰止汗、柔肝止痛、養血調經的功效,其寒涼的藥性可緩解四肢厥逆、腹痛、面色蒼白等寒邪凝滯之症,而其養血柔肝的功效則能改善寒邪導致的氣血運行不暢,促進血液循環,溫暖四肢。

因此,白芍在當歸四逆湯中扮演著重要角色,與其他藥材協同作用,達到溫經散寒、活血止痛的功效。

當歸四逆湯方劑中包含當歸,主要原因如下:

- 溫經散寒,活血止痛: 當歸性溫,味甘辛,入心、肝、脾經。具有溫經散寒,活血止痛的功效。方劑中以桂枝、芍藥、甘草溫陽散寒,當歸則補血活血,協同溫經散寒,緩解寒邪阻滯所致的四肢厥冷、腹痛、痛經等症狀。

- 補血養血,調和營衛: 當歸有補血養血之功,可改善寒邪所致的氣血虛弱,營衛不和。方劑中以當歸補血,與芍藥養血,共同調和營衛,使血氣運行通暢,達到溫經散寒、止痛的效果。

當歸四逆湯中加入通草,主要基於以下兩點原因:

1. 行氣利水: 通草性味甘淡,入肺、膀胱經,具有通利水道、行氣利水之效。此方以通草配伍當歸、桂枝等溫陽活血藥,可促進血液循環,疏通經絡,並利水消腫,溫陽化氣,改善四肢厥冷、腹痛等症狀。

2. 緩解寒邪凝滯: 通草入肺經,可宣肺利氣,解除寒邪凝滯於胸膈所致的胸悶、氣短等症狀。此方用於治療寒邪客於陽明經,導致的四肢厥冷、腹痛等,通草可助於驅散寒邪,溫陽散寒,達到治病的目的。

當歸四逆湯中加入細辛,主要基於以下兩個原因:

- 溫經散寒,通陽化氣: 細辛味辛、性溫,入肺、腎經,具有溫經散寒、通陽化氣之效。當歸四逆湯主治寒凝血脈、四肢厥逆、腹痛、腰痛等症,細辛可溫經散寒,促進血液循環,緩解疼痛,配合當歸、桂枝等藥物,共奏溫經散寒之功。

- 引藥入經: 細辛辛香走竄,能引藥入經,引導其他藥物深入經絡,提高藥效。在當歸四逆湯中,細辛可以引導當歸、桂枝等藥物更有效地發揮溫經散寒、活血止痛的作用,達到更好的治療效果。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

當歸四逆湯主要功用是「溫經散寒,養血通脈」,主治血虛寒厥證,手腳冰冷或局部青紫、口不渴,或腰、股、腿、足、肩臂疼痛或麻木,舌淡苔白,脈沉細或細弱欲絕。

本方為養血通脈的常用方,由於營血虛弱,寒凝經脈,血行不利所致。素體血虛而又經脈受寒,寒邪凝滯,血行不利,陽氣不能達於四肢末端,營血不能充盈血脈,遂呈手足厥寒、脈細欲絕。

四肢是諸陽之本,身體因為寒氣造成血虛,陽氣不振,四肢缺乏溫養,所以手腳冰冷,而沒有出現其他陽氣衰微現象,身體局部青紫,是為血虛體內經絡受寒,血路不通所導致,重點在於手指、腳趾、手掌、腳踝冰冷,不是「四逆湯證」四肢冰冷現象。

《黃帝內經.素問》提到:「經脈流行不止,環周不休,寒氣入經而稽遲,泣而不行,客於脈外則血少,客於脈中則氣不通,故卒然而痛。 」因為外在寒氣造成體內血虛,經絡氣血運行不暢,所以出現「腰腿疼痛」。

本方是由桂枝湯去生薑,倍大棗,加當歸、細辛、通草而成。桂枝湯以桂枝解肌散寒,配芍藥斂陰和營,立法重在調和營衛。

當歸四逆湯以當歸、芍藥養血和血,桂枝溫經散寒,立法重在溫經養血。由此可見,當歸四逆湯雖由桂枝湯加減變化而來,但其立法已與桂枝湯有差異。

方中當歸甘溫,養血和血;桂枝辛溫,溫經散寒,溫通血脈。細辛溫經散寒,助桂枝溫通血脈;白芍養血和營,助當歸補益營血。

通草通經脈,以暢血行;大棗、甘草,益氣健脾養血。重用大棗,既合歸、芍以補營血,又防桂枝、細辛燥烈太過,傷及陰血。

甘草兼調藥性而為使藥。全方共奏溫經散寒,養血通脈之效。 本方的配伍特點是溫陽與散寒並用,養血與通脈兼施,溫而不燥,補而不滯。

本方以當歸為主藥,主治厥陰傷寒,手足厥寒之四逆證,脈細欲絕者,故名「當歸四逆湯」。

《傷寒論》中以「四逆」命名的方劑有四逆散、四逆湯、當歸四逆湯。三方主治證中皆有「四逆」,但其病機用藥卻大不相同。

「四逆散」證是因外邪傳經入裡,陽氣內鬱而不達四末所致,故其逆冷僅在肢端,不過腕踝,尚可見身熱、脈弦等症。

「四逆湯」之厥逆是因陰寒內盛,陽氣衰微,無力到達四末而致,故其厥逆嚴重,冷過肘膝,並伴有疲勞想睡、腹痛下利、脈微欲絕等症。

「當歸四逆湯」之手足厥寒是血虛受寒,寒凝經脈,血行不暢所致,因其寒邪在經不在臟,故肢厥程度較「四逆湯」證為輕,並兼見肢體疼痛等症。

四逆湯和當歸四逆湯均治寒厥,但四逆湯證是少陰病陽氣虛衰,陰寒內盛,肢冷嚴重,冷過肘膝,全身虛寒之象。當歸四逆湯證是血虛感寒,陽氣不振,寒凝經脈所致。

三方用藥、功用全然不同,正如周揚俊所言:「四逆湯全在回陽起見,四逆散全在和解表裡起見,當歸四逆湯全在養血通脈起見。」(《溫熱暑疫全書》)

加減法:腰、股、腿、足疼痛屬血虛寒凝、脈絡不通者,可酌加牛膝、雞血藤、木瓜以活血通絡。若內有久寒,兼水飲嘔逆者,可加吳茱萸、生薑以溫胃散寒止嘔。若血虛寒凝之經期腹痛,或男子寒疝者,可酌加烏藥、茴香、良薑、香附以理氣散寒止痛。

本方在《傷寒論》中用於治療「手足厥寒,脈細欲絕者」,後世又將本方用於凍瘡、早期雷諾病、血栓閉塞性脈管炎等屬寒凝經脈者,亦收到了較好的療效。

現代中醫運用當歸四逆湯廣泛應於各種疾病,列之如下:

- 循環系統:現代運用本方加減,用以治療動脈硬化、大動脈炎、畢夏氏綜合徵、Q-T間期延長綜合徵、病態竇房結綜合徵、陳舊性前壁心肌梗塞、心力衰竭、無脈症、心動過緩、高血壓、腦血栓形成、冠心病、心絞痛、雷諾氏病(末梢血管痙攣性疾病)、血栓閉塞性脈管炎等病症時,均以手足厥冷,脈細欲絕為辨證要點。

- 呼吸系統:現代曾運用本方加減,治療慢性支氣管炎、肺氣腫、肺源性心臟病等證屬陽虛寒凝、痰飲內阻者。

- 消化系統:現代曾運用本方於慢性淺表性萎縮性胃炎、霉菌性腸炎、十二指腸球部潰瘍、胃痙攣、胃神經官能症等病證。以寒邪久積,氣血不暢,脾胃運化失職為病機要點。

- 精神、神經系統:現代曾運用本方用於運動性癲病、神經性頭痛、坐骨神經痛、未梢神經炎、多發性周圍神經炎、急性感染性神經炎、尺神經麻痹、偏頭痛、頑固性頭痛等病證時,以血虛有寒、經脈瘀阻為病機要點。

- 運動系統:現代曾運本方於類風濕性關節炎、肥大性脊柱炎、肩關節周圍炎、風濕性關節炎、關節僵硬症、頸椎綜合徵、頑固性排腸肌痙攣症、下肢肌肉痛、骨衙炎及骨缺血性壞死、骨折愈合遲延、腰椎間盤突出症等,以血虛寒凝、筋脈失養、關節不利為病機特點。

- 泌尿生殖系統:本方常用於精索靜脈曲張、精索鞘膜積液、睪丸炎、附睪炎、輸精管結扎後遺症、腹股溝斜茄、前列腺肥大、外傷性陰襄腫大、陽痿、縮陰症、精液不液化等病證,以下焦虛寒、少腹冷痛為辨證要點。

- 婦科:本方可用於痛經、閉經、不孕症、附件炎、盆腔炎、子宮下垂、妊娠腹痛、妊娠甲下衄淤、月經週期性水腫、產後腰腿痛、產後腹痛、產後旁等病證,以寒凝胞宮,氣血淤滯,絡脈失用等為病機特點。

- 皮膚科:本方可用於治療凍瘡、蕁麻疹、進行性指掌角化症、局限性硬皮病、結節性紅斑、寒冷性脂膜炎、老年性冬季皮膚騷癢症、老年性黃褐斑、風寒型銀屑病、多形紅斑等病證。

- 兒科:用本方加減曾用於治療小兒麻痹後遺症、新生兒硬腫症等。

傳統服藥法

右七味,以水八升,煮取三升,去滓,溫服一升,日三服

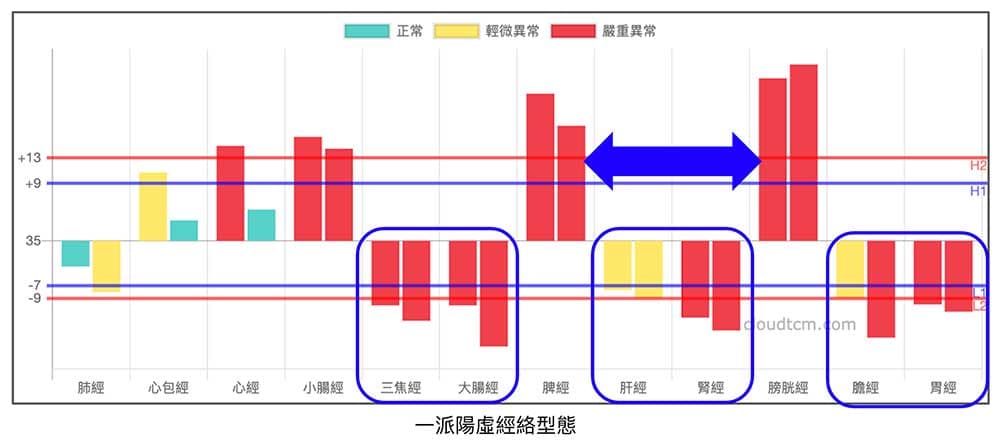

當歸四逆湯的經絡型態

當歸四逆湯適用於「寒性陽虛經絡體質」在冬季出現手腳冰冷、四肢凍傷青紫、全身各部位不明原因疼痛現象。

常見於少陽經、陽明經虛證現象所出現之各種變化型,最典型之經絡型態為「一派陽虛」經絡型態(見下圖)。

相關證候

相同名稱方劑

當歸四逆湯, 出處:《杏苑》卷六。 組成:當歸1錢5分,官桂1錢5分,白芍藥1錢5分,細辛1錢5分,甘草(炙)1錢,通草1錢,吳茱萸5分。 主治:陰(疒頹??)大如鬭,諸藥不能效者。

當歸四逆湯, 出處:《重訂通俗傷寒論》。 組成:全當歸3錢,桂枝尖5分,北細辛3分(蜜炙),鮮蔥白1個(切寸),生白芍3錢,清炙草5分,絳通草1錢,陳紹酒1瓢(衝)。 主治:滋陰通脈。主治:手足厥寒,脈細欲絕。

當歸四逆湯, 出處:《衛生寶鑑》卷十八。 組成:當歸尾7分,附子(炮)5分,官桂5分,茴香(炒)5分,柴胡5分,芍藥4分,茯苓3分,玄胡索3分,川楝子3分(酒煮),澤瀉2分。 主治:疝氣,臍腹冷痛相引腰胯而痛。

當歸四逆湯, 出處:《醫略六書》卷二十四。 組成:附子1錢半(炮),官桂1錢半,白芍1錢半(酒炒),柴胡5分,當歸3錢,吳茱1錢(醋炒),楝子2錢(酒炒),小茴3錢(醋炒),澤瀉1錢半。 主治:陽虛寒疝,脈緊細者。

當歸四逆湯, 出處:《傷寒論》。 組成:當歸3兩,桂枝3兩(去皮),芍藥3兩,細辛3兩,甘草2兩(炙),通草2兩,大棗25個(擘,一法12個)。 主治:發表溫中,溫經散寒,養血通脈。主治:血虛受寒,手足厥寒;舌淡苔白,脈沉細或沉細欲絕者;並治寒入經絡,以致腰股、腿、足疼痛或麻木。現用於早期雷諾氏病及凍傷。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...