主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

柴葛解肌湯中加入白芍,主要出於以下兩方面考慮:

1. 緩和葛根的升散之性: 柴葛解肌湯以柴胡、葛根爲主,二者皆有解表升散之功,但葛根偏於昇陽,若不加制約,易傷陰耗氣。白芍性微寒,能斂陰柔肝,可緩和葛根的升散之性,防止其過分耗氣傷陰。

2. 調和營衛,兼顧血分: 柴葛解肌湯用於治療風寒表證,白芍既能調和營衛,又能養血柔肝。對於風寒表證伴有血虛或肝氣不舒者,白芍能起到養血柔肝、調和氣血的作用,使解表功效更加完善。

柴葛解肌湯中包含甘草,主要有兩大原因:

- 調和藥性: 柴葛解肌湯以柴胡、葛根為主藥,性偏寒涼,容易傷脾胃。甘草味甘性平,能調和諸藥,緩解柴胡、葛根的寒涼之性,避免對脾胃造成過大的刺激。

- 增強療效: 甘草具有補脾益氣、和中緩急、解毒生津等功效,能增強柴胡、葛根的解表退熱、疏風散寒效果。同時,甘草還可緩解柴胡、葛根的苦寒之性,使藥物更易於服用。

柴葛解肌湯中加入白芷,主要有以下兩個原因:

- 疏散風寒,通鼻竅:白芷性溫,味辛,入肺經,具有散風寒、通鼻竅、止痛的功效。柴葛解肌湯主治風寒感冒,症狀包括鼻塞流涕、頭痛發熱,而白芷能有效疏散風寒,通利鼻竅,緩解鼻塞,配合其他藥物,達到解表散寒的效果。

- 宣肺止痛:白芷還具有宣肺止痛的作用,對於風寒引起的頭痛、鼻塞等症狀有較好的緩解效果。柴葛解肌湯中加入白芷,可增強其宣肺止痛的作用,使療效更佳。

柴葛解肌湯中包含柴胡,主要基於以下兩點原因:

- 疏散風熱:柴胡味苦性寒,善於疏散風邪,清熱解表。本方主治外感風熱,症狀表現為發熱、頭痛、惡寒、鼻塞流涕等,柴胡能有效緩解這些症狀,起到疏風解表的作用。

- 調和營衛:柴胡兼具調和營衛之功。營衛不和,容易導致風邪入侵,引發外感。柴胡能調節營衛氣血的運行,使之協調平衡,從而增強機體抗病能力,預防風邪入侵。

柴葛解肌湯中包含葛根,主要基於以下兩點原因:

- 解肌退熱:葛根具有解肌退熱之效,能疏解肌表風邪,使腠理開泄,促進汗液排出,達到退熱之效。柴葛解肌湯主要用於外感風寒、發熱惡寒、頭痛身痛等症,葛根的解肌退熱作用與其他藥材協同作用,有助於迅速解除風寒表證。

- 升陽舉陷:葛根具有升陽舉陷之效,可升發陽氣,使陽氣上升,改善氣血運行,緩解因風寒侵襲而導致的氣血運行不暢、肢體睏倦等症狀。柴葛解肌湯中其他藥材也具有升陽解表之效,葛根的升陽舉陷作用可增強整體療效。

柴葛解肌湯中加入黃芩,主要基於以下兩點原因:

- 清熱瀉火: 柴葛解肌湯主要用於治療風熱感冒,症狀包括發熱、頭痛、咽痛、鼻塞等。黃芩味苦寒,性寒涼,具有清熱瀉火、解毒消炎的功效,能有效抑制因風熱入侵導致的熱證。

- 解表止痛: 黃芩除了清熱作用外,還具有解表止痛的作用,能疏散風熱,緩解頭痛、咽痛等症狀。與柴胡、葛根等藥物配合,協同解表,達到解肌散寒的效果。

因此,黃芩在柴葛解肌湯中發揮著清熱瀉火、解表止痛的功效,有助於緩解風熱感冒的症狀。

柴葛解肌湯中加入桔梗,主要有以下兩點原因:

- 宣肺利咽: 桔梗具有宣肺利咽之功效,能疏散肺氣,利咽開音。柴葛解肌湯主治風寒感冒,常伴有咽喉腫痛、聲音嘶啞等症狀,桔梗可輔助柴胡、葛根疏散風邪,緩解咽喉不適。

- 引藥下行: 桔梗性平味辛,入肺經,具有開宣肺氣,利氣下降的作用。柴葛解肌湯中藥材多偏升散,桔梗可引藥下行,使藥力直達病所,加強藥效。

柴葛解肌湯中加入羌活,主要基於以下兩點原因:

- 疏散風寒,止痛解表: 羌活性溫,具有疏散風寒、止痛解表的功效。柴葛解肌湯主要用於治療風寒感冒、頭痛發熱、肌肉痠痛等症狀,羌活可以有效地疏散外感風寒,解除表邪,緩解頭痛、肌肉痠痛等症狀。

- 配合柴胡,增強解表功效: 柴葛解肌湯中柴胡為君藥,具有解表散熱的功效。羌活與柴胡相配伍,可以增強柴胡的解表功效,使藥效更加顯著,達到更好的治療效果。

柴葛解肌湯中加入石膏,主要原因為:

- 清熱解表: 石膏性寒,入肺經,具有清熱瀉火、解毒止渴之效。柴葛解肌湯主治風熱感冒,患者常伴有高熱、口渴、咽喉腫痛等症狀,石膏可清熱解表,緩解患者熱證。

- 涼血止血: 石膏亦具涼血止血功效,可抑制血熱上炎,減少患者鼻衄、牙齦出血等症狀,達到涼血止血作用。

因此,石膏在柴葛解肌湯中,可發揮清熱解表、涼血止血的功效,協助藥物治療風熱感冒。

柴葛解肌湯中加入生薑,主要有以下兩點原因:

- 和解表寒: 柴葛解肌湯以柴胡、葛根解表散寒,生薑辛溫,能助柴胡、葛根發揮散寒解表之效,且其辛溫之性可緩解葛根的寒涼之性,使藥性更加平和。

- 和胃降逆: 葛根性寒,易傷脾胃,生薑可溫胃止嘔,助脾胃運化,防止寒涼藥物對胃的刺激,避免出現嘔心等不良反應。

柴葛解肌湯中加入大棗,其用意主要有二:

一、 緩和藥性: 柴葛解肌湯主治風寒感冒,方中柴胡、葛根等藥性偏寒,大棗性甘溫,可緩和藥性,避免寒涼之氣傷脾胃,同時也加強藥效的溫和性。

二、 補益脾胃: 大棗有補中益氣、養血安神之效,可滋養脾胃,提升機體的抗病能力,有助於病人更快恢復健康。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

柴葛解肌湯的主要功用是「解肌清熱」,指通過散除表邪,清除內熱來達到治療相關疾病的目的。

主要用於改善感冒受到了風寒,沒有及時治療,風寒之邪鬱積在體內,逐漸化熱。開始有發冷,但後來發冷的症狀逐漸減輕,體溫逐漸升高,出現發熱的症狀。

同時還會出現沒有出汗、頭痛、眼睛疼痛、鼻子咽喉乾燥、心裡煩躁,難以入睡、咽乾、耳聾耳朵聽不清、眼眶周圍疼痛、舌苔薄顏色發黃、脈浮而微洪大。

柴葛解肌湯所針對的證候,是治療太陽病風寒未解,入裡化熱,漸次傳入「陽明病」,或「三陽合病」(太陽、少陽、陽明)的常用方。尤其是退燒的效果非常明顯!

外感風寒時,本來應該會怕冷較嚴重,但是這時候怕冷愈來愈減輕,反而身體愈來愈熱,這是因為寒邪侵犯人體,導致肌膚不通,熱邪內生,產生發燒的現象。

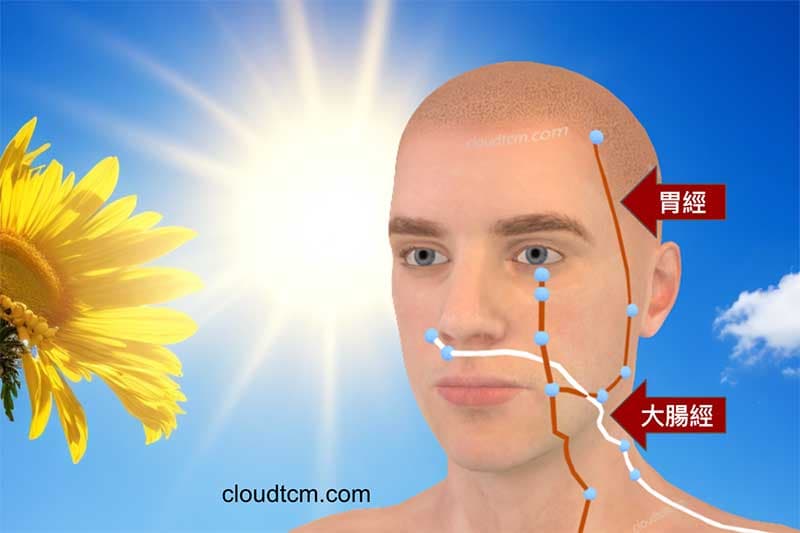

同時,還會出現頭痛連到眼眶痛、鼻子乾燥,這是因為進入陽明病,而「陽明經」起於鼻子兩側,上行至鼻根部,經眼眶下面。

這也同時也很有可能變成「少陽病」,少陽經(膽經、三焦經)脈行於耳後,進入耳中,出於耳前,並行至面頰部,到達眶下部。

當體內的火熱程度嚴重時,會造成陽明經、少陽經異常,所以會一起出現眼睛痛、鼻子乾、食慾不佳、眼眶痛、口苦、暈眩、口乾口渴、耳聾、耳鳴...等等症狀。

由於體內太熱,熱擾心神所以晚上會出現睡眠障礙,脈浮而微洪是外有表邪,里有熱邪之典型症狀。

基於此,改善的方法是「辛涼解肌,兼清里熱」。 以葛根、柴胡為主藥。葛根味辛性涼,辛能外透肌熱,涼能內清鬱熱。柴胡味辛性寒,爲「少陽經表藥」。既為「解肌要藥」,且有疏暢氣機之功效,又可助葛根外透鬱熱。

柴胡配黃芩,可透少陽經表面的邪氣,也可以清除少陽經裡面的熱邪。羌活、白芷輔助解肌發表。

羌活爲太陽經藥,解表散寒,祛風止痛,是爲太陽之惡寒、無汗、頭痛等表證而設立。白芷善走陽明經,常用治眉棱骨痛、額骨痛,又可以疏通鼻竅。

枯梗宣利肺氣以助疏泄外邪,白芍斂陰和營防止疏散太過而傷陰。生薑、大棗調和營衛,甘草能調藥性。諸藥相配,共成辛涼解肌,兼清裏熱之劑。

本方爲明代陶華所創造,原方治療「治足陽明胃經受證,目疼鼻干,不眠,頭疼眼眶痛,脈來微洪」,是爲「陽明經」病而設立的方劑。

如果無汗,怕冷較嚴重的人,可以移除黃芩,加麻黃增強發散表寒之力,若值夏秋季節,可以紫蘇葉取代。熱邪傷津而出現口渴者,宜加天花粉、知母以清熱生津。怕冷不明顯而發熱較甚,見發熱重、煩躁、舌質偏紅者,宜加金銀花、連翹,並重用石膏以加強清熱之功。

傳統服藥法

水二盅,姜二片,棗二枚,槌法加石膏一錢(5g),煎之熱服。

注意事項及副作用

單純外感風熱不宜若太陽表邪未入裡者,不宜使用本方,恐其引邪入裡。若里熱而見陽明腑實(大便秘結不通)者,亦不宜使用。

現代藥理研究

- 柴胡、葛根、羌活:發汗解熱透疹。

- 石膏、黃芩:消炎解熱抗菌。

- 白芷、羌活、白芍 :解痙止痛。

- 桔梗、甘草:消炎袪痰。

- 薑、棗:健胃滋養。

- 合為發汗、解熱、鎮痛劑。

柴葛解肌湯的經絡型態

從大量現代人的經絡數據中發現,少陽經與陽明經的能量連動性很高,古人也發現了這一點,因此「柴葛解肌湯」就是專門為解感冒傷寒入太陽,轉入陽明、少陽化熱之重點方劑,在臨床運用上效果非常好!(進階閱讀)

相關證候

相同名稱方劑

柴葛解肌湯, 出處:《醫林繩墨大全》卷一。 組成:柴胡、黃芩、半夏、葛根、白芍。 主治:傷寒溫疫7日之時。

柴葛解肌湯, 出處:《醫學傳燈》卷下。 組成:羌活、乾葛、柴胡、川芎、半夏、枳殼、桔梗、厚朴、山楂、黃芩、山梔、甘草。 主治:傷於酒,濕熱在經,閉塞本身元氣,惡寒發熱,身首俱痛。

柴葛解肌湯, 出處:《片玉心書》卷五。 組成:柴胡、乾葛、黃芩、桂枝、赤芍、人參、甘草、竹葉7皮。 主治:疏風解肌退熱。主治:小兒解脫受風,而致傷風發熱,其症汗出,身熱,呵欠,目赤澀,多睡,惡風,喘急。

柴葛解肌湯, 出處:《醫學心悟》卷二。 組成:柴胡1錢2分,葛根1錢5分,赤芍1錢,甘草5分,黃芩1錢5分,知母1錢,貝母1錢,生地2錢,丹皮1錢5分。 主治:春溫夏熱之病,其症發熱頭痛,與正傷寒同,但不惡寒而口渴。

柴葛解肌湯, 出處:《傷寒六書》卷三。 組成:柴胡、乾葛、甘草、黃芩、芍藥、羌活、白芷、桔梗。 主治:解肌清熱。辛涼解肌,兼清裏熱。主治:三陽合病,頭痛發熱,心煩不眠,惡寒無汗,嗌乾耳聾,眼眶痛,衄血,脈浮洪而緊。現用於外感熱病、沙門氏菌屬感染、小兒上呼吸道感染高熱等。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...