每年進入秋冬之後,都有一定比例的人因體內水液代謝失衡而出現各種症狀與疾病,傳統中醫將此稱為「水氣病」。

雲端中醫每年在進入深秋之後,都會針對水氣病進行探討與提醒。本文從《傷寒雜病論》中整理出改善水氣病最有效的7類中藥方劑,提供給自學中醫養生的朋友作為研究與參考。

秋冬容易出現水氣病

許多人一輩子沒聽過什麼是「水氣病」?事實上這是一個歷史悠久的名詞,遠在東漢時期(西元25年-220年)時就已經被提出來。

水氣病可以泛指的是定義:所有因為「體內水液代謝障礙」所產生的一系列症狀與疾病。其產生與肺、脾、腎三臟,以及三焦這個水道通道的功能失調最為相關。

傳統中醫認為,水氣很容易停留在身體的任何部位,停留在胃腸稱為「痰飲」,停留在肋下稱為「懸飲」,停留在胸膈稱為「支飲」,停留在四肢稱為「溢飲」...等等。

不理解水氣病的人可以先點選這篇文章進行理解:

一般而言,進入深秋與冬季之後,容易出現水氣病主要有以下三個原因:

1.外寒引動內飲(重點在肺)

秋冬天氣溫度下降,寒氣容易從皮膚侵入身體,使毛孔收緊關閉。這時肺的「呼吸、調節水分」功能就會受到影響。

肺好比是身體水分循環的「水塔出口」,一旦被堵住,水分就不能正常散佈到全身,反而積在體內,形成痰飲。這些痰往上堵住,就會出現咳嗽、喘氣的情況。

肺的痰飲症狀,通常包含怕冷、發燒、沒有出汗、咳嗽氣喘、痰多而且是清稀或泡沫狀。

事實上這個是很容易出現的,2025年10月中之後,天氣逐漸降溫,某會員就回報自己開始咳嗽,感到越來越嚴重,而且還有點胸悶喘,這就是水氣病對肺部的影響。

由於肺臟與心臟是相處在一起的,所以有時候也會影響到心臟,例如出現心悸等症狀。

2.脾陽虛弱,運化無力(重點在脾)

中醫認為,脾是身體裡「產生痰」的主要來源。脾負責把吃進去的食物和水分轉化、運送。如果脾胃本來就虛弱,或是常吃生冷、油膩的食物,就會傷到脾的陽氣。

到了秋冬,身體陽氣本來就比較弱,脾的消化運化功能更差,吃的東西和水分就無法好好被吸收利用,反而堆積成濕氣,進一步變成痰。

常見的症狀是食慾不好、肚子脹、容易拉稀、身體覺得沈重、痰多(濃稠或稀的都有),舌頭上還會有厚厚、黏膩的舌苔。

3.腎陽不足,水泛為痰(根本在腎)

傳統中醫認為「腎為生痰之本」,腎陽就像身體裡的火爐,能溫暖全身、幫助水分運行與蒸發。

到了秋冬,天氣變冷,陽氣本來就減弱;如果腎陽本身又不足,就像火力太小的鍋爐,水煮不開,水分就會積在體內,變成寒氣和痰飲。

常見症狀包括怕冷、手腳冰冷、腰膝痠軟、小便多又清、晚上尿多、咳嗽氣喘、有痰聲、活動後喘更明顯,有時臉或腿還會浮腫。

秋冬的外在寒氣是誘因,而體內脾腎陽氣虛弱是根本原因,兩者一起作用,就容易出現水氣、痰飲等問題。

改善水氣病的基本原理

基於上述,水氣病最常見的症狀是:暈眩、噁心嘔吐、氣喘氣短、小便不利、身體疼痛、全身或四肢水腫、四肢沈重、心悸、怕冷、腹痛腹瀉…等等。

中醫認為下半身的「下焦」是水液代謝的部位,下焦的水液代謝要正常,必須要有腎陽的溫煦,需要脾陽的運化,需要心陽的鎮攝。

所以最常出現水氣病的原因,就是因為體內脾陽虛、腎陽不足,體內寒氣太重時就會造成水氣不化,體內水液泛濫成災,下焦的水邪就容易乘虛上沖。

反過來看,心陽對水液有鎮攝作用。所以當心陽虛,鎮攝無力的時候,下焦的水氣,下焦的水邪也會乘虛上沖,同時產生肺臟、肝臟的其他疾病,最後就是五臟六腑全生病!

因此,改善水氣病的關鍵方法就是「溫陽健脾利水」,只要具備鑑別證候的能力,就可以找出治水的方法,進而改善症狀、消除疾病。

《金匱要略》水氣病脈證井治篇中有提到:「久不癒,必致癰膿」,簡單說,如果一個人體內長期水氣異常的話,很容易出現各種膿腫。

這更可以解釋現代各種難治性疾病(癌症腫瘤、心臟病、高血壓、糖尿病)的背後成因。

改善水氣病的中藥方劑

在《金匱要略》的描述中,張仲景運用各式樣的方法治療體內亂竄的水,方法可謂五花八門變化多端,從簡單的小症狀到嚴重病危時都可運用此法。

在此列出最常運用的中藥方劑,結合會員實際觀察的經絡現象,從五臟(心、脾、肺、腎、肝)下手改善水氣病的臨床運用,

1.溫通心脾:苓桂朮甘湯

主治症狀:心悸、頭暈目眩、頭昏、全身沒力、噁心嘔吐、水腫、咳嗽、胸悶、氣喘(氣短)、胃脹氣

現代應用:心血管疾病(冠心病、風心病、肺心病、心肌炎、心包積液、心絞痛、心力衰竭),消化系統疾病(午後上腹部膨脹、噯氣),肺部疾病(肺炎、支氣管炎)。泌尿生殖系統疾病(難治性腎病、腎炎、腎結石、排尿障礙)、梅尼爾氏症、阿茲海默氏症、非酒精性脂肪肝、嗅覺喪失、牛皮癬、角膜炎、眼壓過高出血…等等。

解釋:這個這個方原本叫做「茯苓桂枝白朮甘草湯」,此方是溫心陽健脾、利水化飲的主方。

當代經方大師郝萬山,曾經講述他的老師劉渡舟在晚年時身材肥胖,心臟負擔很重。

在他去世前十幾年,幾乎每年秋冬時氣管炎都會發作,所以每年到入秋的時候,他就開始吃苓桂朮甘湯,預防氣喘的效果非常好。

可別小看這四味中藥,竟然可以用來改善一系列的症狀與難治性疾病。透過苓桂朮甘湯溫心陽健脾利水,可以一次解除整組水氣相關的症狀,連帶的這組症狀被定義的疾病也自然被治癒。

相關類似方劑有「茯苓甘草湯」、「茯苓桂枝甘草大棗湯」,有興趣的人可以自行更深入研究。

過去幾年間,類似的案例回報非常多,例如2022年10月11日,台灣地區氣溫突然間爆降,幾天前大家都在吹冷氣,難以想像突然間要穿外套了。

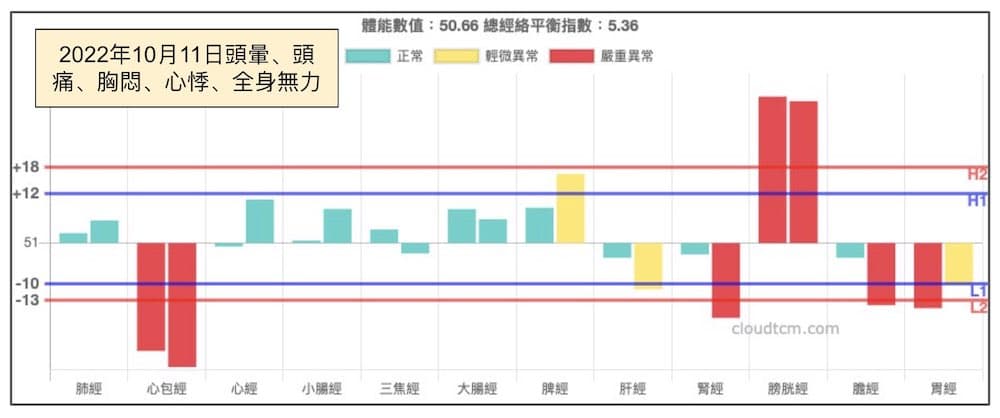

某會員當天感到頭暈、頭痛、心悸、胸悶、全身無力。馬上幫自己進行經絡檢測之後,出現下圖:

從這張圖可以清楚看出,腳部膽經、胃經與腎經出現虛證,脾經膀胱經出現實證。而最關鍵的是「心包經」出現嚴重虛證,這明顯就是心陽不足訊號。

果然,他在服用「苓桂朮甘湯」一天之後,配合按摩經絡拍打心包經、膽經、胃經與腎經之後,當天就改善了一大半!

2025年雲端中醫針對上千個心悸的經絡型態進行統計後發現,出現機率相對高的是「鐵三角經絡型態極致」,其次就是「綜合經絡型態」,而心包經虛證機率明顯偏高。

2.健脾利水:五苓散

主治症狀:口渴、煩躁、失眠、水腫、頻尿或排尿困難(小便量大像水、或尿黃且少)、腹瀉或大便頻繁、頭痛、暈眩、眼睛發癢、輕微發燒

現代應用:心血管疾病(肺源性心臟病、心力衰竭、冠心病、高血壓),各種脾胃疾病(胃炎、胃十二指腸潰瘍),肺部疾病(肺炎、支氣管炎、胸腔積液、胸膜炎)。泌尿生殖系統疾病(腎炎、嚴重水腫、多腎囊腫、輸尿管結石、膀胱炎、膀胱癌、前列腺炎)、陽痿、蕁麻疹、視網膜發炎、脂肪肝、角膜炎、耳聾、糖尿病、手腳多汗…等等。

解釋:五苓散是千年來健脾利水之名方,被運用的頻率極高無比!《黃帝內經》提到:「諸濕腫滿,皆屬於脾」,因此用來改善的症狀疾病也非常多。

這的方劑主要是因為感冒受到風寒(太陽病)後,邪氣隨著足太陽膀胱經影響膀胱氣化功能。透過健脾化氣利水之後,即可改善上面的一組症狀,隨之而生的疾病也被治癒!

古人稱之為「蓄水證」,這是一種很精確的描述。過去幾年來,持續有寒性體質的會員分享,在吃完大餐之後喝了很多湯或汽水、茶水,肚子很容易就會脹起來。

這時候反而會「口渴」,一直想喝水,但是小便又不通暢,喝下去的水排不出去,所以肚子「蓄水」愈來愈多。

這種口渴症狀,在本質上是水液分布不均勻現象,唯一的方法就是將膀胱內多餘的水利掉,恢復膀胱的氣化,這樣水就能均勻地分布了。

依照這些會員實際的運用,服用「五苓散」改善效果很快。如果沒有利水,沒多久之後就容易演變成胃腸炎,相關類似方劑是「豬苓湯」也是有效。

關於「五苓散」證的經絡案例實在講不完,尤其是秋冬頻尿且尿液像水一樣清澈,運用「五苓散」改善快速!

3.溫腎陽利水:真武湯

主治症狀:嚴重暈眩、心悸、頻尿或排尿困難、四肢沉重疼痛、水腫、手腳冰冷(下半身冷)、肢體浮腫、四肢沈重疼痛、腹痛腹瀉、咳嗽、嘔吐

現代應用:心血管疾病(風濕性心臟病、高血壓、慢性心衰水腫),各種脾胃疾病(胃炎、胃下垂、胃十二指腸潰瘍),泌尿生殖系統疾病(腎炎、腎衰竭、尿毒症)、梅尼爾氏症、風濕性關節炎、支氣管炎、慢性腸炎、腸結核、糖尿病腎病。

解釋:此方劑是因為體內陽虛(寒氣太重),造成腎陽不足之典型方劑,因此下半身容易冷,腳沒力,腎經氣血不足造成心臟虛弱,體內水液代謝障礙出現暈眩。

此方被用來治療嚴重暈眩已經有兩千年以上的歷史,至今依然被中醫界廣泛應用。由於附子具有強心效果,透過溫陽補腎又強心的力量,達到一次改善一組症狀,進而治癒疾病的效果。

真武湯也算是案例非常多的中藥方劑,每年到了秋冬季節,總會有人在早上起床之後不明原因暈眩,嚴重天旋地轉,甚至站不起來。

這經常都是出現典型陽虛經絡型態,腎經嚴重虛證所形成的一種症狀,在服用真武湯之後得以快速改善,類似的案例也是非常多。

4.宣肺散寒:小青龍湯

主治症狀:發燒、咳嗽氣喘、口渴、腹瀉、頻尿或排尿困難、肚子脹氣、打噴嚏、流鼻水、白鼻涕或白痰。

現代應用:流行性感冒、秋季必定發作的氣喘病、秋冬流鼻水咳嗽、長期慢性咳嗽、慢性氣管炎、肺氣腫、肺心病、支氣管哮喘、大葉性肺炎、胸膜炎、過敏性鼻炎

解釋:此方劑千年來幾乎都被定位在治療肺部與鼻部疾病,至今依然效果很好。主要是因為它主要是具有「宣肺」且「散寒」的卓越能力。

最適合進入秋冬之後,因為體內寒氣太重,心下有水氣所出現的肺鼻症狀。因此改善進入秋冬之後的氣喘效果很好。許多人長期困擾的過敏性鼻炎,都可以透過這個方劑改善。

此方劑雖然被主要用來治療肺部疾病,但是因為體內陽虛寒氣太重,水氣運化不順暢的各種症狀也可以順道改善。可以改善因為感冒沒有被治癒,遺留造成體內水氣運化不順暢出現的種種症狀與疾病。

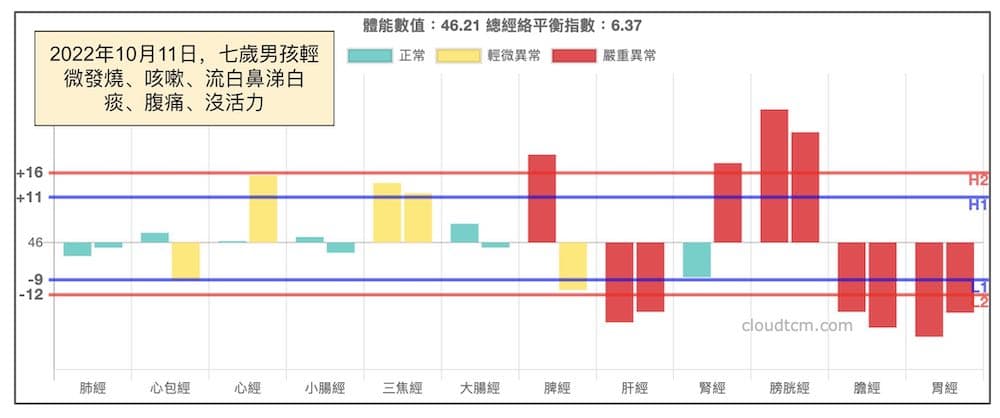

關於小青龍湯證的案例也是很多,無獨有偶的,在2022年10月11日另一位會員的7歲小孩,在天氣爆冷之後突然間流白鼻涕、咳嗽、白痰、輕微發燒、腹痛,完全沒有活力,一直想睡覺。

當時這位媽媽馬上幫小孩進行經絡檢測,呈現下圖:

由於雲端中醫經常提到「小青龍湯」,因此家中也有準備一罐科學中藥,這位媽媽說:「果然在服用一天之後,所有症狀明顯改善,讓我安心多了!」

各位讀者可以看看這張經絡圖,就典型的冬天的水氣病經絡模型,幾乎完全複製!

5.和解少陽(肝膽)溫化水飲:柴胡桂枝乾薑湯

主治症狀:肋痛、口渴、暈眩、煩躁、失眠、頻尿或排尿困難、肚子脹氣、忽冷忽熱、胃痛

現代應用:各種脾胃疾病(慢性胃炎、胃下垂、胃十二指腸潰瘍、結腸炎)肝膽疾病(膽囊炎、膽結石、肝炎、肝硬化、急性腹膜炎),呼吸系統疾病(肺炎、肺結核、支氣管炎、胸膜炎),泌尿生殖系統疾病(腎炎、腎病綜合症、尿毒症),神經系統疾病(神經衰弱、失眠、神經質、歇斯底里)、中耳炎、濕疹、結膜炎、糖尿病…等等。

解釋:所謂的少陽,只的就是肝、膽、三焦經為主的經絡,此方劑是從肝下手的的溫化水飲方劑,可以說是相當神秘且神奇的一個方劑。

從現代應用就可以知道,治療效果是有點不可思議,例如可以改善精神方面的疾病,有些會員發現它改善失眠效果極佳,近代許多中醫高手也都善於運用此方,因此值得大家學習研究。

上面有提到較為嚴重的水氣病經絡型態,這多半與中醫的肝臟異常有關,這時候只要症狀符合,就可以運用「柴胡桂枝乾薑湯」來加以改善,效果通常都是不錯的。

6.風濕水腫:越婢加朮湯

主治症狀:發燒、氣喘、全身酸痛、腰痛、全身性水腫、排尿困難、身體流大汗、腎炎、膀胱炎...等等

現代應用:風濕熱、急性腎炎、濕疹、蕁麻疹、水腫、關節炎、角膜炎、黃疸病、腳氣病。

以上提到的主要就是秋冬季節的方劑。傷寒論中提到一種非常特殊的治水方法,屬於「越婢湯」系列,常運用的是:「越婢加朮湯」。

這個方劑在過去一直沒有特別提出,是因為這個方劑有麻黃,又有石膏,多數人不敢用。然而,過去幾年來陸續有會員自己運用,效果好到不可思議,因此在此提出分享。

2023年9月期間天氣依然很熱,某會員的媽媽突然腳部出現水腫,就是服用2-3次「越婢加朮湯」退腫。之後又持續觀察了兩個星期,水腫也沒有再度復發,讓他覺得中藥確實很有效!

2025年整個夏季到初秋這段期間,陸續也有會員分享運用這個中藥改善腳水腫、腰痛,可見確實是符合現代人的體質。

這類方劑通常是在夏季、初秋運用,因為裡面有石膏,主要是清除體內有熱的狀況,尤其適合一年四季都火熱的「鐵三角經絡體質」。

7.慢性水濕肥胖:防己黃耆湯

主治症狀:體內濕氣重,容易流汗怕風、身體沈重、容易水腫、肥胖、小便不利、排尿障礙。

現代應用:風寒濕邪引起的感冒、急慢性腎小球腎炎、心臟性水腫、腎性水腫、肝硬化腹水、風濕性關節炎、妊娠水腫等屬氣虛而濕盛者。

當代中醫大師倪海廈曾經提到(學習影片),有一種人體內慢性的脾虛濕氣重,長期下來,身體會出現肥胖傾向。

這樣的人,很容易流汗、氣虛、身體沈重、身體肢節疼痛、小便不利,肚子愈來愈大,這種人就可以運用「防己黃耆湯」。

倪師甚至說,這個很適合拿來減肥,尤其是那些婦女經常不運動,逐漸肥胖的現象。

2023年9月的時候有一位女性會員就分享,她在服用這個方劑之後,感受到體內的三焦、大腸火氣下降了,這應該就是裡面「防己」所造成的。

《傷寒論》治水的手段變化多端,張仲景不愧是一位治水高手,依照統計在《傷寒論》中,張仲景運用治水法所治病證達16種,由此加減變化出來的方劑高達數千種!

其他方劑還有清熱利濕退黃的「茵陳蒿湯」、瀉下逐水的「十棗湯」、「越婢加半夏湯」、「已椒藶黃丸」…等等,過去幾年來陸續都有會員實際運用,印證效果非常好!

總結:

雖然經方論述治水的方法有很多種,但是主要就是「健脾利水、溫腎利水」為主軸。而這個結論可以從現代人的經絡型態看出端倪,現代人高頻率出現脾經與膀胱經異常,高度影響體內的水循環狀態,初步可以推斷這是水氣病的基本經絡模型。

從現代人的經絡型態可以發現,水氣病已經是現代人體質常態,不知道如何改善水氣病也是常態。每個人如果可以學習在水氣病之初就立即加以改善,此生預防各種難治疾病就將不再是一件難事!

雲端中醫編輯組

雲端中醫開發團隊由一群對中醫充滿熱情的軟體工程師組成,專長於 Python,SQL,NoSQL,Node.js,各種 AI 框架及雲端平台開發。目標是推動自學中醫及五術,讓更多人能以簡單易懂的現代化方式理解中醫,進而傳承中國古老而深遠的智慧。