從現代醫學觀點看大便非常臭

在一般的狀況下,正常人的大便會有味道,味道偏淡、排出後短時間內散去。

但是在異常的狀態下,大便的氣味特別濃烈、持續刺鼻,甚至伴隨酸敗、腐臭或金屬味。

多數的時候,大便臭與飲食和腸道菌群有關,富含硫元素的食物(如肉類、蛋類、十字花科蔬菜)經過腸道細菌分解,會產生強烈臭味物質(如硫化氫、糞臭素等)

其他可能因素,包括乳糖不耐受、腸炎、乳糜瀉、炎症性腸病(如克隆氏症、潰瘍性結腸炎)等導致的吸收障礙或炎症,也會造成大便惡臭。

從中醫的角度看來,從經絡、臟腑也可以解釋大便較臭的原因,提供不同角度的思路看法。

從中醫的觀點看大便非常臭

大便非常臭,在古代稱為「臭如敗卵」或「宿食下泄」,並非單純的消化問題,而是體內臟腑功能失調,特別是脾胃、大腸的功能異常,以及相關的經絡氣血運行不暢所發出的警訊,可以臟腑與經絡角度來思考:

1.臟腑角度

中醫認為「脾胃為後天之本,氣血生化之源」,負責運化水穀精微(消化吸收);「大腸主傳導糟粕」,負責排出糞便。因此,大便的性狀和氣味直接反映了脾胃腸道的健康狀況。

所以一個人如果吃暴飲暴食,飲食停積,宿食內停 (食積),吃了過多油膩、不易消化的食物(如炸物、肥甘厚味),超出了脾胃的運化能力。

食物停滯在胃腸道中,久久不能消化,就像食物在夏天悶壞腐敗一樣,會發酵產生濁氣和濕熱。

這些腐敗的濁物向下傳導至大腸,排出時就會產生酸臭、腐臭如敗卵的氣味。這常伴有腹脹、噯氣酸腐、食慾不佳...等症狀。

除了脾胃受傷還不夠,還要加上一個很關鍵的因素,那就是「腸胃濕熱」。

長期嗜食辛辣、燒烤、油炸或飲酒的人,會導致濕熱邪氣蘊結在腸胃。當「濕」和「熱」結合在一起,就像夏天的垃圾場又濕又熱,容易腐化產生惡臭。

濕熱熏蒸腸道,會導致大便黏稠、臭穢難聞,排便時可能有灼熱感(肛門灼熱),且容易黏馬桶。這也常伴隨口苦、口臭、煩躁等症狀。

脾喜燥惡濕,濕氣會困住脾的功能;胃與大腸則直接與食物糟粕(大便)接觸,形成很臭的大便。

綜合以上,如果有一個人體質脾胃虛弱,運化無力,久了就會出現「食積」。這樣的人雖然大便不會非常臭,但是也是偏臭。

如果一個人脾胃長期虛症,又加上天氣或是食物的因素造成胃火增加的話,那臭味就會加重。傳統中醫稱為「 腸熱腑實證」 (熱結便秘)。邪熱熾盛,與腸中的糟粕互結,形成燥屎,阻塞在腸道中。

2.經絡角度

結合臟腑的推論,若從經絡的角度來推斷,一個人大便很容易偏臭的話,這種人很可能是脾經長期虛證,加上肝經、大腸經與胃經實證。

因為「陽明經多氣多血」,容易產熱,當飲食不節導致胃腸積熱時,陽明經的氣血也會變得壅滯鬱熱。

陽明經的鬱熱會反過來加重胃腸的熱象,形成惡性循環。雖然大便的臭味直接來自腸道,但其根源與陽明經絡的氣血狀態密切相關。

脾經虛弱會直接導致脾臟運化功能下降,產生濕氣,濕鬱化熱後下注大腸。

情緒壓力會影響肝氣疏泄,若肝氣不舒肝經出現實證,橫逆犯脾胃(木剋土),會導致脾胃氣機不暢,同樣引起消化不良和食積,間接造成大便臭穢。

依照「臟腑別通」對應理論,當肝經實證的時候,也會連帶造成大腸經異常(較長出現實證)。

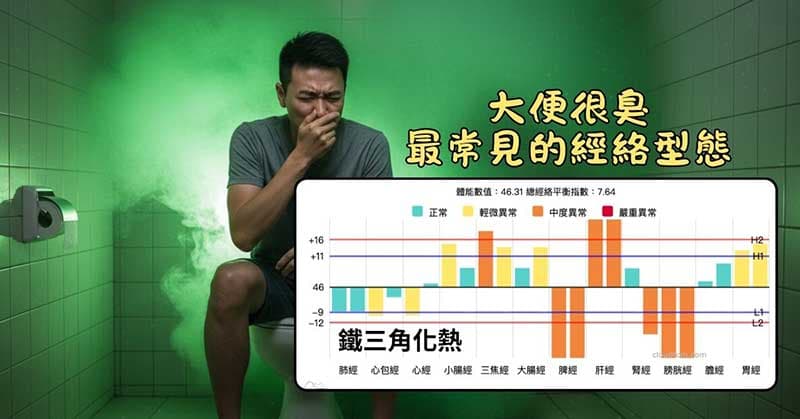

以上這些理論,可不可以從實際的經絡數據來印證呢?答案是可以的,雲端中醫從一百多例大便非常臭的經絡數據中發現,有高達62%屬於「鐵三角經絡化熱」型態,算是非常高的機率。

這種經絡型態的人,體內都是脾經虛證,三焦經、大腸經、肝經、胃經實證,完全符合上面的理論推斷,也可以透過數據來印證。

如果可以配合一些中藥,例如:「保和丸」、「葛根芩連湯」、「大小承氣湯」、「大柴胡湯」...等等,更可以加速改善這種現象。

某會員曾經回報,他持續觀察幾年下來,發現每次只要大便非常臭的時候,只要服用「四逆散」,或「大柴胡湯」,通常在一天內就會改善。

因此,可以說這種經絡型態,就是大便發臭的基本模型,如果可以透過養生,改變這種經絡型態,大便發臭的現象就會改善。

這種經絡體質的人,如果平常可以注重飲食,不要吃太多,暴飲暴食,而且經常去除體內的濕氣,改善增加體內火氣的生活習慣(熬夜、炸物...等等),就可以緩解相關症狀。