主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

清胃散中包含生地黃,主要基於其清熱涼血的功效。

生地黃味甘性寒,入心、肝、腎經,具有清熱涼血、滋陰生津的功效。清胃散主治胃熱熾盛,症見口渴咽乾、牙齦腫痛、便祕尿赤等。生地黃在此方中能清瀉胃火,涼血止血,緩解因胃火上炎引起的口渴、牙痛等症狀,同時滋陰生津,緩解因熱傷津液導致的口渴、便祕等症狀。

總而言之,生地黃在清胃散中發揮著清熱涼血、滋陰生津的作用,與其他藥材配合,共同達到清胃瀉火、涼血止血的功效。

清胃散中加入當歸,看似與清熱解毒的方劑主旨不符,但實則有其巧妙之處。

當歸味甘辛,性溫,入心、肝、脾經,具有補血活血、調經止痛、潤腸通便等功效。加入清胃散中,主要有以下兩個作用:

- 緩解藥性: 清胃散以清熱解毒為主,藥性偏寒涼,加入溫性的當歸,可緩和藥性,避免過度寒涼傷脾胃。

- 活血化瘀: 清熱解毒過程中,常伴有氣血瘀滯,當歸活血化瘀,有助於藥效的發揮,促進毒素排出。

因此,當歸在清胃散中的加入,並非是單純的補血作用,而是通過緩和藥性、促進血液循環等作用,使清熱解毒的效果更加顯著,更安全有效。

清胃散中包含黃連,主要原因如下:

- 清熱瀉火:黃連味苦寒,入心、胃經,具有清熱瀉火、燥濕止瀉的功效。清胃散主要用於治療胃熱熾盛所致的口舌生瘡、牙齦腫痛、胃脘灼痛等症,而黃連的清熱瀉火之性恰好能針對這些病症。

- 解毒止痛:黃連還具有解毒止痛的功效,對於因胃熱上炎導致的咽喉腫痛、口苦口乾等症,也有較好的療效。清胃散中加入黃連,不僅能清熱瀉火,也能解毒止痛,達到更全面的治療效果。

清胃散方劑中包含牡丹皮,主要原因如下:

- 清熱涼血: 牡丹皮性寒,味苦,入心、肝、脾經。具有清熱涼血、活血化瘀的功效。清胃散主治胃熱熾盛、牙齦腫痛、口舌生瘡等症,牡丹皮可有效清熱解毒,涼血止痛,緩解上述症狀。

- 解毒消腫: 牡丹皮還能解毒消腫,對於因熱毒引起的瘡瘍腫痛、紅腫熱痛等症,能起到消炎止痛的作用。清胃散中包含牡丹皮,能有效緩解胃熱所致的各種病症,達到清熱解毒、消腫止痛的功效。

清胃散中加入升麻,主要有兩個原因:

- 疏散風熱,清熱解毒:升麻性微寒,味甘,入肺、脾經,具有疏散風熱、清熱解毒之功。對於熱毒蘊結於胃腸,所致的口渴、咽痛、舌紅苔黃等症,升麻能與其他藥物協同作用,清熱解毒,疏散風熱,達到清熱瀉火的效果。

- 升陽舉陷,益氣固表:升麻能升舉陽氣,固表止汗。清胃散中常加入黃連、黃芩等寒涼藥物,容易損傷陽氣,而升麻能起到扶正祛邪的作用,避免藥物過寒,損傷正氣。

總之,升麻在清胃散中起到疏散風熱、清熱解毒、升陽舉陷的作用,是方劑中不可或缺的藥物。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

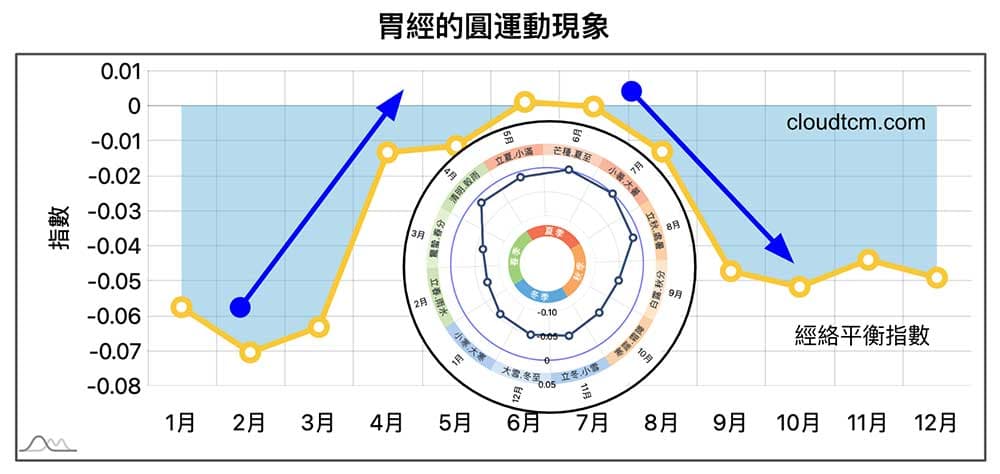

清胃散主要功用是「清胃涼血」,是治療「胃火牙痛」的常用方劑,出自於《脾胃論》中提到,此方證病機為「陽明經中熱盛」。

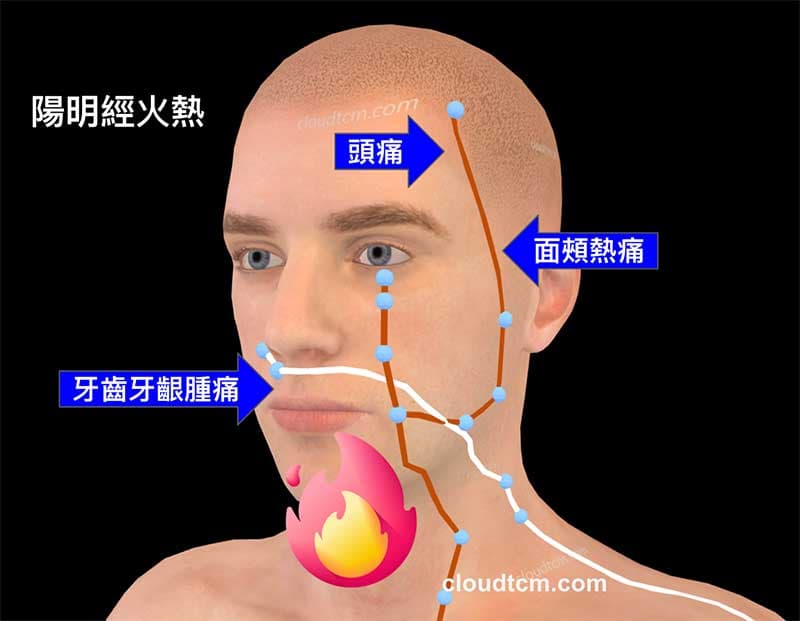

主治症狀是:胃火牙痛、牙痛牽引頭痛、面頰發熱、牙齒喜歡冷怕熱、牙齦出血、牙齦紅腫潰爛、口唇舌頰腮腫痛、口臭、口舌潰爛,舌紅苔黃,脈滑數。

本方證是由胃有積熱,循著胃經上攻頭面所導致的一系列症狀。足陽明胃經循著鼻進入牙齒上半部,手陽明大腸經上項貫頰進入牙齒下半部。

胃中熱盛,循著陽明經上攻,所以牙痛牽引頭痛、面頰發熱、唇舌腮頰腫痛,胃熱上衝則口氣熱臭。

手陽明大腸經上面頰與下齒,胃熱則大腸亦熱,腸熱循經發病,則下齒亦痛。牙齒因為火熱而疼痛,遇到冷時疼痛就會減緩,遇到熱時疼痛加劇。

足陽明胃經循髮際上額顱,所以牙痛而延及額顱面頰發熱,牙痛牽引頭痛。

胃為多氣多血之腑,胃熱傷及血絡,血絡受傷,故所以牙齦出血,甚則牙齦潰爛。口乾舌燥,舌紅苔黃,脈滑數都是胃熱津傷之症狀。

本方為胃火牙痛而設,故用黃連為主藥,因其味苦性寒,直清胃腑之火氣。升麻與黃連相配,除了可以引藥上行之外,升而能散,可宜達鬱遏之火,有「火鬱發之」之意。

關於黃連的用量,普遍認為夏季可以加倍,因為夏季火熱更為嚴重。

《藥性論》提到升麻「能治口齒風匿腫疼,牙根浮爛惡臭」,升麻與黃連相配,二藥清上徹下,使上炎之火得散,內鬱之熱得降,熱毒盡解而牙痛可止。

胃熱容易傷陰血,所以運用「生地黃」涼血滋陰,牡丹皮涼血清熱。當歸養血活血,以助消腫止痛。諸藥合用,共奏清胃涼血之功。

木方的配伍特點是以苦寒清胃為主,輔以升陽散火,如此苦寒得升散而不過於寒涼,升散而不助熱,又輔以涼血滋陰,且涼血又助消胃之功。配伍之妙,堪為典範。

現代臨床常運用於口腔炎、牙周炎、三叉神經痛等屬胃火上攻者。

傳統服藥法

上藥為細末,都作一服,水一盞半,煎至七分,去滓,放冷服之(現代用法:作湯劑,水煎服)。

注意事項及副作用

凡屬風火牙痛或腎虛火炎所致的牙齦腫痛出血者,不宜使用本方。

清胃散的經絡型態

相關證候

相同名稱方劑

清胃散, 出處:《誠書》卷六。 組成:防風、黃芩、天花粉、厚朴(薑制)、石膏(制)、枳殼、黃連、陳皮、甘草。 主治:小兒舒舌、弄舌。

清胃散, 出處:《喉症指南》卷四。 組成:石膏4錢(煅),生地3錢,黃連2錢,連翹2錢,丹皮2錢,升麻8分。 主治:陽明實火,牙痛,口瘡。

清胃散, 出處:《慈禧光緒醫方選議》。 組成:人中白3錢,青黛1錢半,白芷1錢半,杭芍1錢半,生石膏2錢,冰片1錢,牛黃5分,麝香1分。 主治:清熱解毒。主治:口糜。

清胃散, 出處:《金鑑》卷六十三。 組成:薑黃、白芷、細辛、川芎各等分。 主治:骨槽風初起。乃手少陽三焦,足陽明胃二經風火,起於耳前,連及腮頰筋骨隱痛,腫硬難消,熱不盛者。

清胃散, 出處:《辨證錄》卷五。 組成:石膏2錢,半夏2錢,茯苓3錢,桂枝3分,麥冬3錢,陳皮1錢,葛根1錢。 主治:春溫。春月傷風,發寒發熱,口苦,兩脅脹滿,或吞酸吐酸。

清胃散, 出處:《金鑑》卷七十八。 組成:車前子1錢,石膏1錢,大黃1錢,柴胡1錢,桔梗1錢,黑參1錢,黃芩1錢,防風1錢。 主治:小兒生贅。固脾胃積熱上壅,贅生眼胞之內,初起如麻子,久則漸長如豆,隱摩瞳仁,赤澀淚出。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...