現代人運用中醫藥物,通常能夠輕鬆解除體內的發熱,但仍有一部分人長期受到難以消退的內熱困擾。

本文介紹中國大陸學者史教授,結合多年臨床研究所提出基於《傷寒論》經方的三種簡單卻有效解熱方法。

此方法也可以從雲端中醫經絡數據,及會員的長期觀察與驗證,提供給體內長期異常火熱者作為養生參考。

很難纏的火熱該如何解?

現代人都知道,當體內發燒或發熱時,可以服用西藥抗生素或中藥清熱瀉火藥來快速退熱,且效果通常穩定。

然而,對某些人而言,無論如何服藥,體內的火氣仍然無法消除,發熱症狀持續不斷,難以根治。

面對這種常規藥物治療難以奏效、十分棘手的現象,總有醫學專家能找到其中的原因。

中國大陸國家級名老中醫史載祥教授,從事中西醫結合臨床、科研及教學工作50餘年,擅長運用經方治療各類疑難雜症,特別是在難治性發熱的治療上,成效顯著。

學習者將史教授臨床治療難治性發熱所創立的「解熱三法」整理出來。雲端中醫支援團隊發現,這三個方法與過去幾年來不少會員的驗證是一致的,列出如下:

1.清解三陽退熱法

從《傷寒論》六經辨證的角度來看,發熱最常見的階段主要發生在「太陽病」、「陽明病」和「少陽病」。

一般的感冒發燒,多數可透過太陽病階段的中藥快速緩解。然而,若是較為頑固、難以自行消退的發熱,通常已經進入「陽明病」與「少陽病」的範圍。

為了應對這類難治性發熱,史教授結合臨床經驗,運用「葛根湯加石膏」與「大柴胡湯」合方來解除。

這一藥方的組成包括:葛根、麻黃、桂枝、芍藥、生薑、大棗、柴胡、大黃、枳實、黃芩、半夏、生石膏。

其作用機制是同時針對「太陽病」、「陽明病」與「少陽病」的發熱,其中「大柴胡湯」的重點在於透過大腸瀉下來達到解熱效果。

根據雲端中醫過去幾年來會員的觀察,許多難治性發熱確實位於「陽明病」與「少陽病」之間。

最常見的情況是感冒後發燒持續不退,服用退燒藥也無效。這時候,反而應該使用「小柴胡湯」這類調理肝膽的方劑,不僅能快速解熱,還能清除體內的餘熱。

從現代人的大量經絡數據來看,「鐵三角經絡體質」的現象得到了印證。

這類體質的特點是一年四季「少陽經」(膽經、三焦經)與「陽明經」(胃經、大腸經)都處於實證狀態,且體內經常出現發熱現象。

這也完全符合《傷寒論》中「陽明病」與「少陽病」的發熱理論,甚至長期形成了一種固定的火熱體質現象。

因此,若「小柴胡湯」無法完全解除發熱,則應進一步使用「大柴胡湯」,並搭配「石膏」來清熱解毒。

這也解釋了這類經絡體質的人往往容易長期便秘,因為體內積熱未能徹底排除,這是身體發出的重要訊號。

近年來,不少會員分享他們透過定期服用「大柴胡湯」進行腹瀉養生,以此方式排除體內的積熱,維持身體平衡。

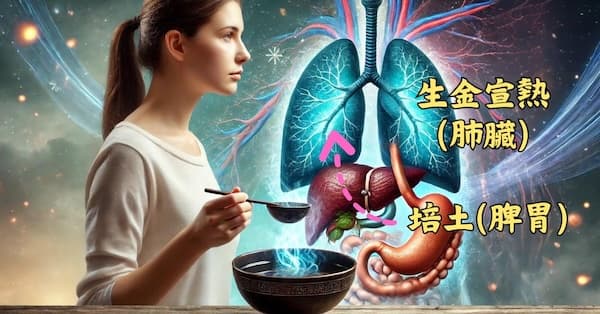

2.培土生金宣熱法

上面提到的第一種類型的火熱屬於一般情況,通常能夠順利解除。

然而,雲端中醫在過去幾年中遇到的難治型火熱案例,往往並非如此單純。

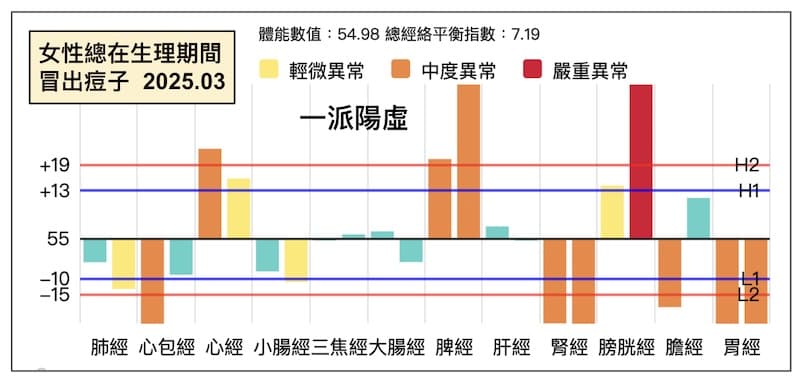

例如,某位會員在2025年3月提出,她每次月經來時都會長痘痘,這顯然是一種火氣上炎的表現。

然而,她曾尋求多位中醫師的治療,過程中服用過「八味地黃丸」、「理中湯」、「桂枝茯苓丸」...等等調理,依然沒有改善。

透過經絡檢測之後,發現她的經絡呈現「一派陽虛」的型態,然而,他也曾經用過「附子理中湯」,結果嘴唇腫起來。

從一定比例的會員中發現,體內極寒的人反而不能運用熱藥,這並非典型的寒氣問題,而是體內處於寒熱錯雜的矛盾狀態。

絕大多數寒性體質的會員,他們在服用熱性中藥之後,症狀都會快速改善,然面對這樣的複雜體質卻是相當棘手。

這也可以理解為什麼這類會員,最終會選擇自行研究經絡,因為這真的不知道要找誰治療?

史教授擁有50年臨床經驗,當然也曾遇過這類案例,並提出了一種獨特的治療方法,稱為「培土生金宣熱法」。

此方法運用「甘草乾薑湯」與「麻杏石甘湯」,臨床應用於上焦寒熱錯雜的發熱證,療效顯著。

此方劑組成:炙甘草、乾薑、麻黃、杏仁、生石膏。

從這個藥物組成可以看出,此方法較適用於寒性體質但伴隨內熱的類型。

近年來,不少會員回饋,發現「麻黃」+「石膏」這對組合的效果非常神奇!

學過中藥的人都知道,「石膏」是治療陽明病最核心的清熱藥,而麻黃、杏仁能夠宣發肺熱,這種組合對於解熱的效果尤為突出。

然而,許多患者的腹部仍然寒氣深重,因此需要搭配炙甘草與乾薑來補足陽氣。

如果遇到寒氣更深重的患者,則可考慮使用「附子理中湯」+「麻杏石甘湯」,效果更加顯著。

然而,少數會員提出,他們對於「附子」存有顧慮,事實上,這類中藥已被廣泛運用數千年,風險並不大,具體效果仍需各位會員自行驗證。

3.灌腸逐瘀導熱法

史教授提出的第三種方法,是透過去瘀血與通便來達到退熱效果。

他認為瘀血內阻、腑氣不通會導致持續性發熱,因此採用具有活血瀉熱作用的方劑。

此方劑組成:桃仁、桂枝、炙甘草、芒硝、生大黃。

近年來持續有會員回報,他們在尋求名醫診治時,發現這些醫師所開的某些神秘藥方服用後都會引起腹瀉。最近的一次相關案例,可參考這篇文章。

從這個藥物組成來看,這種方法較適合寒氣與陽虛狀況較不嚴重的人群。

近年來,隨著「腦腸軸」理論的逐步流行,越來越多的研究顯示腸胃功能不佳容易誘發腦部與心血管疾病,其中包括高血壓、糖尿病等慢性疾病。

因此,雲端中醫的養生法中特別強調定期促進排便,這被視為極為重要的養生方式,甚至有會員的高血壓透過這種方式得到了緩解。

通過通便排熱,體內的多餘火氣可以徹底排除,每個人都可以親身驗證其效果。

解除體內火熱並不困難

從史教授提出的三種方法中,可以看出其中2種都與通便瀉熱有關係,都有運用「大黃」,可見這味藥是解除體熱的關鍵核心。

史教授提出的方法,藥物組成非常簡單,如果就科學中藥來說,就只有「葛根湯」、「大柴胡湯」、「桃核承氣湯」、「理中湯」、「麻杏石甘湯」,加上單方「石膏」。

也就是說,只要準備一些科學中藥,就足以應付這種很難搞定的發熱,每個人都可以比對自己的經絡體質親身驗證。

雲端中醫編輯組

雲端中醫開發團隊由一群對中醫充滿熱情的軟體工程師組成,專長於 Python,SQL,NoSQL,Node.js,各種 AI 框架及雲端平台開發。目標是推動自學中醫及五術,讓更多人能以簡單易懂的現代化方式理解中醫,進而傳承中國古老而深遠的智慧。