Stagnation of Liver Blood

肝血瘀滯的原因,症狀與經絡,運用穴道與中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2024-03-09

肝血瘀滯證,是指體內因為長期「肝主疏泄」的功能失調,造成長期「肝氣鬱結」,血行不暢,瘀阻經絡所引起的證候。

傳統中醫認為,肝為「血之府」,主藏血,調血。肝氣鬱結,可致血行不暢,瘀阻經絡,形成肝血瘀滯證。

肝血瘀滯證的病因,主要是情緒不順暢,導致肝氣鬱結。飲食不節制,導致痰濕內阻。勞累過度,導致氣血虧虛。外傷跌打,導致瘀血內停。

肝血瘀滯證的常見的症狀是:面色青黑,胃痞部、肋間脅下疼痛,伴有腹脹、容易疲倦、食慾不振、舌質暗紅邊有瘀斑,舌質紫暗、脈弦澀等。

這種肋間疼痛會出現刺痛感,位置固定不移,晚上更嚴重,如果去觸摸的話,會有痞塊感,古人也稱為「積聚病」,這種痞塊,軟而不堅,固定不移,脹痛並見。

這就是長期肝鬱氣滯,繼而血瘀,日久不散,聚結成塊所形成,有人認為這就是癌症的成因。現代最常運用「活血化瘀法」,常用的方劑是「血府逐瘀湯」加減。

肝鬱血瘀之後,脾虛而濕熱內蘊所致,也會出現脾胃疾病,婦科疾病也是常見,嚴重的時候會出現「黃疸」。

胸肋部位的瘀血,也會造成肺部疾病,古代醫家尤在涇說:「然肝雖著而反注於肺,所謂橫之為病。」肝鬱而瘀,通常會累及於肺,而出現肺部疾病。

肝血瘀滯發展到最嚴重,就會出現「臌脹病」,類似於現代醫學肝硬化或肝癌末期症狀,此時面色釐黑,腹大堅滿,四肢消瘦,氣喘不得臥,二便不暢,舌質紫黯,脈沉弦。

肝血瘀滯證常見於古代中醫疾病如:「脅痛」、「黃疸」、「積聚」、「肝著」、「臌脹」等疾病。

本證經常與「陽明(胃)瘀血證」一起討論,原因在於肝為厥陰,是藏血之臟,胃屬陽明,多氣多血之腑,兩者發病時容易出現瘀血之證。

胃瘀血證,容易出現胃痛,嚴重時吐血紫黑,大便黑色。肝血瘀滯證,疼痛出現在脅肋。若肝病犯胃,也會出現瘀血之證。

陽明病會出現黃疸,黃色鮮明如橘子色,這是因為體內濕熱鬱蒸所造成,肝血瘀滯證也會出現黃疸,這是因為體內瘀血而造成濕熱蘊鬱,黃疸顏色較深。

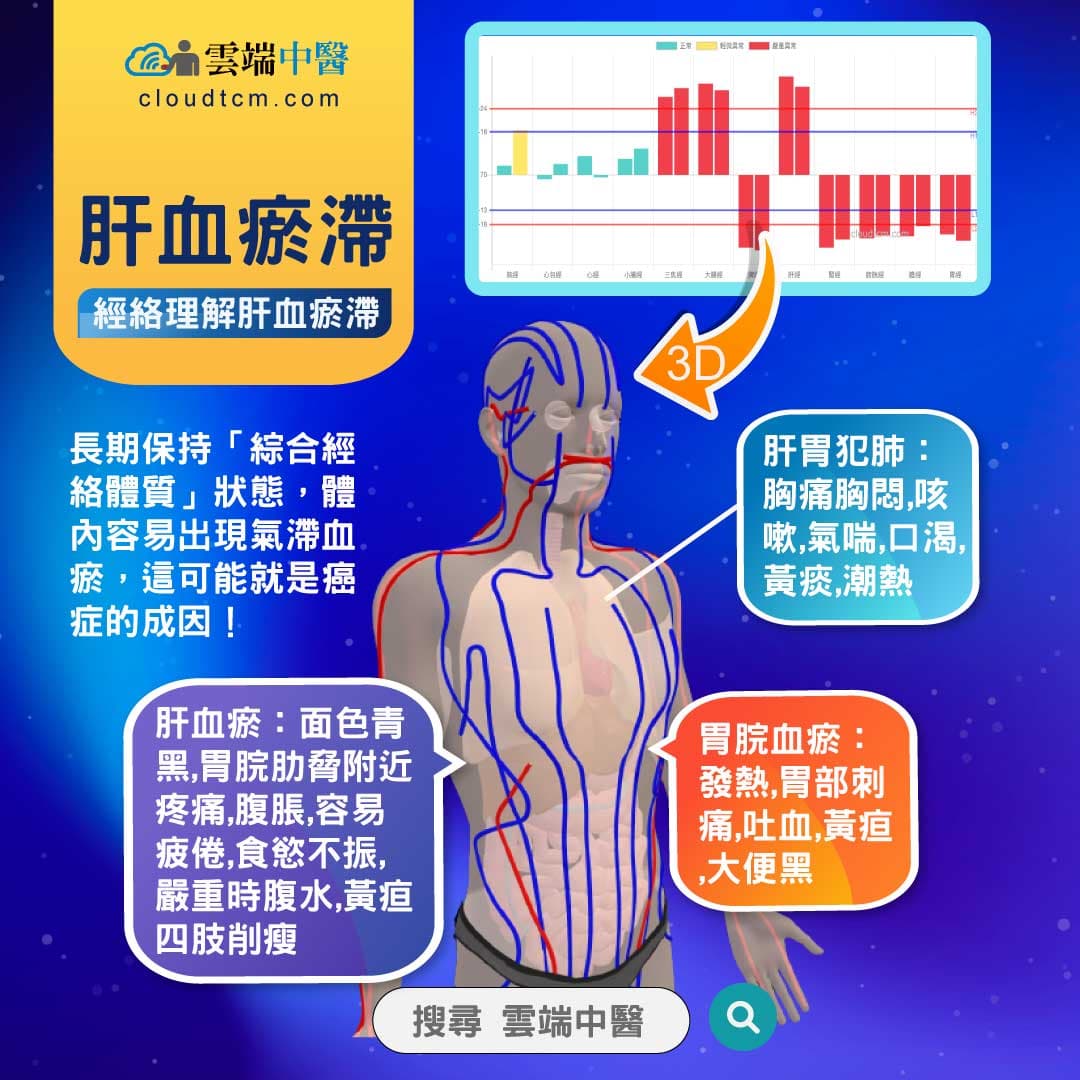

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成肝血瘀滯的主要原因

了解5種常見致病因素

生氣暴怒

五臟中由於肝主疏泄、主怒,因此暴怒之後容易傷肝,造成肝經異常。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

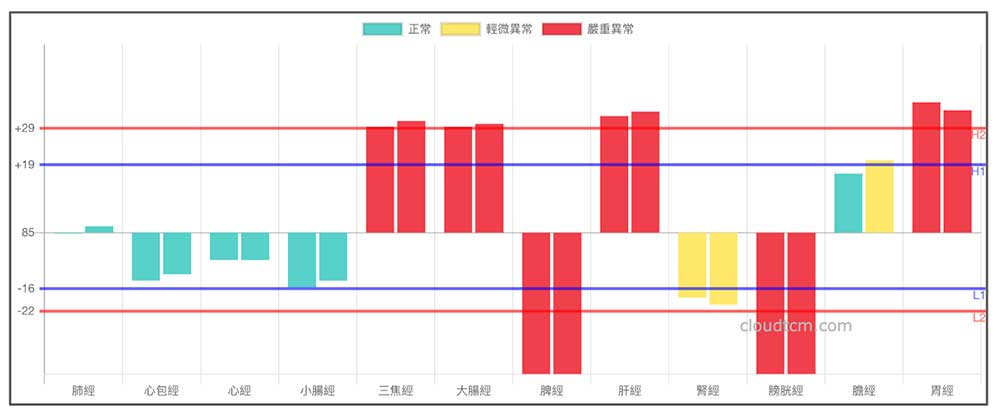

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

肝血瘀滯證的形成,很容易從經絡來理解,現代人只要長期鬱悶或心情不佳,最容易出現肝經實證、脾經虛證,同時連動膀胱經虛證。

每年的冬季末期到隔年春季,是肝經能量最低的時候,這時候也有機會出現肝血瘀滯證。

若再加上體內寒氣深重的話,膽經、胃經與腎經也會加入此行列,長期下來形成一種「綜合體質現象」,這種經絡型態最容易在體內產生血瘀,長久下來造成到肝膽、肺臟、胰臟、胃、大小腸...等等病變,最後形成癌症腫瘤。

1脾經膀胱經虛證;肝經胃經實證,三焦大腸經實證(鐵三角經絡型態變化型)

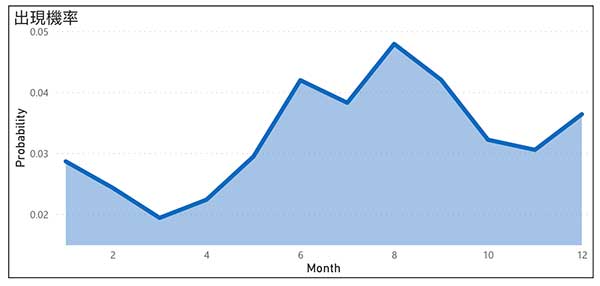

經絡型態

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人有機會出現這種經絡型態,肝經實證,脾經與膀胱經虛證,加上少陽經(膽經,三焦經),陽明經(大腸經,胃經)實證,屬於「鐵三角」經絡型態之化熱變化型。體內火熱且肝脾不調,胸部鬱熱氣血循環不佳現象。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解